Liège des révoltes: Un centre d’attraction mémoriel sur la façade du Palais Provincial

J’ai organisé déjà

quelques fois une balade « Liège des révoltes. Les braises de la Cité ardente».

Le problème avec une telle ballade est que les révoltes ont laissé peu de

traces visibles.

spectaculaire est encore le tracé des piliers de la cathédrale Saint Lambert,

et la place Saint Lambert tout court, là où s’élevait une des plus grandes

cathédrales du monde occidental, « démontée » en 1793 par les révolutionnaires liégeois, comme symbole de la

tyrannie de l’ancien régime. Il y a la collégiale Saint-Martin où plusieurs

dizaines de nobles ont péri dans l’incendie suite au Mal Saint-Martin. Dans le

patrimoine immatériel, le mal Saint-Martin a donné en 1316 la Paix de Fexhe, le

document le plus célèbre de l’histoire du Pays de Liège où elle prend la même

place que la Magna Carta dans l’histoire d’Angleterre. Pour le reste, nous

avons quelques plaques de rues. Charles Decoster décrit dans son Ulenspiegel

l’émeute des Rivageois en 1491. Les Rivageois ont

donné leur nom à une rue et à une Haute Ecole. En 1177 le concile de Venise

condamne Lambert le Bègue dont les propositions avaient selon l’historien catholique

Balau « un incontestable relent d’hétérodoxie». Une Paroisse Protestante

de Liège et une rue s’appellent Lambert-le-Bègue. Outremeuse a sa rue

Raes-de-Heers, à la mémoire du tribun populaire qui a dirigé le soulèvement

contre le prince évêque Louis de Bourbon et Charles le Téméraire, qui brûlera

la ville en 1468. En 1395 les hédroits,

ces « professionnels du désordre, qui écrivent avec l’épée un nouveau

droit« (G. Kurth) commencent leur lancent un procès contre révolte qui durera

dix ans, si on compte jusqu’à la défaite du peuple à Othée, en 1404, voire 23

ans si on compte jusqu’à la démission en 1418 du prince évêque Jean de Bavière, surnommé « Jean sans Pitié»…. La

seule rue des Hédroits se trouve à Seraing ; leur nom n’est même pas repris sur

le monument d’Othée ou des dizaines de milliers de Hédroits ont laissé leur

vie.

demi d’errance, la dépouille de Sébastien Laruelle se trouve toujours dans un

caveau d’attente à Robermont. Il a une rue à son nom. La

Ruelle est un leader des Grignoux. Le prince évêque Ernest

de Bavière est soutenu par les Chiroux. Derrière Chiroux et Grignoux il

y a la lutte entre Réforme et Contreréforme, commencé avec le concile de

Trente en 1563.

Peuple du Parti Ouvrier Belge a été détruite en 1977. Il nous reste comme trace

une rue de La Populaire.

Un aperçu des révoltes buriné dans la pierre

Les révoltes ont laissé peu de traces, mais

nous en avons un aperçu buriné dans la pierre. Il

faut juste une paire de bonne jumelles : en haut de la façade du Palais Provincial une série de bas reliefs retracent des événements marquants

de l’histoire liégeoise. Comme la province voulait une entrée d’apparat,

l’architecte a dû accrocher son ‘centre d’attraction mémoriel’ en hauteur. La passerelle qui rejoint la future gare du

Palais est plus ou moins à la bonne hauteur, mais malheureusement un peu loin…

résumé de l’histoire de la principauté est de la haute voltige politique :

on a discuté pendant trente ans sur ce qu’on allait y mettre. Cela mériterait

donc l’installation d’une passerelle. Une solution moins onéreuse serait de les

déposer et de les accrocher aux grilles…

révoltes. Mais le Mal Saint-Martin y est. Nous y trouvons aussi la Bataille des Steppes et la statue de

Hughes de Pierrepont qui remporta la victoire des Steppes; la sortie des 600

Franchimontois ; Vincent de Bueren

par Tombay et Goswin de Strailhe par Noppius ; la paix de Fexhe ; la

mort de La Ruelle par Joseph Antoine van den Kerckhove; la bataille d’Othée par Desenfants et

la mort de Louis de Bourbon par Alphonse de Tombay ; Lambert Le Bègue par

Noppius ; une statue de Henri de Horn, sire de Perwez qui périt à Othée

par Alphonse de Tombay ; Jean de

Wilde par H.Lambert ; l’élection des deux premiers bourgmestres par Henri

de Dinant et une statue de Henri de Dinant

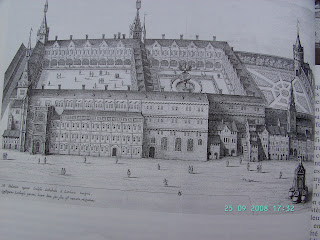

Un Palais qui avait bien besoin d’une restauration en 1849

Cette Bande Dessinée en pierre date de la

restauration du Palais en 1849. Lors de la Révolution liégeoise de 1789 le

palais des princes-évêques – symbole de la tyrannie – avait subi pas mal de

pillages et dégradations. Les régimes français puis hollandais l’avaient

réquisitionné pour abriter leur administration. Après 1830, le bâtiment avait

été affecté aux services de la justice, et la première cour du palais a été le

siège d’un marché quotidien.

libraires et de bibelotiers se sont installées sous toutes ses arcades. Un

marché aux légumes se tient dans la cour. On voit les robes noires des

praticiens affairés passer au milieu des grands paniers pleins de choux rouges

et violets. Dans cette sombre cour se croise perpétuellement aujourd’hui

l’intarissable parole de l’avocat et de la commère, le bavardage et le babil»

(Le

Rhin, lettre VII, 1840).

aux légumes n’était pas mieux que l’utilisation actuelle de cette cour comme

parking…

de délabrement avancé quand la Province décide d’y installer ses services. Les

travaux du nouvel hôtel provincial commencent en 1849, et dès le départ l’architecte provincial Delsaux prévoit niches et bas reliefs sur la façade : 42

statues, des blasons des anciennes villes et des 32 métiers de la Cité ainsi

que 19 bas-reliefs rappelant des événements marquants de l’histoire liégeoise. Avec

ce ‘centre d’attraction mémoriel’ J- C Delsaux se voulait le

continuateur des bas reliefs ornant portails et tympans

des cathédrales gothiques : la bible des pauvres. Mais notre

pauvre Delsaux n’avait pas à sa disposition, comme dans les cathédrales, un

portail. Comme la province voulait une entrée et un escalier d’apparat il a été

obligé d’accrocher sa bible à dix mètres de haut. Delsaux ne se rend probablement pas

compte qu’il faudra trente ans pour que ces niches se

remplissent et que ces bas reliefs voient le jour. Et encore : s’il n’y avait pas eu l’échéance du

cinquantenaire de la Belgique en 1880 on discutait probablement encore…

Trente ans de

discussions : un choix mûrement réfléchi et pesé…

des sujets. En 1855 l’historien Mathieu Polain voulait

s’arrêter à Erard de la Marck. En 1865 l’architecte provincial Lambert Noppius,

successeur de Delsaux, espère présenter le canevas définitif. Les temps ne sont

apparemment pas encore mûrs à une époque où les tensions entre libéraux et

catholiques sont vives.

1878 le gouverneur libéral de Luesemans supervise

personnellement le travail d’une nouvelle commision, sous le dernier gouvernement

libéral Frère-Orban II. En 1879 les douze artistes liégeois sélectionnés

devront se dépêcher pour terminer le travail pour les fêtes du cinquantenaire

de la Belgique. Heureusement qu’il y avait cette échéance du

cinquantenaire ; sinon les débats auraient sans doute repris. Les tensions

étaient vives: nous sommes en pleine guerre scolaire qui mène en juin 1880 à la

suppression de la légation belge auprès du Saint-Siège !

A la trappe :

Saint Materne, Saint Servais, Sainte Begge, Sainte Julienne

est aussi intéressant de parcourir les sujets qui ont été évacués au cours de

ces 30 ans de débats. Saint Materne par exemple (l’un des 72 disciples les plus proches du Christ qui est venu évangéliser la Gaule entre vers l’an 42. D’où

son titre d’apôtre de la Belgique. Passe à la trappe aussi Saint Servais,

premier évêque du Civitas Tungrorum, et aussi

dernier des Saints de glace. Sainte Begge, fille de Pépin de Landen et

mère de Pépin le Jeune ; Sainte Julienne: Il y a au moins 16 saintes de ce nom, mais dans notre cas il s’agit de Julienne

de Cornillon (°1192 – †1258), vierge, prieure du monastère du Mont-Cornillon à

Liège, à l’origine de la Fête Dieu.

|

| Monulphe par de Tombay |

réaliser un autre évêque de Tongres, Monulphe, qui s’arrête dans le vallon de

la Légia au VIe siècle en s’écriant : « C’est ici la place que Dieu a choisie

pour le salut d’un grand nombre, c’est ici que doit s’élever plus tard une

ville puissante». Et il y a aussi Pierre l’Ermite et Chapeauville, inquisiteur sous

Ernest de Bavière…

leur frère prince-éveque de Velbrück, « despote éclairé » et Fondateur de la Société d’Emulation, lieu de

rencontre de l’intelligentsia liégeoise. Contrairement à ses prédécesseurs,

‘son corps ne fut pas jeté à la fosse commune et son mausolée ne fut pas

détruit lors de la Révolution liégeoise’. Le prince Georges-Louis de Berghes qui

avait lègué sa fortune (un million de florins, un florin étant le salaire

quotidien d’un ouvrier qualifié) aux pauvres de la cité de Liège y a sa place

aussi. Son testament est à la base d’une révolte lors de la Révolution

liégeoise de 1789. Le 7 octobre 1789 la Conseil de la Noble Cité de Liège vote

un ‘Recès’ « au sujet des biens délaissés par feue S.A. le Prince

Georges-Louis : les Capitaux peuvent être aliénés et partagés entre

lesdits pauvres » (P. Baré, Herstal sous la

révolution liégeoise p.76).

Delsaux donne le

signal de départ d’un siècle et demi de travaux ‘inutiles’

qu’avec la construction du Palais Provincial il donnait le signal de départ

d’un siècle et demi de travaux ‘inutiles’.

La première victime est la plus ancienne des collégiales liégeoises , la collégiale Saint-Pierre, fondée dès 709

par l’évêque Hubert. Vers 1860 l’ingénieur Blonden fait cisailler

la colline Saint-Pierre pour dégager la vue sur le nouveau Palais de

Delsaux. En passant il élargit ce qui ne s’appelait pas encore rue de Bruxelles

mais portait toujours le nom de rue Neuve et qui était une voie plus de sept

fois séculaire. Liège avait gagné une façade, mais perdu une collégiale.

une ceinture ferroviaire. Les travaux d’aménagement du chemin de fer au bas de Pierreuse.

en fait notre gare centrale. Or, en 2011 le maigre budget pour une

nouvelle gare Palais, (le dixième du budget pharaonique pour les Guillemins), a

encore été divisé par deux!

autre blog !

Sources

Rhine-Meuse Region http://books.google.be/books?id=yWCYkrgALhgC&pg=PA319&lpg=PA319&dq=de+Luesemans++Li%C3%A8ge+Palais&source=bl&ots=Kdg54UMcWk&sig=1sCv6JBj8VFSJfTRhVXSNEgiYY4&hl=en&ei=JO79TYzLOs7B8QPkzsGqCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCEQ6AEwAQ#v=onepage&q=de%20Luesemans%20%20Li%C3%A8ge%20Palais&f=false

Épisode des guerres d’Ambiorix

Prophétie de Saint Monulphe

Sortie des 600 Franchimontois

Notger répandant l’instruction parmi le

Élection des deux premiers bourgmestres

(Blason de la province de Liège)

Charlemagne offrant le gonfanon à l’église

Duel judiciaire d’Aynechon de Falloz

Mort de Louis de Bourbon

Exécution de Guillaume de la Marck

Érection du palais par Erard de la Marck

signalés

(numérotation de

Saint Monulphe

de Landen

Remacle

Lambert le Bègue

Rathère

Henri de Hornes, sire de Perwez

d’Outre Meuse

Jehan le Bel

Eracle

Van Eyck

Henri de Verdun

de Vyle

Pierre l’Ermite

Saint Lambert

Gertrude de Moha

Notger

Ambiorix

Henri de Dinant

Charlemagne

Albert de Cuyck

Berthe

Erard de la Marck

Godefroid de Bouillon

Charles Martel

Hubert

Gérard de Groesbeek

Georges-Louis de Berghes

Chapeauville

François Borset

Charles de Méan

Del Cour