61ième balade-santé au cimetière de Robermont.

|

| photo J-P Remiche |

Notre 61ième

balade-santé du dimanche 14 novembre fait le tour du cimetière de Robermont.

Départ à 10h pile au croisement (genre de rond point) de la rue Trou Louette, rue

Ernest Malvoz et de l’avenue Joseph Merlot à Bressoux, juste après de l’église

Notre-Dame de Lourdes au Bouhay, ou à 9h30 devant notre Maison Médicale Avenue

F. Ferrer 26, à Herstal.

De la

rue Malvoz nous suivrons le Chemin des Sarts, un cheminement cyclo-piéton (ou

un corridor-vélo si tu préfères) tout frais (2019), le chaînon manquant entre

le Ravel 5 (ancienne ligne 38 venant de Fléron), les quartiers de

Grivegnée-haut et Jupille-haut et la gare de Bressoux, le futur terminus du

tram de Liège et le futur hall des foires. Ces 650 mètres c’est un budget de

180.000 €, subsidié de 50% par la Province dans le cadre du programme Liège

Europe Métropole. Et ne n’est pas encore fini : un second va relier le

Plateau de Robermont à la vallée (Amercoeur) via le Parc de l’Oasis et le Bois

Mangon. 220.000 € dont 100.000 € subsidié pare la Région wallonne dans le cadre

de son programme de promotion de la mobilité douce.

Des logements sociaux à l’ancien “parc auto” de Liège

Le dépôt de Trou Louette qui a hébergé le parc

automobile de la Ville et le service Hiver et Égouttage a été vendu au Logis

social qui va y créer ici 24 logements publics, puis, dans une deuxième phase,

après la démolition des les hangars, encore une cinquantaine (Marc Bechet La

Dernière Heure 22/11/2019) Un avis du marché de services d’architecture a été lancé en juillet 2020.

Robermont, un lieu de recueillement, qui invite à la balade

|

| photo jp Remiche |

Le cimetière est avec ses 44 ha aussi grand

que le Père-Lachaise à Paris et que la cité du Vatican. Sans être taphophile,

littéralement « qui aime les tombes », Robermont est non seulement un lieu de

recueillement, mais aussi un lieu qui invite à la balade, douce et sereine.

La Ville de Liège compte douze cimetières sur

son territoire pour une superficie totale de 107 hectares. Il y aurait près de

850.000 personnes enterrées dans ces cimetières, y compris urnes et

columbariums. Mais ce chiffre n’englobe pas les défunts dont la concession

tombe n’a pas été renouvelée. Ces tombes sont alors réattribuées et les anciens

os placés dans un ossuaire (Luc

Gochel, La Meuse 2/11/2015).Et puis, les anciennes

communes fusionnées ne tenaient pas toutes un registre qui n’est obligatoire

que depuis 1983. Un chiffre précis peut-être donné pour le nombre

d’incinérations. Les cendres de 27.000 personnes ont déjà été dispersées sur

les pelouses de dispersion.

Au XIXe siècle, nos cimetières ont été conçus

comme des parcs, voire des arboretums. Robermont compte de nombreux spécimens

d’arbres remarquables La suppression des arbres, des fleurs, de la végétation

dans les cimetières, remonte à une période après la Seconde Guerre mondiale, avec

le développement des pesticides et autres herbicides…

Crématorium

Nous accédons à Robermont via sa partie la

plus récente : le crématorium. Inauguré en 1978, le Centre funéraire de Liège a d’abord été géré par la seule

Ville de Liège. En 1991, une société intercommunale s’est constituée grâce aux

villes de Liège et Herstal. Fin 2009, 50 nouvelles villes et communes adhèrent

à l’Intercommunale. Le columbarium extérieur peut accueillir 9.216 urnes ; pour

3.224 à l’intérieur. C’est un cimetière paysager avec quatre pelouses de

dispersion dénommées les peupliers, les saules, les bouleaux et les acacias et une

pelouse cinéraire pour l’inhumation des urnes, avec des dalles à même le sol. Ici

aussi les rites funéraires évoluent. En 2017 on a inauguré une nouvelle pelouse

d’inhumation où l’urne est enfouie dans le sol et un pied supporte un lutrin

qui peut présenter jusqu’à quatre mentions funèbres. La

cavurne est un mix de caveau et urne ! Comme pour les inhumations classiques,

l’espace disponible et la problématique des ornements souvent encombrants à

côté des urnes traditionnelles ont mené à un mini-caveau enterré qui permet

l’installation de quatre urnes.

Les parcelles musulmanes

|

| photo dh O.Pirard |

Le culte musulman implique une inhumation en

pleine terre (sans fondation), l’orientation des tombes vers la Mecque.

Généralement les pierres tombales ne sont pas décorées d’autres signes

particuliers. Robermont a été un précursuer en Belgique, en 1970. Du coup, des

défunts de toute la région et même de l’étranger ont été enterrés là. Dès 2011,

l’espace était arrivé à saturation (500 adultes et 1.000 enfants inhumés). On a

alors créé un autre lieu d’inhumation au cimetière de Jupille-Bruyères, et le

règlement communal a un peu encadré l’accès aux parcelles liégeoises. En 2018

une nouvelle parcelle est créée pour 428 sépultures (La Dernière Heure/28/2/2018).

D’ici 2022, une nouvelle parcelle

multiconfessionnelle sera accessible au cimetière de Rhées à Herstal. Selon

Denise Bohet, échevine en charge des Cimetières, «la demande émane

principalement de la communauté musulmane, voire un peu juive également. Nous

arrivons à une troisième, voire quatrième génération de musulmans et certains

défunts n’ont pas spécialement l’envie d’être inhumés ailleurs qu’en Belgique. On

ne voulait pas faire de cet endroit une sorte de ghetto, donc il n’y aura pas

de haie, de grillage ou autre… Il sera totalement intégré à l’endroit».

En parallèle, une autre parcelle sera dédiée

aux « étoiles » (pour les fœtus mort-nés entre le 106ième et le 180ième jour)

et aux « anges » (les enfants jusqu’à huit ans). « Ici il y aura une

uniformité. À charge de la commune, une pierre bleue similaire à chaque tombe

évitera toute stigmatisation. L’on viendra aménager les lieux avec des pelouses

et des statues d’anges. »

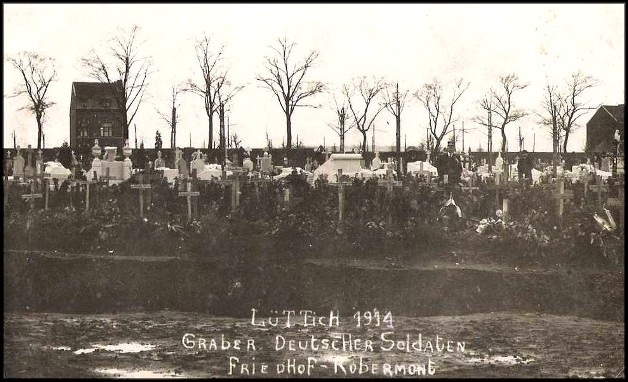

Le carré militaire

A part

Blegny-Mine, «site minier majeur» notre Cité ardente ne compte jusqu’ici

aucun site repris au Patrimoine mondial de l’Unesco. En 2016 la Région wallonne

a lancé un dossier de classement du cimetière militaire de Robermont (Sud

Presse 23/11/ 2016). Elle a demandé à

Christophe Bechet un rapport d’expertise intéressant sur le « carré militaire ». En 2018 le

Conseil international des monuments et des sites (Icomos) a rendu un avis

négatif concernant la reconnaissance par l’Unesco des sites wallons, flamands

et français de la Première Guerre mondiale, mais cet avis ne clôture pas le dossier.

Les grognards de

l’Empire

Il y a,

pour commencer, les grognards de l’Empire. Beaucoup de

généraux de la jeune Armée belge ont commencé leur carrière militaire dans les armées

de Napoléon. Les détails qu’on retrouve aujourd’hui sur eux sont étonnants et

parfois émouvants !

Comme ce Grenadier de la Garde impériale BOTTI

Englebert, né le 16/04/1790 à Falle-et-Mheer (Val-Meer) + 14.05.1870 Liège (parcelle 24, 2e ligne, tombe 16). La

formulation de la plaque « grenadier

de la garde impériale de la période 1792-1815 » pourrait faire croire

qu’il a eu la médaille de Sainte-Hélène, mais les archives de celle-ci restent

muettes. Il a dû commettre une infraction grave (tentative de désertion ?) pour

être envoyé en 1811, au régiment de l’île de Walcheren.

BRIXHE, Louis Guillaume Martin (1787 + 1876 ; parcelle 33, rang 10, 1ère

ligne) est le fils du révolutionnaire Franchimontois Jean-Guillaume Brixhe. Il a

été blessé deux fois en Espagne, en 1809 et en 1812. Avec le 13e Hussards il

participe à la campagne de France de 1814 où son régiment termine avec 13

officiers et 70 cavaliers! Il change de bord et se retrouve Capitaine chez les

hussards belges à Waterloo. En 1830, il est membre de la commission de guerre de

la jeune Belgique. Il devient le premier colonel commandant la Gendarmerie

belge.

CROSSÉE, Eugène-Joseph-Victor (parcelle 38, rang 1, 1ère ligne, près du

rond-point) quitte le service de la France après la campagne de 1814. A

Waterloo il est probablement dans l’Armée des Pays-Bas. Il devient

Général-Major à l’armée belge en 1847, à 51 ans. Il décédé au camp de Beverloo,

le 27 août 1855.

Charles Eugène Ernest, baron de GOESWIN entame sa carrière militaire au service de l’Autriche. Il la poursuit au

service de la France. Après la chute de l’Empire il devient lieutenant-colonel

au royaume des Pays-Bas.

Jean-Charles Van Landewyck (parcelle 17, 1er

rang) prend son congé en 1814 en tant que sergent. Il monte brillamment les

échelons de la hiérarchie militaire et meurt entant que colonel du 6ème

Régiment d’Infanterie dans l’Armée belge, à l’âge de 55 ans, le 30 octobre

1847.

LEBOUTTE, Jean-François-Nicolas entre en 1804 dans la Garde impériale. Il est

blessé à Eylau d’un coup de feu au pied droit. A Essling il reçoit un coup de

feu la cuisse gauche. Lors de la campagne de Russie il est une nouvelle fois

atteint au pied droit encore, ce qui ne l’empêche pas de faire la retraite

jusqu’à la Berezina. À la première abdication de Napoléon, il reste dans

l’Armée française, et est fait Chevalier de la Légion d’Honneur par Louis XVIII.

Au retour de l’Empereur, il le suit à la bataille de Waterloo. Il est admis

comme Capitaine dans l’Armée des Pays-Bas en 1818. Il intègre l’armée belge en

1830 et a son cheval tué sous lui et est encore blessé d’un coup de mitraille à

la main droite lors de la Campagne des Dix-Jours de 1831. Il termine sa carrière

comme Lieutenant-Général, après avoir participé à 16 campagnes ! Il décède à

Liège à l’âge de 83 ans, et repose dans la parcelle 20, sur la gauche, non loin

du monument français de la Guerre de 1870-71 (des grandes dalles superposées en

forme de cercueil).

L’OLIVIER, Jean-Nicolas-Marie (parcelle 7 /

rang 9 / 1ère ligne) est cadet au service de la Hollande à 7 ans. En

1804 (à l’âge de 12 ans !), il s’engage comme volontaire au 112e Régiment de

Ligne. Il faut dire que c’est son père

qui avait été chargé d’organiser le régiment ! Après sa démission honorable de

l’Armée française en 1814 il est admis dans l’Armée des Pays-Bas comme

capitaine. En 1830, il est intégré dans

l’Armée belge avec le grade de colonel.

La guerre franco-allemande de

1870-1871

Lors de

la guerre franco-allemande de 1870-1871, qui s’est terminée sur la Commune de

Paris, pas mal de blessés des deux camps ont été soignés à Liège, et certains y

sont décédés. En septembre 1872 est inauguré un monument qui porte le nom de 14 soldats

français, blessés à Sedan, et internés et décédés à Liège après leur défaite. Ce

monument fut remplacé en 1890 par un obélisque. En octobre 1872, un monument a été élevé

à la mémoire de trois soldats allemands, également blessés à Sedan et

décédés à Liège. Les

Allemands de Liège se cotisèrent pour édifier le monument à l’aigle tournant la

tête vers le «Vaterland».On voulait aussi poser quatre petits canons au pied de

la colonne (une symbolique jugée agressive envers la France, d’autant qu’on

soupçonnait ces canons d’être du butin de guerre). A cette époque, la colonie

allemande de Liège était forte de cinq mille résidents, estime Lambert Grailet,

qui consacra en 1986 une notice historique au monument à l’aigle. En 1998, on a volé l’aigle sculpté en

ronde-bosse qui surmontait la sépulture (llb 1-11-2004 et LeSoir 19/2/1999)

Le Grand Mémorial

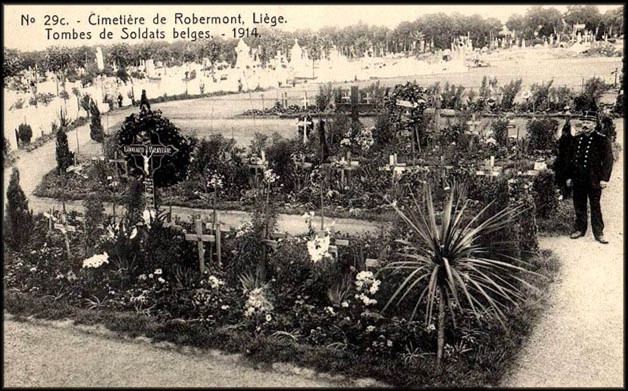

La majorité des soldats belges tués au cours

de la bataille de Liège ne furent pas enterrés à Robermont, mais dans des

cimetières proches des batailles pour les forts (Chaudfontaine, Boncelles,

Rabosée ou Rhées). Le carré belge compte beaucoup de tombes de soldats morts

sur l’Yser et rapatriés ensuite en terre liégeoise à la demande des familles.

9000 soldats belges ont été rapatriés à la

demande de leurs familles. Et parmi ces derniers, il en reste 6000 dont les

tombes, qualifiés d’oubliées, existent encore aujourd’hui, les autres ayant

disparu au fil du temps par défaut d’entretien ou en raison d’une concession

non renouvelée. Ces dernières ont été inventoriées par le War Heritage

Institute via un site Web. Il y en aurait 500 à Robermont et à Sainte-Walburge (Bruno Boutsen 23/5/2018 llb).

Liège autorisa également certaines familles à

ensevelir leurs fils dans le caveau familial. D’où les deux caveaux

remarquables (famille Hubens-Chabot et famille Dechesne-Barbay) dans le fond du

champ d’honneur. Le caveau familial du lieutenant général Bertrand, qui s’était

illustré pendant les premiers jours d’août 1914, est dans l’axe du mémorial et

du buste du Roi Albert auxquels il semble répondre. Le général a aussi sa

statue près du pont d’Amercoeur.

Le concours pour le “Grand Mémorial” est gagné

par l’architecte Victor Rogister qui dessine un hémicycle de soixante mètres

d’envergure. Avec même un triptyque sur la face postérieure avec l’aigle

allemand attaquant une femme sans défense. Les sculptures sont d’Oscar Berchmans.

La stèle centrale haute de 17 mètres, encadrée par deux colonnes cannelées,

porte l’inscription : « 1914-1918 AUX/ HEROS/ DE/ LA/ GRANDE/ GUERRE/

TOMBES/ AU/ CHAMP/ D’HONNEUR/ GLOIRE/ ETERNELLE ». Sous l’inscription, une

figure féminine en haut-relief symbolise l’Humanité. De part et d’autre, deux

murs incurvés ornés de hauts-reliefs avec les inscriptions : « POUR LA

PATRIE » et « POUR L’HUMANITE ». Le monument s’affaisse peu à peu

et toutes les pierres se descellent. La stèle a été démontée en partie en 2005.

Le cabinet p.HD préconise les

interventions suivantes : le démontage de toutes les pierres, les restaurations

de ces dernières, la création de nouvelles fondations et le remontage de

l’ensemble.

D’où viennent alors toutes ses autres nationalités ?

Mais Robermont a recueilli aussi les

dépouilles de nombreux soldats étrangers. Toujours selon la Commonwealth War

Graves Commission, il contient les tombes de 800 Allemands et de 700

prisonniers de guerre des pays alliés. Lors de l’inauguration de ce «petit

mémorial interallié » en octobre 1926, en présence du roi Albert, il y avait des

représentants de l’Angleterre, la France, l’Italie, la Pologne et le Royaume

des Serbes, Croates et Slovènes. La Russie était absente car le gouvernement

soviétique n’avait pas encore été reconnu par la Belgique. Les Allemands n’ont

pas été conviés non plus. Les dépouilles des soldats allemands sont d’ailleurs

reléguées dans une autre partie du cimetière.

Mais d’où viennent toutes ses autres nationalités puisque la bataille de Liège (4

août – 16 août 1914) n’a vu s’affronter que les armées belge et allemande ?

D’abord Liège a accueilli une multitude de blessés allemands, puis des

prisonniers de guerre russes, italiens, serbes qui furent utilisés comme main

d’œuvre entre autres dans la construction et l’entretien des lignes de chemins

de fer stratégiques.

Des 48 tombes identifiées dans le carré

britannique, une trentaine appartiennent à des soldats décédés entre mars et

décembre 1918, soit de blessures graves, soit de maladies comme la dysenterie

aigue, la grippe espagnole ou la bronchopneumonie. On déplora encore la mort

d’un grand nombre d’entre eux après la signature de l’Armistice. Au milieu du

carré du Commonwealth, la croix du sacrifice, présente dans tous les cimetières

militaires du Commonwealth.

119 croix françaises encadrent la statue d’une

dame voilée fermant les yeux. Les anciens combattants français résidant à Liège

pouvaient être inhumés aux côtés de leurs frères d’arme. D’où des dates de mort

largement postérieures à la fin du premier conflit mondial.

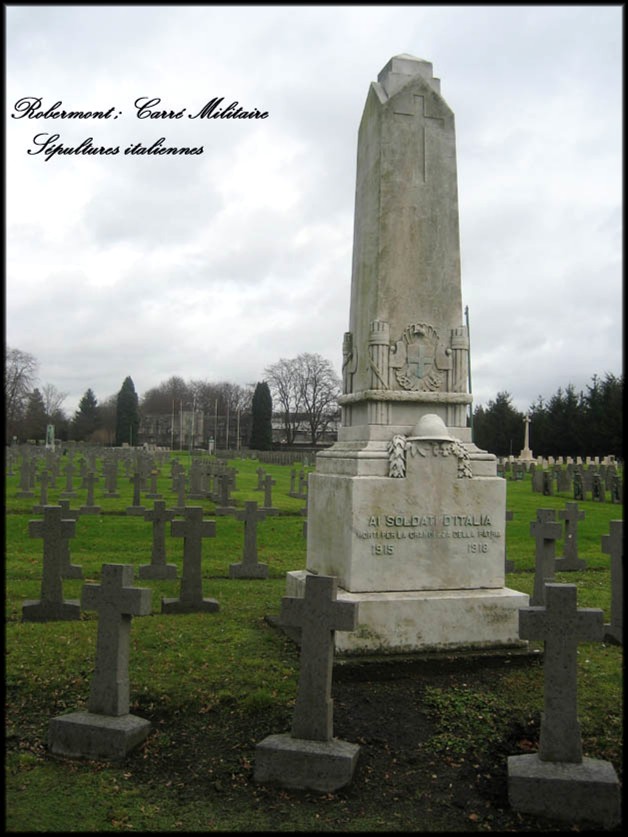

Les Italiens ont connu probablement le sort le

plus dramatique. Leurs 347 sépultures dépassent largement les effectifs des

autres nations. Après la défaite de Caporetto en octobre 1917, 300.000 soldats

italiens avaient été faits prisonniers de guerre (PG). Une partie s’est

retrouvée dans des camps de concentration en Belgique. Les conditions de vie

des 300 italiens détenus dans les camps de concentration austro-hongrois

étaient désastreuses. Ils étaient considérés comme travailleurs forcés pour qui

la convention de La Haye de 1907 sur les prisonniers de guerre ne jouait pas.

Anne Morelli a soulevé le problème en 1978 lors d’un colloque sur les relations belgo-italiennes en 1914-1918,

sur base des dossiers des prisonniers italiens détenus à la citadelle. Quarante

ans plus tard, avec le centenaire de la Grande Guerre, qu’on se rend compte

que 67% des 548 tombes de soldats

italiens sur 9 cimetières en Belgique sont morts comme PG, entre la fin 1917 et

le début 1919. 182 soldats du Secondo Corpo sont morts sur le champ de

bataille, lors de la reconquête du Chemin des Dames en janvier 1918. A

Robermont il s’agit des troupes auxiliaires de la Secondo corpo. L’obélisque est

cerclé à sa base de faisceaux, emblèmes de l’Italie fasciste. Sur le socle on

lit : « Al soldati d’Italia morti

per la grandezza della patria. 1915-1918 » (Aux soldats d’Italie, morts pour la

grandeur de la patrie. 1915-1918). Or qu’après la défaite de Caporetto,

l’État italien considérait une grande partie de ses compatriotes prisonniers

comme des déserteurs “dans la mesure où

ils n’avaient rien entrepris pour se défendre”. Le gouvernement italien

bloquait même les colis de la Croix Rouge pour ces PG.

Accolé aux tombes italiennes, un aigle serbe perché

sur un amas de pierre monte la garde sur cinq tombes d’une extrême simplicité,

faites de béton et de graviers mélangés. L’aigle est de la main du sculpteur

liégeois Louis Gérardy.

Enfin, situé à l’autre extrémité du champ

d’honneur, le carré russe avec ses 146 croix de béton et une vingtaine de croix

en pierre. Les croix anciennes marquent l’emplacement des sépultures des

prisonniers de guerre. Les croix de meilleure facture correspondent aux tombes

d’exilés russes ayant fui la Russie soviétique. Leurs dates de décès sont

postérieures. Sur plusieurs de ces croix est repris le grade et l’ancien

régiment du défunt dans l’armée impériale, un ultime témoignage de fidélité à

la Russie tsariste. Quelques croix sont des exilés russes victimes des

bombardements en 1944.

Et il y a aussi un seul Hollandais :

Nicolaas Egidius Erkens, né en 1894 à Maastricht. Lors de la guerre 40-45 il

avait assisté des prisonniers de guerre, des pilotes alliés accidentés et des

Juifs, ainsi que fourni armes et explosifs. Fin 1942, il avait été arrêté et

fusillé à Utrecht, avec notamment le comte Raphaël de Liedekerke, du château

d’Eijsden et Jules Goffin du réseau Clarence. Son nom est inscrit sur le

monument de Rijnauwen (Utrecht). Mais comme il avait épousé une Liégeoise,

Bertha Hustinx, il a été ramené au cimetière de Robermont à la demande de la

famille de son épouse, dans une tombe marquée du drapeau belge. Plus tard la

famille a demandé un drapeau hollandais sur la stèle. Un monument évoque aussi la mémoire de cinq fonctionnaires du

cimetière. Deux d’entre eux ont été tués sur le champ de bataille, l’un est

mort en captivité et les deux autres ont été assassinés par les Allemands le 22

août 1914, sous prétexte d’une embuscade. Il y a aussi la sépulture de Jules

Hentjens, le capitaine du remorqueur Atlas V qui, en 1917, força les barrages

allemands pour faire passer des volontaires en Hollande.

Le monument allemand

En mai 1916 l’administration civile impériale

allemande exigea la concession à Robermont de la parcelle où avaient été

enterrés 360 soldats allemands, 56 belges, 33 français et 3 anglais, décédés la

plupart dans les hôpitaux liégeois. L’intention des autorités allemandes était

d’y édifier un monument mixte en l’honneur des « défenseurs de leurs patries ». L’autorité occupante proposait même

d’acheter la concession. Le Conseil communal accepta mais réclama que les

soldats belges et alliés soient exhumés et enterrés dans une autre partie du

cimetière. Elle refusa aussi la somme proposée.

La petite nécropole allemande compte

aujourd’hui 205 croix et deux stèles juives. Selon l’association pour la

sauvegarde des tombes de guerre allemande (Volksbunde Deutsche

Kriegsgräberfürsorge) 795 allemands sont enterrés à Robermont. En raison du

manque de place, les tombes renferment en moyenne quatre soldats.

Devant

le cimetière allemand il y a aussi un monument contenant des cendres de

Dachau.

Un bien noir ‘rendu’ aux hospices civils

|

| abbaye robermont |

Nous sommes rentrés par la partie la plus

récente. Après les carrés militaires nous arrivons dans la partie historique. Le cimetière se trouve sur le site d’une

importante abbaye appartenant à l’Ordre de Cîteaux, établie sur les hauteurs de

Liège au 12e siècle. En 1792, l’abbaye est pillée par les armées françaises.

L’année suivante, le prince-évêque est rétabli et les religieuses reprennent

possession de leur bien. Pas pour longtemps : en 1794, les troupes

françaises dévastent les bâtiments. En 1797, une partie du couvent, à

l’exception du jardin, est vendue aux enchères. Les religieuses récupèrent une

partie de leurs biens via un homme de paille.

En 1799, le Conseil municipal affecte

provisoirement le jardin de l’abbaye à l’inhumation de militaires morts à

l’hospice des Écoliers. Puis le décret impérial de 1804 prohibe les inhumations

dans les églises et dans l’enceinte des villes. La dernière religieuse de

Robermont décède vers 1814 et lègue ce qui reste de l’abbaye à la Commission

administrative des Hospices civils.

L’enceinte primitive du cimetière correspond

au jardin clôturé de l’ancienne abbaye. Les allées principales convergent vers

l’ancienne morgue, construite en 1824. Le fronton triangulaire est orné d’un

urobouros enserrant un sablier ailé. Ce bâtiment sert aujourd’hui d’entrepôt.

Les monuments funéraires disposés en arc de

cercle devant ce bâtiment au centre du cimetière primitif, dans l’axe de

l’entrée du site, sont les sépultures de bienfaiteurs des hospices. Le monument

funéraire d’Isabelle Pansmay, veuve Remy, décédée en juin 1848, est érigé par

son neveu et les hospices de Liège. Le monument de 1844 à P.G. Lonhienne aussi

porte l’inscription : « Les hospice de Liège à leur bienfaiteur. Idem pour le

monument « à la mémoire de Madame

Denizet, bienfaitrice des pauvres RIP Bureau de bienfaisance ».

A partir de 1818, Robermont devient le seul

cimetière de la ville.

Des monuments surprenants

Selon Chantal Mezen, présidence de l’ASBL

« Les Cimetières liégeois », l’art funéraire est parti en 1804 du code

des sépultures de Napoléon, qui n’a été modifié chez nous qu’en 1971. Le code

permettait l’achat d’une parcelle en concession et les gens ont rivalisé dans

la mort comme dans la vie. Après la Seconde Guerre mondiale on a assisté à une

standardisation. Mme Mezen propose qu’on permette aux familles de restaurer à

l’identique une sépulture ancienne à l’abandon, qui serait cédée pour un franc

symbolique (La Libre Belgique7/11/2005).

Robermont est l’un des plus beaux cimetières

de Wallonie, avec ses grands arbres, des allées ombragées, quelques belles œuvres,

des monuments surprenants.

Lors des nombreux agrandissements on a une

évolution urbanistique «en quadra », comprenant des allées rectiligne et un

parcellaire parallèle. Le long de ces allées subsistent encore, autour de

tombes anciennes, des structures métalliques servant de support à

l’installation des dais funéraires et des couronnes lors des funérailles.

Classé comme site par arrêté ministériel du 24

septembre 2002, il abrite les sépultures de nombreuses personnalités. Un

intérêt architectural également attesté par la présence de sépultures de divers

styles : néo-gothique, néo-classique, éclectique, art nouveau et art déco.

Le site est divisé en trois zones avec des

prescriptions spécifiques. La zone A comprend des restrictions axées sur la

conservation de l’aspect général du site et de sa végétation. Les zones B et C,

intégrées dans la zone A, comprennent des prescriptions relatives aux

sépultures antérieures à 1930 et aux nouvelles interventions. Les zones C

concernent les ensembles les plus remarquables.

Les tombes repris dans l’Inventaire du patrimoine immobilier

culturel (IPIC)

Beaucoup de monuments sont repris sur la fiche

de l’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC). J’en reprends ici quelques uns.

L’imprimeur

Auguste Bénard (1854–1907 ; Zone A, parcelle 20) est le fondateur du

journal « la Meuse» d’où l’inscription « A AUGUSTE BENARD / LES

TRAVAILLEURS DE SA MAISON ». Le bas-relief en bronze est signé par Oscar

Berchmans. Le petit médaillon est attribué à Rassenfosse, qui fut un des

illustrateurs de son journal.

|

| la famille bouvy sculpté par Brouns et Rulot |

Le Monument funéraire de la famille Bouvy face

à l’ancienne morgue centrale (Zone C, parcelle 17/19) est de l’architecte Paul

Jaspar. Le bas-relief en marbre blanc représentant la résurrection du Christ et

Piéta est l’oeuvre du sculpteur herstalien J. Rulot assisté par J. Brouns. Le plafond

est orné d’un vitrail polychrome, avec l’urobouros, un serpent avalant sa

queue, symbole du temps cyclique, entourant les lettres « SPES » (espoir). A

droite, un flambeau allumé droit et, à gauche, un flambeau renversé, symbole de

la vie qui s’éteint.

La porte en bronze du mausolée du peintre-décorateur

Pascal Joseph Carpay (1822-1892 – Zone C, parcelle 87) est décorée d’un

flambeau renversé, symbole de la vie qui s’éteint. La chapelle abritait un

buste du défunt, aujourd’hui disparu, sur un socle encore en place. Surmontant

la chapelle, second registre composé d’un cénotaphe entouré d’une colonnade

servant de socle à un groupe allégorique en bronze signé L. Mignon, composé

d’une pleureuse entourée de deux enfants et d’un ange autour de l’urne

cinéraire du défunt. Cette sépulture d’artiste conçue par des artistes est

unique en Wallonie.

|

| Morren- photo androom |

La tombe Zone B, parcelle 36 est de Charles

Morren (1807-1858), professeur de botanique à l’ULg, fondateur du Jardin

botanique ; et de son fils, Edouard (1833-1886), professeur de botanique. Charles

a développé la fécondation artificielle de la vanille en 1836. Un manteau

d’académicien est posée sur une stèle ornée d’un rameau de « Morrenia odorata

Lindley ». Cette plante dédicacée à Charles Morren est souvent confondue avec

du lierre.

Le memorial « élevé par souscription

publique » du poète Defrêcheux (1825-1874 – Zone B, parcelle 42) est de l’Art

déco de l’architecte Bernimolin. Les inscriptions en wallon reprennent ses

poèmes « LE MÎZ M’ / PLORER » « LES / ORFILINS » « TOT / HOSSANT » « L’AVEZ V’

/ VEYOV / PASSER » « LI / CHARITÉ » « MES DEÛX LINGADJES ».

Le tombeau de Walthère Frère-Orban (1812-1896-

Zone C, parcelle 42) est un des édifices les plus remarquables de l’art

funéraire en Wallonie. Il a été érigé de son vivant, en 1891. Le monument est

conçu par l’architecte Charles Soubre en style néo-gothique. C’est une sorte de

testament de pierre. Une tour d’une dizaine de mètres se dresse au centre d’une

terrasse bordée d’une balustrade, délimitant ainsi un enclos préservé. Hérissée

de tourelles d’angle, de pinacles et de gargouilles, largement ajourée dans sa

partie supérieure à la manière d’un clocher, autrefois surmontée d’un ange, cet

édifice rappelle de prime abord le clocher des églises néogothique. Mais la

tour évoque en fait un beffroi, symbole des libertés civiles. Walthère

Frère–Orban fut l’un des fondateurs du Parti libéral en

1846, ministre et premier ministre à deux reprises ;

fondateur de la Banque nationale, de la Caisse d’Épargne et du Crédit Communal

et président de la commission des hospices civiles de Liège.

La tombe du sculpteur Léonildo Giannoni

(1880-1935 – parcelle 24) est de style moderniste de 1935. Sur le socle, très

belle allégorie du deuil théâtral, nu en marbre blanc importé d’Italie, portant

la signature du sculpteur.

La famille Hargot (Zone A, parcelle 131) a une

chapelle de style néoclassique orientalisant, coiffée d’un dôme couronné d’une

croix celtique.

La tombe de la famille Herman-Jodogne Zone B,

parcelle 110 est de l’Art nouveau, avec bas-relief en bronze attribué à Oscar

Berchmans

L’ imposant monument de 10 mètres de haut

situé dans l’axe de l’ancienne morgue, flanqué de deux lions couchés et couronné

d’un perron liégeois surmonté d’une croix, est de Louis Jamme (1779-1848), Bourgmestre

de Liège de 1830 à 1838 et député.

La colonne ionique brisée, dont la partie

supérieure est posée horizontalement devant celle-ci (la colonne brisée symbolise le pilier de famille disparu Zone A,

parcelle 131) est « IN MEMORY / OF

THE HONORABLE / COLONEL PETER JEFFERYS

LATE PRESIDENT OF THE ISLAND OF

NEVIS / DECEASED AT LIEGE / FEBRUARY 10TH 1859 / AGED 77 YEARS ». Notre

Gouverneur de l’île de Nevis https://en.wikipedia.org/wiki/Nevis#1800_to_the_present_day

(Caraïbes) le quitta en 1824 pour s’installer à Liège,

où il avait séjourné auparavant.

Le monument funéraire de Françoise Lanhay (Zone

A, parcelle 30/32) est un remarquable gisant en marbre blanc protégé par une

serre en forme de chapelle, signée par Jean Joseph Halleux, FRANCOISE CAROLINE

LEOPOLDINE / LANHAY / Enfant unique / NEE LE 07 AOUT 1846 / DECEDEE LE 07 AOUT

1864.

Le monument funéraire de la famille Loeser (Zone

B, parcelle109) est d’après les plans de l’architecte Paul Comblen, Art déco

ornée d’un bas-relief de bronze signé O. Berchmans et B. Verbeyst fondeur

Bruxelles. Allégorie du deuil représentée par une femme debout de profil, vêtue

d’un long drapé, levant au ciel une lampe.

La tombe Art nouveau de Gustave Serrurier-Bovy

(1858-1910- Zone c, parcelle 89-85) est orné d’un bas-relief en bronze attribué

à Oscar Berchmans. Six piliers de section carrée reliés par un grillage

délimitent la sépulture.

Zone A, parcelles 102 et 103, un ensemble de 5

chapelles des familles Laloux, Chaudoir, Guillemin-Pender et Delsemme-Troisponts

Dans l’une des premières zones

d’agrandissement de la Zone B on trouve des sépultures en chambre sur caveau,

en forme de chapelle généralement de style néo-gothique. Le vitrail en très bon

état de la chapelle de la famille C.Close (parcelle 64) représente saint

Jean-Baptiste et une Vierge à l’enfant ; les fragments d’une fresque sont

toujours visibles sur le mur de droite.

Célestin Demblon, Eduard Wagener, René Beelen etc.

Le monde

ouvrier a aussi ses tombes, comme celle de Célestin Demblon. Lors des élections

de 1894, le jeune instituteur révolutionnaire avait battu l’ancien ministre

libéral Frère-Orban (alors que le suffrage est encore plural). En 1918 la création de l’Union soviétique fait naître chez Demblon un

grand espoir: «Je suis pour la révolution russe, qui

constitue une forteresse pour la classe ouvrière du monde entier. Sans cette

forteresse, sans cette révolution, la bourgeoisie n’aurait pas fait de

concessions concernant la sécurité sociale au POB. Une sécurité sociale que la

bourgeoisie jette à la tête des travailleurs par peur panique du bolchevisme

dans notre pays, comme on jette un os à un chien dangereux.»

En 1921, il

soutient Julien Lahaut qui mène une grève à Ougrée-Marihaye pendant neuf mois. Au

bout de sept mois, lorsque d’autres dirigeants syndicaux annoncent qu’il n’y a

plus d’argent pour les grévistes, Lahaut envoie les enfants des grévistes dans

des familles d’accueil. C’est le moment que choisit le POB pour arrêter la

grève. Une commission du Parti Ouvrier Belge reproche sévèrement à Demblon son

soutien à Lahaut. Son rapprochement avec les communistes

ne plait pas à la Fédération socialiste liégeoise qui « constate » que Demblon « n’a

pas régulièrement payé ses timbres d’affiliation et s’est exclu de lui-même ». Selon J-M Dehousse, Célestin DEMBLON « se

prépare à opter pour le nouveau Parti Communiste lorsqu’il meurt de la grippe,

ce qui lui vaudra deux monuments funéraires ». Je n’ai pas retrouvé une deuxième tombe, mais

celle que j’ai trouvé reprend ce beau texte : « Les travailleurs révolutionnaires au grand socialiste, à

l’écrivain, au tribun qui donna toute sa vie à la cause prolétarienne ». Selon Jules Pirlot, la

tombe est adoptée comme monument par la Ville de Liège. L’inscription

ne parle ni de communiste ni de socialiste mais de révolutionnaire auquel le

prolétariat liégeois rend hommage (souscription pour la tombe) on dirait (hypothèse de J.P.) la main discrète du parti

communiste soucieux de récolter de l’argent chez les ouvriers socialistes de

gauche….

|

| tombe Wagener photo jp remiche |

Nous irons

aussi saluer le cafetier Herstalien Edouard Wagener,

président des « Va-Nus-Pieds » (parcelle 90). Le 18 mars 1886 il

appelle à un grand meeting public en commémoration du 15° anniversaire de la Commune

de Paris. Ce meeting sera le point de départ d’une révolte qui balaye tout le

pays. Il reçut d’abord six mois de

prison pour bris de clôture, et la Cour d’assises le condamna ultérieurement à

cinq ans de réclusion pour excitation au pillage. Pour lui, la règle « non bis

in idem » ne comptait pas… Wagener décède en 1894. Un bonnet phrygien est posé

sur son monument funéraire. Je suppose que ce monument aussi a été payé par

souscription publique.

Il y a aussi la tombe de René BEELEN,

ouvrier d’usine, résistant, militant à la Jeunesse communiste, vice-président

du Parti communiste belge, conseiller provincial de Liège. Il décède à Moscou

le 15 février 1966, alors qu’il vient d’y prononcer un discours devant les

ouvriers d’une usine de machines-outils. Ses funérailles à Liège étaient

impressionnantes, avec un long cortège depuis le siège de la fédération

liégeoise du PCB sur le quai de la Batte, jusqu’au cimetière de Robermont, où

il est inhumé dans la pelouse d’honneur aux côtés de ses compagnons d’armes,

militaires et résistants combattant l’Allemagne nazie.

Il y a

aussi Ernest Burnelle. La participation à ses funérailles avait été massive,

avec des discours de l’ambassadeur d’URSS, un représentant du Parti communiste

français, Frans Van den Branden au nom de l’aile flamande du PCB, et Marc

Drumaux, vice-président et successeur d’Ernest Burnelle à la tête du PCB. Burnelle

a été un compagnon de lutte de Julien Lahaut. Permanent du PCB clandestin il

poursuit sa lutte au Borinage. Il deviendra président national du PCB en 1961.

Il a joué un rôle important lors de la scission du mouvement communiste

international. Un courant prochinois critique le révisionnisme du PCB et son

abandon du marxisme-léninisme. Pour Ernest Burnelle par contre, l’appel à

l’unité du mouvement communiste international est une invitation à isoler la

Chine. Burnelle est réélu député en mars 1968. En juin, il est frappé par une

hémorragie cérébrale, en plein discours, à Saint-Gilles, son quartier

d’origine, lors d’un colloque. Le 6 août, il décède sans être sorti du coma (JulesPirlot, « BURNELLE Ernest, Louis).

J’ai

encore connu personnellement Marcel Levaux, dernier bourgmestre communiste de

la province de Liège, décédé en 2007. Il avait adhéré au Parti communiste en

1942. Elu député communiste en 1968, il a siégé à la Chambre jusqu’en 1981. Élu

conseiller communal à Cheratte en 1970, il en devint le bourgmestre en avril

1971 à la tête d’une tripartite (PC, chrétienne et libérale) qui avait rejeté

le PS dans l’opposition. Il restera ainsi mayeur de Cheratte jusqu’aux fusions

de communes de 1977 (LS 12/06/2007).

La pierre, taillée de père en fils

A la sortie, la SA Latour qui taille les

monuments funéraires depuis quatre générations. Etienne Latour est à la tête de

la société Latour depuis 1997, à la mort de son père. En 1881, Etienne Latour,

l’arrière-grand-père… d’Etienne Latour, quitte Florzé où il travaillait déjà la

pierre, pour venir s’établir à Herstal, devant le cimetière de Foxhalle. Il

préférait amener le petit granit pour le travailler sur place. » A coté des

monuments funéraires, Latour faisait aussi des seuils ou des appuis de fenêtre.

Après il déménagea en Rhees, toujours à Herstal. Les quatre fils, Louis,

Joseph, Lucien et Léon, lui succédèrent dans le travail de la pierre. Etienne

Latour raconte : «en 1979 mon père Jean-Marie a ouvert à Robermont et, quelques

mois plus tard, à Sainte-Walburge. Il s’était recentré sur le funéraire ».

Etienne a à nouveau élargi sa gamme. Il taille des tables, des sièges, des

vasques, des bancs, des objets de salles de bains, et d’autres objets de

décoration. » (Charles Ledent La Meuse 2/11/2015).

|

| photo jp remiche |

Sources

https://www.facebook.com/groups/Patrimoine.Liege.Cimetiere.Robermont/posts/2842686499348854

MEZEN CH., Le cimetière de Robermont, le

Père-Lachaise liégeois. Noir Dessin Production

http://hachhachhh.blogspot.com/2014/08/mes-coups-de-cur-pour-les-journees-du.html

Sur Demblon

http://hachhachhh.blogspot.be/2014/08/demblon-en-juin-1899-au-parlement-si-le.html

Sur Rhées https://hachhachhh.blogspot.com/2021/10/le-cimetiere-de-rhees-une-ville-en.html

https://ceserh.hypotheses.org/1328

Eugénie Bechoux Une sémiotique du simulacre dans nos cimetières. Le cas de

Robermont

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/index.php/fiche/index?codeInt=62063-INV-2499-01

Bibliographie suivante a été repris de la

fiche de l’’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) sur Robermont

BEAUJEAN J., 1999, Sur la piste des anciennes

gloires de la botanique et de l’horticulture à Liège, Visite du cimetière de

Robermont, Natura Mosana, p.82-92.

BROSE J., 1969. Deux grognards de l’Empire

enterrés à Robermont, B.S.R.V.L., no 167, p. 436-438.

BROSE J., 1976. Deux monuments liégeois,

souvenir de la guerre franco-allemande de 1870, B.S.R.V.L., no 195, p. 96-101.

DE QUATREBARBES E., BROSE J., 1978. La

mystérieuse pyramide de Robermont, La Vie Wallonne, no 364, p. 221-225.

O.D., 1974. Robermont : de l’abbaye à la

nécropole, La Vie Liégeoise, no 1, p. 4-15.

GOBERT TH. Liège à travers les âges. Les rues

de Liège, tome 10, p.189-217

GRAILET L., 1986. Un autre regard sur

Robermont, Si Liège m’était conté, no 100, p. 21-28.

HEXT G., 1997. Le cimetière de Robermont,

Liège.

B. LECOSTE, Quelques curiosités monumentales

et épigraphiques des nécropoles de Liège et des environs, dans Notes et

enquêtes du musée de la Vie Wallonne, t. 64, nos 409-412 (1990), p. 197-212.

B. LECOSTE, Promenade dans les cimetières

liégeois, sépultures de Liégeois célèbres et d’auteurs wallons, dans

B.S.R.V.L., no 254 (juillet-décembre 1991), p. 260-267

Beau reportage photo https://www.lavenir.net/extra/content/webdoc/webdoc-cimetiere/liege.html

Madame Chapeau

4 ans agoMerci pour cet article passionnant et très instructif !!