Les ruines du Bouxhtay: le plus beau paysage de Herstal, jadis une montagne de charbon

du Château du Bouxhtay . Elle est née

herstalienne et ne les connaissait pas. C’est pourtant pour les experts qui ont

élaboré le Schéma de Structure Communal de Herstal, le plus beau paysage de notre

ville. Le Ravel Meuse – Liers passe par

là et met ce paysage bien en valeur. Il y a des siècles ce beau paysage était

la montagne de charbon: le sous-sol a été fouillé à fond à la sueur de

générations de « houilleux ». Et au départ, en 1359, il y avait une

chapelle érigée pour le salut des âmes de demoiselles Idulle, Jehenne et

Enguienne, filles du seigneur de Vottem.

xh liégeois dans Bouxhtay , ça correspondrait au rouchi des chti’s ou à la

chuintante ch du namurois? Bienvenu chez les chti’s ! A condition d’écrire

Bouxhtay et pas Bouxthay…

de ce hameau de la commune de Vottem sous nombreuses variantes : Busseteal, Bosseteal, Bouxtheal, Boxtheal.

1250 : Saint-André et l’ordre teutonique

en 1250, quand l’église paroissiale de Saint-André (place du Marché à Liège) reçut une donation de près

de sept hectares d’un seul tenant à Vottem et à Haren, de la chevaleresse

Beatrix de Vottem. Haren, c’est la plaine de Haren, retranscrite en

« Plein Hareng ». Et Saint André appartenait depuis 1220 à l’ordre

teutonique. Cet Ordre de moines-chevaliers était omniprésent à Liège.

L’archiprêtre des Teutoniques était une des plus hautes personnalités dans la

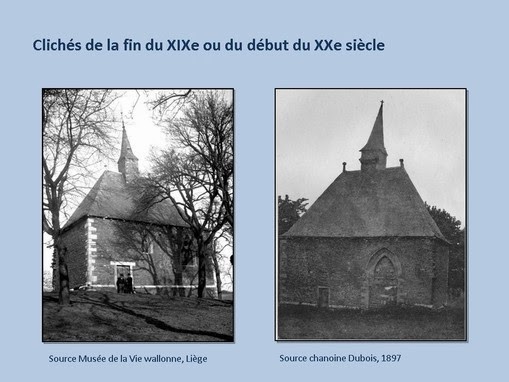

Principauté. En 1897 le

chanoine Léon Dubois présente une étude sur le Bouxhtay . Il y

retrouve encore « un château en

majeure partie du XVII°, une vaste ferme et une chapelle», où il repère

encore un banc de communion avec la croix de l’Ordre Teutonique et les armes du

Révérend Jacques Frissen, archiprêtre capitulaire et curé des églises de SaintAndré et de Saint Gangulphe.

moulin qui a donné son nom à la rue des Meuniers ; ce chemin s’ouvrait

dans la direction du moulin du château comme atteste un document des 1514 :

‘une pieche de terre gisant en lieu qdist

a passel de mollin’.

Liège il y a une donation de 1344, où les demoiselles Idulle, Jehenne et

Enguienne, filles du seigneur de Vottem, laissent sept muids de

spelte avec plusieurs héritages et biens d’un rapport de cent et vingt muids et d’une étendue de sept

bonniers, situés au lieu dit Bouxtheal,

pour fonder un monastère de filles de l’Ordre de Sainte-Claire. Lesquels biens, « ayant été dissipés et en partie usurpés par les parents des dites filles, ont

été trouvés insuffisants pour la dite

fondation ». A la même époque

on retrouve un titre de propriété au nom de Guillaume Pétillon, chanoine au

chapitre Saint-Martin. Bref, du beau monde à Vottem !

donnant quarante muids aux Pères

Chartreux et quarante muids à l’hôpital Saint-Jean-Baptiste pour entretenir une

chapelle où seraient dites perpétuellement des messes et des prières pour le repos des âmes des

testatrices et de leurs ascendants. Il

reste encore quarante muids pour contenter les parents des dites demoiselles.

Boliawe de Mons, qui donna 1000 livres tournois (soit 6,7 kgs d’or pur) pour la construction de la chapelle vers 1359. A cette

époque le chapitre Saint-Lambert possède la collation, c’est-à-dire le bénéfice

ecclésiastique, de cette chapelle.

Une montagne de charbon

les mambours de l’hôpital Saint-Abraham

et Don Bernard, prieur des Frères

Chartreux, firent un rendage proclamatoire des biens du Bouxhtay, en faveur de damoiselle Marie,

fille de messire Jehan de Bernamont,

comme plus offrante. Notre Messire de Bernalmont assassinera en 1435 le chanoine

Lambert Dathin : « ils

l’entraînèrent à Bernalmont, et après lui avoir brisé la tête à coups de

maillet, le précipitèrent tout botté et éperonné dans le bur…. » Les

Bernalmont étaient dans le coin depuis

1325 et connaissaient les burs comme leur proche: le Bouxhtay était reconnu comme terre à houille et l’hôpital

St Mathieu à la Chaîne y avait donné au chevalier

|

| Chateau de Bernalmont |

Hubert de Bernalmont

l’exploitation de la grande veine de Sept Pieds.

que ces terres ont été pendant longtemps désignées par l’expression

« montagne de charbon ». La campagne de la Banse (et la rue de la

Banse) doit son nom au bur ‘delle Banse’ (de la Manne), parce qu’on y débitait

la houille par manne, au commencement de l’exploitation houillère. Il s’y

trouvait aussi une fosse appelée ‘les belles dames’ et un bur de Bouck de l’Avaleresse.

de Werteau, bourgmestre de Liège de 1608

à 1619 et comparchonnier, c’est-à-dire détenant une parchon, une part, dans

un charbonnage: aujourd’hui on dirait un actionnaire. Son beau père Wathieu de

Saulcy était seigneur d’Oupeye, d’Aaz et de Vivegnis, seigneurie qu’il vendra à

Curtius le munitionnaire.

Terre de refugiés politiques

|

| photo F. Muller |

le Bouxhtay se prêtait admirablement à

des incursions de malfaiteurs. Un cri du Perron « proclameit à Herstal à la pierre excommune en 1561, contre les

personnaiges qui passeit en lieu derrier le Mollin de bouxhetea sus sorrir ung

appeleit Piron le germea de Votteme et de fait l’avoir blescheit à plaie

ouverte et sang corrant de sort qu’il en est piteusement parvenu à la mort ».

et la Seigneurie de Herstal au sujet de bannis politiques. Le drossard de

Herstal rouspète parce que « 44

hommes armés de Liège vindrent forcer la maison du chasteau de Bouxtheau et

retournant sur courant Meuse où arriva un démelé entre euls et quelques

refugiés qui se trouvaient là ».

« avec ladite chapelle avec ses

charges telles que le payement d’un prêtre qui vient d’y dire la messe festes

et dimanches, outre cela deux escus, pour la messe annuelle le jour de Saint

Servais, le repreneur ayant la faculté de pouvoir choisir telle prêtre qu’il

trouvera à propos ». C’est les messes qu’Englebert de la Marck avait

arrangé avec les Pères Chartreux et l’hôpital Saint-Jean-Baptiste pour le repos

des âmes des testatrices !

Révolution et c’est Léonard Croisier, bourgmestre de Vottem (1800 – 1808) qui

rachète le Bouxhtay. Un avoué, M. Collin, lui succède. C’est à sa fille, Mme Brognard-Collin, que l’on doit

la conservation de la chapelle. Vers 1897 c’est son arrière petit-fils, « toujours prêt à fournir gracieusement des

renseignements », qui aide notre chanoine Léon Dubois. ‘Il nourrit et exprime la ferme volonté

de conserver et d’entretenir

soigneusement l’antique chapelle’. Dubois y

retrouve encore deux reliquaires

en forme de sarcophage qui renfermaient des reliques des 11.000 vierges

martyres de Cologne (il y en avait pour donner des reliques à tout le monde).

Ces reliquaires se

trouveraient aujourd’hui à Notre Dame de la Licourt…

Selon la légende les Huns ont tué à Cologne, avec Sainte Ursule, 11000vierges. Au Moyen âge il y avait un cimetière romain à côté de l’église St. Ursule :

une mine d’ossements qui a permis un commerce florissant de reliques des 11.000

vierges. Les reliquaires de la Licourt contiennent donc probablement des restes

d’un centurion romain. C’est toujours ça ! Ces vierges se retrouvent, avec

les couronnes des trois mages, dans le blason de Cologne, sous forme de larmes

(on pleurerait pour moins) mais ces larmes sont en termes héraldiques des

queues de hermeline.

famille vend et le château tombe dans les mains d’un certain Antoine Milliau, « coutumier de

réceptions, qui contribua, soit par négligence, soit par inconscience, à

la ruine du domaine ». La boucle est bouclé : rappelons-nous qu’en

1344 les parents des demoiselles

Idulle, Jehenne et Enguienne avaient ‘dissipé et en partie usurpé les biens

qui auraient dû servir à la fondation’ d’un

monastère…

châtelain Milliau décharge un revolver à bout portant sur la fille de la

fermière (la Meuse 2/11/1898). Au printemps de 1914, à défaut d’un peu de

soins, le toit de la chapelle s’effondra : ‘il n’avait pas attendu

l’arrivée des pillards teutons’, remarque André Collart-Sacré.

nous à Vottem » a encore retrouvé la cheminée de la salle à manger du

château place de la Vaillance 17 à

Anderlecht. Ce qui nous laisse supposer

que les bâtiments ont été vendus et démontés vers 1900.

siècle plus tard, l’équipe chargé du Schéma de structure Communal de Herstal

‘découvre’ une bande verte dans notre ville, avec comme joyau ce paysage du Bouxhtay.

Je parie qu’ils se sont fortement inspirés du livre d’André Collart-Sacré, ce

qui n’est pas un reproche mais un compliment !

En 2011

l’atelier U25 « Architecture, Art et

Paysage » de l’ISACF La Cambre s’intéresse à ces ruines. L’atelier

développe un programme (virtuel) pour une couverture légère pour protection des

têtes de murs de la Chapelle du Bouxhtay réalisable en

moins de 48h chrono par une équipe de 5/6 personnes.

Meuse – Liers passe par là suite à ce

schéma de structure communal. Voilà ce qui peut se cacher sous un tas de

vieilles pierres…

Sources

DIOCÈSE DE LIÈGE de 1897, p471 http://www.archive.org/stream/bulletindelasoc10ligoog/bulletindelasoc10ligoog_djvu.txt

M. le chanoine Dubois décrit la chapelle

et le château du Bouxhtay .

éd. Thone, 1927 tII p.80-87

quelques belles photos du Château du Bouxhtay .

Exemple d’étude géomorphologique d’un terril

« L’histoire

enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des

accomplissements, mais elle justifie l’invincible espoir ».

|

| ISACF La Cambre |

Unknown

10 ans agoA PROPOS DU CHÂTEAU DU BOUXHTAY

(Vottem Liège)

Découverts aux archives de l'Etat de Liège:par Anne Marie Colens 2 actes notariés datés de août 1729 concernant la donation du château précité et le changement de propriétaire de celui-ci.

Notaire Denivelle dalhem. (30 août 1729)

En français actuel.

L'an 1729 du mois d'août le trentième jour par devant moi notaire soussigné et en présence des témoins en bas dénommés:noble homme le sieur Mathieu Delle brouck d'une part et le sieur

Jean Jacques Chaumont mari de Marie Jenne delle Brouck sa fille.

Le premier comparant a déclaré renoncer en faveur du second acceptant au château et à tout ce qui en dépend dans le village de Vottem pays de Liège que dans la libre baronie de Herstal et partout ailleurs voulant que son gendre jouisse des dits château,biens et droits comme de son bien propre à

compter de demain.

Témoins : Mathieu de Monsen, Philippe Nicolas Denivelle.

2° acte :

Je soussigné déclare et promet que nonobstant ,qu'il soit dit dans l'acte passé ce jour en ma faveur

par le sieur Servais Mathieu Delbrouck mon beau-père ,devant le notaire Nicolas Joseph Denivelle

et témoins que le dit Delbrouck renonçait pourrait sa vie durant résider au château du « Bouxthay »

extant à Vottem pays de Liège sur la juridiction de Herstal.

Je soussigné Notaire public,atteste avoir vu signer ce document par J.J. Chaumont, les témoins

De Monsen et Nivelle.

(Sur ces 2 actes : orthographe -> Bouxthay)

Jean Jacques Chaumont fils de Simon et de Christine Tilleux (r.p. Dalhem)

Procureur à la Haute cour de Justice de Dalhem ,en 1727 Bourgeois de Dalhem,

en 1746 : Bourgmestre de Dalhem.

Pakistan Tour Packages

2 ans agofsfs