La Mobilité à Liège à partir du Plan Communal de Mobilité de 2004

Bientôt on saura si un privé veut nous faire

un tram pour 1 milliard d’€, ou si on n’en trouve pas pour ce prix-là et qu’il

faudra adapter le prix vers le haut, comme pour le CIAC ou Droixhe. Et du 15

avril au 15 mai, les Liégeois – et uniquement les Liégeois – pourront donner

leur avis dans le cadre de l’enquête publique. Selon le conseiller libéral

Louis Maraite, « le Conseil communal n’a jamais été amené à débattre en

séance publique du tracé, qui traduit

plus les orientations politiques du ministre Henry (auxquelles il a rallié

l’échevin Firket) que la volonté des représentants élus». « La CCATM sera

consultée sur le tracé, promet Michel Firket.Il y aura six réunions de

concertation, tronçon par tronçon, auxquelles seront bien sûr conviés les

comités de quartier. Concernant le débat au Conseil communal, je trouve qu’il

n’a pas beaucoup d’utilité car le Collège ne remet qu’un avis. Une commission

générale suffit » (LS 5/3/2013). Raison de plus pour travailler un peu sur la

mobilité à Liège. Bien sûr, la mobilité ne s’arrête pas au tram.

On sait ce que signifie ‘mettre la charrue

devant les bœufs’. C’est ce qu’on a fait avec ce dossier qui pourrait coûter un

milliard d’€ au contribuable wallon. En 2004 Liège adopte son Plan Communal de

Mobilité. En toute logique les échevins de l’Aménagement du Territoire des vingt-quatre

communes de l’arrondissement de Liège lancent un Plan Urbain de Mobilité (PUM)

en juin 2006 qui débouche sur une première réflexion sur le « transport en

commun structurant ». Autrement dit, un tram. Et voilà qu’on met le PUM au

frigo, parce que le tram nécessitait soi disant une prise de décision rapide. Sous

la pression d’un évènement – Liège 2017 – qui n’a finalement pas abouti, on jette

à la poubelle les études réalisées par Transitec, Stib, Pluris, Bruno Bianchet

etc (250.000 euros). En 2011 Philippe Henry disait encore : « Je

peux vous garantir que le PUM passera sur la table du gouvernement. C’est une

question de mois. Je me suis concentré sur le dossier du tram ».

ce qu’on peut encore espérer, c’est qu’ils ne trouvent pas d’opérateur privé à

un prix acceptable, et qu’on peut reprendre le sujet à partir d’une étude

sérieuse de la mobilité à Liège…

Le constat de base du PCM de 2004 reste d’actualité :

« Une structure radiale, très

rarement entrecoupé par des éléments concentriques qui pourraient alléger le

trafic de passage et qui amène à des concentrations de trafic inadaptées dans

la zone urbaine dense ». Et le tram, comme il est prévu aujourd’hui,

aggravera encore la situation.

aucunement des ‘foot people’. Pourtant, 36,4 % des ménages liégeois ne

possèdent pas de voiture ( 23,3 % en Wallonie).

mobilité, il faut définir une stratégie de localisation des différentes activités.

Veut-on garder des cinémas, le palais de justice,

l’université, une gare TGV etc. en ville ? Le PCM préconise p29 de

« renforcer le niveau de service des centralités pour créer une culture

de la ville de proximité ». Une partie des jobs que

l’on a mis dans les zonings peuvent parfaitement revenir au centre ville. Un

aspect qui concerne directement Liège est la localisation de bureaux le long,

voire au-dessus des gares. Aux Guillemins la promotion immobilière est le vrai

nerf de la

guerre. Le projet de bureaux Calatrava réprésente 100.000 mètres

carrés, soit 20 % de l’offre actuelle à Liège. La Ville soutient la future tour

des finances. Le groupe Circus a racheté neuf bâtiments pour les

raser : un projet d’un milliard de FB, soutenu par Firket et Demeyer.

l’impact direct de la SNCB et des transports publics en général sur la

mobilité. Le PCM constate que « l’agglomération est bien raccordée à ce réseau avec près de vingt gares

en service. Or, tous les projets de la SNCB vont

dans le sens de l’abandon de ces lignes locales, en contradiction totale avec

son contrat de gestion. Le plan d’ investissement de

la SNCB prévoit 7 millions d’euros pour la gare du Palais, à partir de… 2022. Pour le TEC, le PCM

prévoyait en 2004 «la création de points

d’échanges intermodaux permettant de

capter des usagers automobiles aux portes de la zone urbaine dense, pour les

reporter sur le réseau TEC qui a augmenté le nombre de

déplacements de 72 millions en 2001 à 138 millions de passagers en 2011. Mais

sans transport modal et sans P&R ! La phase 1 du tram créera plus de

problèmes de mobilité qu’il n’en resoud

d’abord parce qu’il s’enferme dans le carcan du partenariat public

privé. Et parce qu’il a été conçu comme

un accessoire du projet avorté Liège 2017. Le projet coupera la ville en deux. Globalement,

l’on maintient un accès relativement aisé pour le trafic pénétrant mais on

complique de façon très conséquente la circulation interne, entre quartiers péri-centraux.

également sur le Plan de Déplacement et de Stationnement (PDS). C’est un aspect

important, parce que pour une voiture qui roule il y en a une qui se cherche

une place de parking. De plus en plus on se rend compte que créer des parkings

au centre ville attire les voitures.

véritable instrumentalisation du PUM

Communal de Mobilité (PCM) Liège de 2004 pour analyser la situation en 2013. D’abord

c’est aujourd’hui la seule référence. Bien sûr, il y a un Plan Urbain de Mobilité en

gestation pour le bassin (cfr mobilite.wallonie.be/opencms/…/be…/PUM.D.VanDuyse.ppt ). Le ministre

José Daras

(Ecolo) a sorti le 1er avril 2004 – le PCM venait d’être adopté – un décret qui

a été à la base du lancement en juin 2006 du premier « Plan Urbain de Mobilité

» (PUM) de Wallonie par les échevins de l’Aménagement du Territoire des

vingt-quatre communes de l’arrondissement de Liège. Le PUM fut, on l’a un peu

oublié, la première réflexion sur le « transport en commun structurant ».

PUM a été mis au frigo pour le tram, qui nécessitait soi disant une prise de

décision rapide (Liège 2017 !). Dommage, parce que ça aurait pu être une

bonne base pour le tram : une approche beaucoup plus logique que la

pression d’un évènement qui n’a finalement pas abouti…

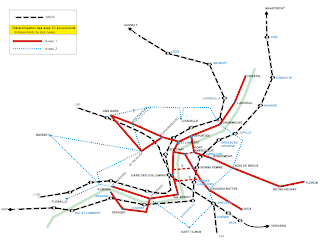

PUM partait notamment d’une hiérarchisation des axes de transport en commun

(les fameux axes Herstal-Seraing, Fléron-Ans et la boucle centrale liégeoise) ;

l’implantation de parkings relais ; l’identification de « zones d’enjeux »

où vont se développer l’activité et l’habitat et donc le trafic dans le futur ;

une harmonisation des politiques communales en matière de mobilité ou

d’implantation commerciale.

décembre 2008, la même conférence d’échevins présentait tout aussi fièrement

les «premières conclusions» des études réalisées par divers bureaux (Transitec,

Stib, Pluris, Bruno Bianchet) grâce au financement wallon (250.000 euros).

Restait alors à faire valider ce PUM par le gouvernement wallon et à le

soumettre à l’avis des 500.000 habitants du grand Liège. Mais deux ans plus

tard, on n’a pas avancé d’un pouce.

PUM est pourtant un premier embryon de communauté urbaine. Philippe Henry dit

en 2011: « Cela n’a rien à voir avec CHB! De toute

façon, on n’a pas l’argent. Je peux vous garantir que le PUM passera sur la

table du gouvernement. C’est une question de mois. Je reconnais que le

processus est long mais je dois dire que je me suis concentré sur le dossier du

tram Mais ce PUM est très important pour moi, car c’est le premier. Et on vient

d’initier la procédure à Charleroi.» Selon le ministre, l’absence de structure

de gouvernance à l’échelle de l’agglomération est un élément qui ralentit la

progression de ce dossier. Voir aussi http://sites.uclouvain.be/creat-loci/images/stories/Fiches/Colloque_Urba_Transport%2019102012.pdf

quoi, d’autant plus facilement qu’il n’est toujours pas publié».

attendant donc cette publication du PUM, on devra se contenter du PCM de 2004. Ceci dit, le PCM aborde quand même la mobilité au

niveau de l’agglomération. Et une bonne partie des problèmes de 2004 sont

toujours là et ne seront pas résolus par le tram, qui a été fait pour une expo

qui ne se fera pas.

mobilité

Les principes de ségrégation des modes de

transport et de hiérarchisation des voies se structurent progressivement lors

des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, entre 1928 et 1956. En 1961,

la Grande-Bretagne sort le rapport ‘Traffic

in towns’ qui préconise que la ville doit s’adapter à la voiture (et non

l’inverse). Un réseau primaire assure le transit et les déplacements entre

quartiers, un réseau secondaire assure la distribution, alors que dans les

« zones d’environnement » – des chambres urbaines – seul le trafic

local doit être rencontré.

congestion devient un outil de mobilité. A Paris, les « quartiers tranquilles »

reportent la circulation sur les axes principaux.

concentrations de trafic inadaptées dans la zone urbaine dense.

entrecoupé par des éléments concentriques qui pourraient alléger le trafic de

passage. Cette structure du réseau amène à des concentrations de trafic

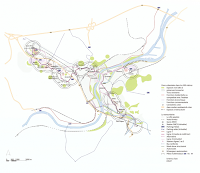

inadaptées dans la zone urbaine dense. Le réseau autoroutier liégeois est

généralement très chargé, avec deux secteurs proches de la saturation: Le Ring

Nord avec 110.000 véhicules par jour, entre Loncin et Cheratte; L’E25 au Sud,

entre Grosses-Battes et Embourg avec 60.000 véhicules par jour. A partir des

différentes branches autoroutières et des autres entrées de villes, c’est

environ 220.000 véhicules qui, quotidiennement, pénètrent dans le centre par un

réseau routier en forme d’entonnoir, à travers des quartiers d’habitats, occasionnant, de ce fait, des nuisances

importantes.

avant l’ouverture de la liaison E25-E40, les flux les plus importants se

retrouvent le long des cours d’eau (Meuse ; Dérivation ; quai des Ardennes ;

boulevards d’Avroy et de la Sauvenière). Des volumes également importants

proviennent du nord via la branche autoroutière deVottem et de

Burenville/Sainte-Marie vers les places du Cadran/Saint-Lambert et se diffusent

de manière peu hiérarchisée dans un tissu urbain inapproprié pour un tel

trafic.

Le trafic de transit échappe à toute maîtrise ; des

grands flux de transit comme Sainte-Marie/Grosses-Battes, Pont de l’Atlas

V/Grosses Battes et la vallée de la Meuse ne sont nullement contrés. La

congestion de ces axes et de la plupart des ponts enjambant la Meuse et la

Dérivation occasionne de nombreux désagréments aux quartiers proches qui voient

défiler du transit local dans leurs rues, non adaptées à cette circulation ».

Entretemps, le Ring est à saturation. A mon

avis, les seuls axes un peu soulagés sont Fragnée et la Dérivation. Cela avait

déjà été constaté en 2004 : « L’ouverture

de la liaison E25-E40 a permis de soulager le trafic dans les quartiers au sud

de la ville.Les dernières données de trafic récoltées sur les artères

principales de la ville mettent en évidence le report important de trafic

passant au préalable sur le pont de Fragnée (1/3 de trafic en moins) sur la

liaison autoroutière qui accueille chaque jour en moyenne 63.000 véhicules. Cette

liaison a également permis de soulager les quais de la Dérivation, le quai des

Ardennes et le Boulevard de Froidmont ».

heures de pointe va entraîner une hausse de trafic sur l’ensemble des autres

pénétrantes de la ville. On a observé

sur les quais de la Dérivation une diminution moyenne de trafic de 20% et de

45% pour les poids lourds. Le gabarit restant toujours celui d’une autoroute

urbaine, les quais risquent d’attirer

à nouveau du trafic avec la saturation progressive de la liaison aux heures de

pointe ».

environ 80.000 mouvements par jour, représente près de 40 % du trafic.

L’accessibilité du centre-ville est relativement précaire, que ce soit en

relation avec le Nord (le « goulet » débouchant sur la place du Cadran) ou avec

l’Ouest (le passage à sens unique de Saint-Gilles). Pour ce qui est de

l’accessibilité depuis l’Est, il y a des difficultés d’échanges entre

Féronstrée et le quai de la Batte, entre les rives droite et gauche de la

Meuse, du pont Kennedy au pont des Arches. Les liaisons transmeuses restent

délicates et amènent du transit à travers Outremeuse et Longdoz, dans des rues

très commerçantes. De plus, l’accès vers l’Est par la seule route de Fléron

(N3) est particulièrement mal adapté ».

là. Le tram n’en résoudra qu’une partie – il a été concu en fonction d’une expo

qui ne se fera pas, mais pas en fonction de la mobilité- , et va même aggraver

les problèmes sur l’axe Ans- Fléron et même sur l’axe du tram Sclessin –

Herstal, dans la mesure où le trafic de transit bouchonnera encore plus au

Cadran, à Fragnée, au pont Atlas etc.

« de garantir un bien-être notamment

en modérant les flux de circulation transitant sur certains axes pour protéger les poches de quartier. Il faut

pouvoir ramener la plupart des rues à un état d’espace public convivial pour

tous. Les principales évolutions sont la délimitation de quartiers homogènes et

la valorisation

Saint-Léonard par rapport au Quartier Nord,…)

statut de desserte aux voiries internes aux

tard… Et avec le tram le Quai Saint-Léonard par exemple perdra son caractère

d’axe principal. Sans report modal on retrouvera le trafic de transit au cœur

du quartier…

people’ au ‘foot people’, le PCM ne part pas des piétons

Le PCM ne part aucunement des ‘foot people’. Pourtant, le nombre de

voitures par ménage est inférieur à la moyenne régionale avec 0,8

voiture/ménage pour 1,07 en Wallonie. Il y a 38,4 voitures pour 100 habitants à

Liège alors qu’un Wallonie, on est à 42,9; 36,4 % des ménages liégeois ne

possèdent pas de voitures alors que ce chiffre est de 23,3 % en Wallonie ; un

tiers des Liégeois n’effectuent aucun déplacement sur une journée donnée (25,9

% en Wallonie) ; le Liégeois utilise plus la marche et les transports en commun

que ses homologues wallons. A l’inverse, l’usage des deux-roues et de la

voiture y est moindre. Tout ça s’explique en partie par la sociologie : Un

appauvrissement de la population et un coefficient de vieillissement (part

des plus âgés (60 ans et plus) par rapport à celle des plus jeunes (0 à 19 ans)

élevé de 113,7 pour la population de la ville

de Liège alors qu’il est de 93 et 86,6 respectivement pour la Belgique et la

Wallonie.

pourtant une bonne base pour développer un schéma directeur axé sur les piétons

et la multimodalite. Pourtant, il y a des alternatives. Le

schéma directeur transport de Vienne met l’accent sur les piétons« contrairement au schéma directeur

dʼautres grandes villes où les piétons nʼy jouent pas un rôle important ».

politique de localisation des activités : aller de où vers où.

des différentes activités. Veut-on garder des cinémas, le palais de justice,

l’université, une gare TGV etc. en ville ? Le PCM préconise p29 de

«renforcer le niveau de service des centralités pour augmenter leur

attractivité, afin de créer une culture de la ville de proximité».Par

rapport à ça l’implantation d’infrastructures et d’équipements de propriété

publique ou privée ont un caractère structurant : ceux relatifs aux secteurs de

l’éducation, de la santé et de services sociaux, de la justice, de

l’administration et des services gouvernementaux, de l’hébergement social, de

la culture (musée, centre culturel, théâtre, bibliothèque, salle de spectacle),

un centre hôpital comme Glain doit être à la sortie d’un ring à la

limite de la saturation ? Pourquoi implanter une patinoire dans la

médiacité ?

habitants et 17.000 emplois ; P2 forme la zone urbaine dense,

c’est-à-dire une zone correspondante au fond de vallée mosane ; p.3 « La

Ville de Liège rayonne sur une agglomération de 500.000 habitants, soit

beaucoup plus que sa population intra- muros (185.000 habitants). Quant à l’emploi,

il est beaucoup plus dense au centre et dans la zone urbaine dense qui

l’entoure (75.000 unités). En périphérie, il se concentre essentiellement dans

le sillon industriel mosan et dans les parcs d’activités proches des autoroutes

et de l’aéroport de Bierset en pleine extension.

déplacements liés au travail, à l’école, un troisième motif prédomine dans le

achats. Pour cela on a l’enquête de SEGEFA,

même si la réalité qui a fortement évoluée ces 10

dernières années (SEGEFA ULG, 2002 : Habitudes de déplacement de la

clientèle des commerces liégeois). Selon les quartiers, entre 29 et 72% des clients

font leurs courses à pied et entre 13 et 50% en bus. Les commerçants surestiment nettement la

proportion de leur clientèle qui se déplace en voiture : ils pensent qu’il

s’agit de 53% alors que seuls 33% des clients viennent réellement en automobile

(Segefa).

Mobilité fédéral organise tous les trois ans le diagnostic déplacementsdomicile-travail. Elle ne concerne que les entreprises et institutions de plus de 100

travailleurs et donc ne porte « que » sur 1 million des 3,5 millions

déplacements domicile-travail quotidiens. Les données sont disponibles parcommune de travail (et non de résidence). Une réglementation peut

avoir des effets considérables sur la mobilité. Par exemple la distance acceptable domicile-travail qui intervient dans la définition

d’un emploi convenable. http://econosoc.be/?rub=actualite&page=dossier_mobilite Depuis 2012, cette distance est passée de 25 à 60 kilomètres, soit plus

du triple de la distance moyenne parcourue par les travailleurs de Belgique.

scolaires : un problème spécifique à Liège ?

pour une bonne partie des élèves: c’est la moitié des déplacements à l’heure de

pointe du matin. 40 % des élèves viennent en transport en commun; 20

% par voiture ; 10 % à pied. Le PCM affirme

que les comportements de mobilité sont forts dépendants de la zone de

recrutement des établissements du primaire très hétérogène sur le territoire communal.

Ainsi, les écoles du centre ville recrutent très largement au-delà des limites

communales en raison de la proximité du lieu d’activités des parents ou de la

réputation de l’établissement alors que les écoles des quartiers péricentraux

possèdent une aire de recrutement très ciblée sur le quartier. Ce pronlème de

mobilité parents-taxis est donc avant tout un problème social.

tranquilles

et sa « piazza » à Paris, qui encourage rencontres et « diversité

sociale », spectacles, animations, c’est Richard Rogers. Le dôme Millenium de

Londres aussi, ainsi que le Palais de justice Richard Rogers préside l’Urban Task Force qui se réfère

explicitement au modèle européen de la ville qu’explore le rapport produit par

la Commission européenne en 1990, le Livre vert sur l’environnement urbain. Un

développement urbain plus dense accompagné d’un système intégré de transports

en commun, l’usage mixte de l’espace (activité, logement, loisirs, emploi), le

brassage social et ethnique ; le rejet du développement monofonctionnel et

de la suprématie de la voiture. L’espace urbain se structure autour de quatre

échelons: local, neighbourhood, ville et région urbaine. Autour des voisinages,

pôles situés aux points d’interconnexion des transports publics, se concentrent

activités sociales et commerciales nécessaires à la vie quotidienne (« local

»). Chaque neighbourhood, symbole de la ville dense et des courtes distances,

se développe, tout en maintenant un domaine public varié et continu (parcs,

squares et espaces publics). Une fois connectés en réseau ceux-ci donnent corps

à une ville compacte qui s’organisent en une région urbaine polycentrique.

De 2001 à 2008 R.

Rogers a été conseiller d’ urbanisme du maire de Londres Ken Livingstone; Boris

Johnson lui demande en 2008 de continuer. Il définit son modèle urbain en

réaction à la ville anglaise de Thatcher, considérée comme une arène

consumériste et au modèle nord américain « the

low density, car-based, single-use

zoned, socially divided and privatised space ». Ceci dit, il s’est prononcé

aussi pour la construction du mur en Palestine, ce qui n’est pas un exemple

particulièrement réussi d’urbanisme.

‘Labour’ n’est pas nécessairement une bonne référence, l’unité privilégiée de

son modèle est l’îlot ouvert, et cela me

semble une approche intéressante. En pied d’immeuble, commerces et services

publics constituent les activités garantes d’une rue animée. Il faut donc établir

des connexions qui favorisent les déplacements en priorité pour les piétions et les cyclistes, ensuite

pour les transports en commun, enfin pour les voitures; la mixité des usages ;

la mise en place de « walkable neighbourhoods ».

superficie de Paris), où l’on reporte la circulation sur les axes principaux,

principalement par des Zones 30, on supprime

la circulation de transit au profit de la desserte locale.

une ville polycentrique, basée sur le concept de quartiers satellites

construits autour de nœuds de transports locaux; chacun des nœuds fonctionne

comme le centre d’une communauté distincte, qui fournit tous les services

sociaux et administratifs nécessaires à ses membres.

Thatcher, « la ville a été considérée comme une arène consumériste.

L’opportunisme politique et commercial a empêché de maintenir l’accent du

développement urbain sur la satisfaction des vastes besoins sociaux de la

société et l’a reporté sur celle des besoins circonscrits des individus » Il

déplore l’attitude du gouvernement central favorisant une logique de marché «

où le retour sur investissement est rapide » consistant à « attendre que les

aménageurs choisissent des sites et demandent des permis de construire ». Le

complexe monofonctionnel l’a emporté sur l’espace public et les activités

mixtes, « il en résulte une surabondance de bureaux agglutinés et un mélange au

petit bonheur d’aménagements commerciaux s’entremêlant à des grappes de

logements ».

fonctionnelle

centres-villes, en partant du principe de zonage, peuvent parfaitement revenir

au centre ville. Nous pensons ici à tout ce qui concerne la matière grise

(bureaux, call centers etc). Un aspect qui concerne directement Liège est la

localisation de bureaux le long, voire au-dessus des gares. La localisation de bureaux le long des gares, comme on peut le voir à Bruges ou Louvain me semble

un élément intéressant: on vient travailler en train et on est à son boulot. A

condition de ne pas laisser dépendre ce genre de projets des hasards d’une

spéculation foncière ce qui est le cas pour les Guillemins.

semble être celle d’une généralisation

des surfaces de stationnement aux abords des gares de départ, et,

complémentairement, d’une concentration de bureaux autour des gares d’arrivée, qui sont situées dans un

nombre très limité de grandes villes.

Attention : aujourd’hui les trois quarts des travailleurs abonnés ont pour destination

Bruxelles (31.000) tandis que Liège en

attire 2.100.

entreprise publique autonome, « son contrat de gestion lui impose, directement

ou indirectement via ses filiales, de se comporter en véritable spéculateur

avec ses réserves foncières. Quitte à mettre à mal d’autres politiques

publiques.» Comme par exemple la multifonctionnalité.

vrai nerf de la guerre. Le protocole « SNCB-SRWT-DGATLP » traite des terrains propriétés de la SNCB-Holding et désaffectées de toute

activité ferroviaire (700 ha en Wallonie). Les deux partenaires « élaboreront

des esquisses urbanistiques qui assurent une urbanisation qui s’inscrit dans la

ligne du SDER » (notamment les principes de centralité, mixité et

densité). Le Plan Air-Climat de 2008 du Gouvernement wallon veut valoriser

« le patrimoine foncier ferroviaire en Wallonie situé à proximité de gares

en étant particulièrement attentive à une mixité raisonnée des activités». Malheureusement

pour le Gouvernement wallon, ce patrimoine foncier ferroviaire n’est pas leur

propriété…

s’occupe de la revalorisation de terrains le long de voies ferrées « les

sociétés d’investissement manifestent un intérêt croissant pour la promotion

immobilière dans les quartiers des gares ».

et de la rue Paradis réprésentent 100.000 mètres carrés, soit 20% de l’offre

actuelle des 485.000 mètres carrés de bureaux à Liège. Le consultant immobilier

Christophe Nihon: « il y aurait une demande immédiate pour au moins 25.000

mètres carrés supplémentaires. Faute d’offre, les loyers pour les bureaux sont

parfois plus importants à Liège qu’à Bruxelles. Et alors que le taux de vacance

est de 12 % dans la capitale, il n’est ici que de 0,6 %. Cette pénurie incomberait

pour partie à l’enlisement du projet des Guillemins. Tant qu’on ne sait pas ce

qu’on va y construire, les investisseurs ne bougeront pas »(Ls 28/2/2013).

des finances de la rue Paradis : un «geste fort au bout de la future esplanade qui répondra

par son gabarit à la nouvelle gare Calatrava». La SNCB-Holding a déposé un

recours. « Cette tour ne respecte pas les instruments qui régissent le

développement harmonieux des Guillemins, confirme Vincent Bourlard, le

directeur d’Euro Liège TGV. Tant le Plan Communal d’Aménagement (PCA) que le

Périmètre de Remembrement Urbain (PRU) disent clairement qu’aucun bâtiment ne

peut dépasser celui de la gare (40 mètres). Et cette tour en fait 118 ! » Cette

sortie de la SNCB étonne, dans la mesure où les contacts avaient repris avec la

Ville pour relancer son projet de bâtiment de bureaux le long de la rue du Plan

Incliné. Un projet que la SNCB avait présenté à l’époque pour accueillir les

finances ! Vu la promesse de la ville de chercher d’autres locataires pour

ce futur bâtiment (Tecteo, Spaque, SRIW…), on pensait que la SNCB laisserait

tomber son opposition à la tour (Ls 20/4/2012).

Guillemins. Le groupe liégeois Circus est parti de sa salle Circus (au-dessus

du Quick) pour racheter petit à petit neuf bâtiments : le café L’Express,

Le Century, la Brasserie, l’Hôtel du Midi, l’Hôtel Métropole, l’Hôtel des

Nations, un night-shop, une cordonnerie, Le Duc d’Anjou, les anciens parkings

et ateliers de la miroiterie Maretti. « Nous allons demander l’autorisation de

les raser pour pouvoir reconstruire un ensemble immobilier cohérent qui

comprendra un hôtel de 100 chambres, des surfaces commerciales au

rez-de-chaussée, des bureaux et des logements aux étages. Et bien sûr un

important parking. Le projet est estimé à 25 millions d’euros (un milliard de

FB) ! Ils ont été accompagnés dans leur projet par l’échevin de l’urbanisme

Michel Firket et ont reçu l’appui de Willy Demeyer (Ls 3/10/2012).

direct de la SNCB et des transports publics en général. Le PCM se pose comme

objectif de « promouvoir une bonne

accessibilité multimodale et sécurisante pour tous les types d’usagers ».

La multimodalité ou intermodalité est la combinaison de plusieurs modes de

transport au cours d’un même déplacement.

battent comme des chiffonniers sur l’implantation d’une gare des bus et le

passage du tram. Comme intermodalité pour la gare Calatrava, c’est bien

parti !

nationaux, avec deux trains par heure et par ligne en moyenne, elle est

nettement insuffisante pour rendre attractif un déplacement par le rail à

l’intérieur de l’agglomération. L’agglomération est bien raccordée à ce réseau

avec près de vingt gares en service, dont la principale, la gare des

Guillemins, constitue le coeur du réseau. Les gares de Liège-Palais et de

Liège-Jonfosse constituent les gares du centre-ville.Les deux gares du

centre-ville occupent respectivement la deuxième et troisième place enterme de

fréquentation mais ne sont fréquentées que par 6. 000 voyageurs par

jour. Ces gares sont également frappées d’une connotation négative par leur

caractère insécurisant ».

et Seraing sont des maillons essentiels pour la mobilité dans

l’agglomération liégeoise. Tous les projets de la SNCB vont dans le sens de

l’abandon de ces lignes locales, en contradiction totale avec l’article 10 du

contrat de gestion 2008-2012 de la SNCB. Pour décembre 2011 au plus

tard, la SNCB devrait mettre sur pied des sociétés régionales de transport, un

concept de transport intégré et orienté client, en ce compris l’éventuel

développement d’un réseau suburbain autour d’Anvers, Gand, Liège et Charleroi.»

Pourquoi n’arrive-t-on pas à imposer le respect de ce contrat ?

On leur donne le Sahara et ils vont acheter leur sable ailleurs : Liège a

un réseau dense de lignes de chemin de fer locales. A certains moments de la journée, on a par

ex. 5 trains à l’heure qui vont en 11 minutes de Herstal à Liège Palais ou aux

Guillemins. Mais à d’autres moments, c’est le néant.

SNCB a inscrit 4 millions d’euros pour la gare du Palais, notre gare

centrale, plus une rawette de 3 millions relatifs aux “gares et points d’arrêt”

. On évoque ces sommes à partir de… 2022. Pour la gare de Mons on inscrit 150

millions;, Bruxelles-Midi 155 ; Gand Saint-Pierre 226 (dh 26/04/2012). Et on trouve les fonds pour une esplanade et passerelle

qui doit amener les voyageurs directement des Guillemins à la Médiacité !

liégeois, proposé par Tritel, propose même des options. Primo, une version « de

base » Seraing-Liège-Liers qui comprend l’adaptation de la ligne 125 A au

trafic de voyageurs. Coût total : 19 millions. Secundo, une version

«maximaliste» en créant une double boucle avec la gare des Guillemins au

centre. Comment ? En construisant une liaison au-dessus de la Meuse à hauteur

de Coronmeuse entre la ligne passant à Bressoux (40) et celle passant à

Herstal. Ce qui permet de boucler un anneau ferroviaire avec des liaisons

inédites comme Visé-Liège Palais ou Seraing-Liège-Palais-Bressoux- Kinkempois.

Coût total : 100 millions dont 50 pour le pont au-dessus de la Meuse (Ls

9/12/2012).

prévoyait en 2004 «la création de points

d’échanges intermodaux permettant de

capter des usagers automobiles aux portes de la zone urbaine dense, pour les

reporter sur le réseau TEC (P+B à 3-4 km du centre-ville) avec des liaisons

rapides ; de capter des usagers automobiles aux portes de l’agglomération, pour

les reporter sur le train et le réseau urbain dont on aura augmenté la

fréquence (P+R à 5-6 km du centre-ville).

mais le trafic voiture a augmenté de 85 pc sur la même durée». Le TEC Liège-Verviers

a augmenté le nombre de déplacements de 72 millions en 2001 à 138 millions de

passagers en 2011. Mais, de toute façon, si transport modal il y a, ce n’est

pas à cause des P&R !

essentiellement radial est constitué :

épaulé par les places Léopold, République-Française, Opéra et place Cathédrale ;

boulevards d’Avroy et de la Sauvenière,

Fléron et Seraing ;

le Sart-Tilman (Domaine Universitaire et le CHU), le CHR/Sainte Walburge et

Bressoux-Jupille.

Guillemins, engendre les deux tiers des

zone urbaine dense correspond à un tiers des

ceinturant le centre-ville transporte chaque jour 12 % de la clientèle de l’agglomération.

Quant aux cinq lignes principales (4, 48, 12, 1, 10), elles font à elles-seules

40 % des voyageurs transportés dans l’agglomération.

Guillemins, place Leman/gare des Guillemins,… sont fréquentés par plus de 1.000

bus par jour ».

(Centre d’étude en aménagement du territoire de l’UCL) pour qu’il étudie un

tracé de réseau de transport en commun structurant complémentaire à l’axe 1 du

tram. Cette étude a été financée par le

GRE (200.000 euros) et la Ville de Liège (320.000 euros) provenant des fonds

Interreg IV B. « L’étude ‘La Transurbaine’ préfigure un axe 2 censé relier

le plateau d’Ans à Chênée. Le cabinet Henry et la SRWT ont toujours parlé de ‘Bus

à haut niveau de service’ pour cet axe. La

Transurbaine retient, à côté du BHNS, l’option du tramway. Elle en fait même un

atout, connecté à l’axe 1 Jemeppe- Herstal avec des possibilités de

correspondances et de boucle au coeur de l’agglomération. L’option tram pour

cet axe 2 est certes plus chère à l’investissement (466,9 millions d’euros

contre 297 pour le BHNS) mais les frais d’exploitation s’avèrent moins onéreux

(13,6 millions d’euros par an pour le tram contre 14,9 pour le BHNS). Par

ailleurs, La Transurbaine fait passer le tram (ou le BHNS) dans des quartiers

peuplés, des sites stratégiques (exemple : futur hôpital CHC) et met un soin

particulier à se connecter à toutes les gares SNCB. Faut-il dépenser des

millions d’euros sur des bouts de ligne peu peuplés et peu stratégiques de

l’axe 1 (Sclessin- Jemeppe par exemple) alors qu’il existe des enjeux

urbanistiques, économiques et sociaux plus criants sur des portions de l’axe 2 (Ls

5/12/2011)?

mobilité qu’il n’en resout, d’abord parce

qu’il s’enferme dans le carcan du partenariat public privé. Pour rendre le

projet intéressant pour le privé on prend le tronçon le plus juteux : la

ligne la plus rentable. On a pris la crème ; demain on fera l’étonné quand

on ne trouve pas le financement pour les bouts de ligne qui ne drainent que le

quart des déplacements…

qu’il a été conçu comme un accessoire du projet avorté Liège 2017.

Le plan est très modeste sur les objectifs de

transfert modal voiture – tram:20% seulement! C’est +- le nombre de

places de parkings de dissuasion prévus.

sur les quais, y compris sur le soi disant boulevard urbain de Herstal. L’objectif

est de 20% de transfert modal voiture – tram. Cela signifie qu’il restera un

flot 20.000 voitures qui chercheront toujours à pénétrer en ville. Mais on

supprime des bandes de circulation sur les quais (deux bandes à hauteur du pont

Maghin, une seule bande de circulation Boulevard de la Sauvenière) et on

empêche pratiquement le trafic de transit dans certains quartiers. Par exemple,

toute la rue Feronstrée devient piétonne.

voiture par tous les sens. Seule la traversée Cadran-Léopold sera encore

permise (deux fois une bande) avec un seul sens rue Joffre vers le boulevard de

la Sauvenière. Pour le reste, le rond-point situé devant l’Opéra devient une

vaste zone piétonne tandis que le tunnel vers la gare des bus est comblé

puisque le tram passe en surface. Aux oubliettes la gare des bus autour de

l’Opéra tandis que les autres sont fortement allégées puisque quantité de

lignes de bus ne viennent plus jusqu’au centre-ville.

qu’aggraver les problèmes de mobilité sur l’axe Sainte Marguérite – Ans. On a

abandonné dans les années 70 le projet fou de faire passer une autoroute par la

place Saint Lambert. Mais on n’a apparemment pas encore abandonné la stratégie

dépassée d’amener à tout prix les voitures au centre ville même. En soi,

décourager le trafic de transit sur les quais, sur la place Saint Lambert et à

l’intérieur des quartiers sont deux mesures intéressantes, à condition de

prévoir une alternative pour les voitures qui ne pourront plus pénétrer en

ville. Mais ici on n’a pas de plan. Conséquence : on va ainsi tout droit

vers une situation de congestion partout.

pénétrant mais on complique de façon très conséquente la circulation interne,

entre quartiers péri-centraux, tout en développant un tram principalement

orienté vers les besoins des péri-urbains (accélération de la pénétration

urbaine et réduction de la desserte des quartiers). C’est exactement l’inverse

qu’il faudrait faire : dissuader l’entrée du trafic extérieur (particulièrement

le trafic pendulaire) dans l’hypercentre, conserver des cheminements internes à

la ville adaptés aux besoins des habitants, trouver un compromis moins

défavorable aux habitants de la ville, dans le tracé du tram, entre vitesse et

desserte.

quartiers Sainte-Marguerite et Sainte-Walburge seront quasiment coupés du

centre-ville par la fermeture au trafic automobile des rues Joffre, Feronstrée,

de la Cité et, très probablement, de la rue du Palais. Les itinéraires de

contournement, via des voiries inadaptées (rue Wazon, Fond-des-Tâwes,…), seront

fortement sollicités par des automobilistes n’ayant guère d’alternative, au

détriment de la qualité de vie de nombreux riverains.

fermeture des rues de la Cité et Feronstrée va couper toute connexion

automobile directe entre le quartier Saint-Léonard et Sainte-Marguerite. L’accès

automobile au Pont Maghin deviendra très compliqué depuis l’intérieur du

quartier. Pour monter sur le Pont Maghin en arrivant de la rue Maghin, il

faudra en effet : rejoindre le quai, emprunter la rue des Aveugles, et un

morceau de la rue Feronstrée (et idem dans l’autre sens). Soit deux carrefours

à feux et une concentration sur deux bandes de circulation d’un trafic qui en a

à ce jour pas moins de 6 (quatre sur le quai et deux vers le Pont) dans un nœud

de circulation déjà particulièrement difficile à la pointe du matin.

quartiers riverains de la Dérivation (Longdoz, Bressoux et surtout Outremeuse)

vont connaître une importante augmentation de la pression automobile (tant en

transit qu’en stationnement) consécutive aux mesures dissuasives très fortes

prises en rive gauche ».

élevés avec le tram, «le TEC peut créer 4

axes structurants, à coût constant. Des transversales à l’axe 1 : St-Lambert/Ans/Loncin,

St-Lambert/Rocourt et St-Lambert/ Beyne/Fléron, mais aussi une nouveauté : une

ligne rapide CHU-Gramme-Rive droite-centre. Philippe Henry propose même que

« cette ligne baptisée 148 se prolonge vers le nouveau site du CHC en

passant par Fontainebleau et Burenville ». Avantage : la suppression

d’un terminus aux abords de la place Saint-Lambert. « Avec le tram, la Ville de Liège entend retrouver de l’espace public au

centre-ville. Pour cela, il faut casser la logique des lignes qui démarrent de

la place Saint-Lambert où s’y arrêtent ». Exemple : la ligne 58 qui

monte au Sart Tilman ou les lignes qui viennent de Seraing et qui s’arrêteront

à Sclessin, en correspondance avec le tram. Autre proposition de Philippe Henry

: la prolongation de la ligne de Fléron jusqu’au CHR, histoire d’avoir une

connexion plus rapide de l’hôpital avec le centre-ville. Sans compter la

suppression d’un terminus au centre-ville.

Le PCM repose

également sur le Plan de Déplacement et de Stationnement (PDS) mené par les

bureaux d’étude Transitec et Agora. C’est un aspect important, parce que pour

une voiture qui roule il y en a une qui se cherche une place de parking. De

plus en plus on se rend compte que créer des parkings au centre ville attire

les voitures.

du PCM : « Fin 1998, le

centre-ville étendu aux Guillemins offrait près de 9.700 places de

stationnement, dont 4.000 en voirie (40 %) et 5.700 en parkings en ouvrage (60

%).

soit 0,76 place par habitant, l’offre en

publiques au centre-ville pour 100

villes suisses on est à la moitié.

l’hypercentre afin d’élargir les trottoirs et calmer le trafic.

faibles occupations le matin et le soir, et des taux à peine supérieurs à 50 %

durant la journée. Près de la moitié de ces places sont réservées à des

abonnés.

l’hyper-centre offre près 13.900 places de

de 0,21 places publique par habitant, l’offre de stationnement publique est

faible par rapport au ratio du centre-ville (0,76 pl/hab). Le jour, la pression

des usagers de longue durée est importante dans tous les secteurs et pénalise

la demande existante de courte durée à proximité des commerces et services, ainsi

que celle des résidents présents sur l’ensemble du territoire.

de stationnement cohérente, permettant de favoriser notamment les résidents et

les usagers de courte et moyenne durée (fréquentation des commerces, des

services). p.36 favoriser le stationnement des résidents à l’échelle de tout le

centre- ville ; favoriser les usagers de courte durée (clients de commerces,

visiteurs,…) à proximité des zones commerçantes en augmentant la rotation des

véhicules dans ces rues par la limitation de la durée de stationnement;

favoriser les usagers de moyenne durée (clients, visiteurs de services et

d’habitants,…) dans certains secteurs où les activités de services et libérales

se mélangent avec des commerces et des zones plus habitées; étant donné que les

places sur voiries sont limitées, il faut restreindre l’utilisation des places

de stationnement pour les usagers de longue durée qui squattent les emplacements

pour toute la journée au dépend d’autres utilisateurs. Cette mise en place de

la politique implique d’offrir des alternatives à l’attention des usagers de

longue durée. Plusieurs alternatives sont envisageables, comme laisser sa

voiture à domicile ou à proximité d’un arrêt en transport en commun et venir via

ce mode (Parking-Relais P+R); rejoindre

les parkings en ouvrage en tentant d’obtenir une diminution des tarifs ».

représente une offre de parking abondante. A Lyon par exemple, dans les années 2000, il a été décidé de supprimer lʼensemble du stationnement sur les

berges du Rhône. Ça a été une décision

extrêmement difficile, les riverains, les usagers de ces parkings ont

beaucoup réagi mais les élus ont tenu bon et ont pris lʼoption de réduire de

manière substantielle la place de la voiture.

s’accompagne d’aucune réduction de l’offre de stationnement en ouvrage. Pire :

elle ne semble pas remettre en cause la volonté de construire de nouveaux

parkings en ouvrage prévus au centre-ville (Grand-Poste et Avroy) ».

dans lʼespace public

sʼagit aussi de la qualité du séjour dans lʼespace public. Parce que séjourner dans lʼespace public fait partie du déplacement. On a besoin dʼendroits

où on peut prendre quelques instants de repos, on peut échanger des idées. Ceci

vaut avant tout pour les personnes âgées,

des personnes accompagnées dʼenfants,

des personnes qui ont un handicap physique.

de la HEC vont plancher sur des solutions durables et concrètes à l’initiative

de Nathalie Crutzen, chaire Accenture-HEC en stratégie durable. Par équipes de

cinq, ils vont faire des propositions qui amélioreront la mobilité avec à la

clé peut-être une matérialisation de leur projet.

inadéquat à répondre aux problèmes de mobilité rencontrés à Liège, que ce soit

la saturation du tunnel de Cointe ou du « ring Nord » ou la persistance d’un

trafic de transit sur les quais de la Dérivation. Trop éloignée du

centre-ville, l’autoroute CHB échouera notamment à capter le trafic de fond-de-vallée.

En outre, CHB ne concerne pas les grands flux de transit passant par Liège

(principalement orientés sur un axe Est-Ouest) »

sur l’axe Liège-Fléron.

Wallon, avec l’octroi pendant 4 ans d’un subside annuel de 800 000 € que la

Ville complétera à hauteur de 30 %.