Sur les traces d’Edouard Wagener, cafetier au Rivage

Le 18 mars 1886 Edouard Wagener, président des

« Va-Nus-Pieds », la fédération liégeoise de l’Association

Internationale des Travailleurs, avait appelé à un grand meeting public en

commémoration du 15° anniversaire de la Commune de Paris, suivi d’une

manifestation place Saint Lambert. Ce meeting sera le point de départ de la

bourrasque sociale de 1886. A Herstal le bourgmestre apprend que la même nuit une dizaine d’individus‘s’étaient promenés à Wandre avec drapeau rouge et bonnet phrygien. Ils avaient

chanté la Marseillaise, traversé le pont de Herstal-Wandre et étaient venus

manifester devant le café de Wagener, au Rivage. Malgré les ordres donnés, le café était

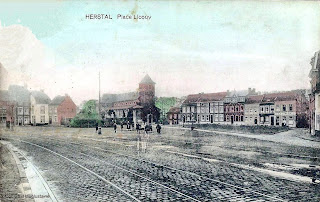

ouvert. Le bruit circulait qu’un meeting devait se tenir le soir place Licour.

Le commissaire de police en fit sortir ‘plusieurs

individus notoirement connus comme adeptes de Wagener. Ils furent conduits, sous escorte de police

et de pompiers, jusqu’au-delà du pont’. Le lendemain Wagener est arrêté; il

finira aux Assises.

La main tendue du ténor syndicaliste FGTB wandrien Gillon

Cette année 2021, à partir du 18 mars, des

commémorations sont organisées dans plusieurs villes, avec, entre autres, du 20

avril au 20 mai une exposition à l’espace Marexhe à Herstal (elle est du 18 mars au 18 avril au

PointCulture Bruxelles).

C’est dans ce cadre-là que je voudrais vous

proposer une petite balade dans les pas de cette dizaine d’individus qui, le 18

mars 1886, étaient venus manifester devant le café de Wagener. Je propose de la

commencer à l’œuvre monumentale

implantée à la sortie de l’autoroute à Wandre. En 2005, dix ans après sa mort, Maddy

Andrien a sculpté, dans un style figuratif très «premier degré», la main

tendue du ténor syndicaliste FGTB wandrien Robert Gillon, Il indique la FN où

il fit ses armes, littéralement et au figuré. Certains l’assimilaient au Che…

Il est vrai qu’il se disait intime de Castro et appréciait ses havanes. De

profil, la silhouette caricaturale de sa tête précède des troupes d’ouvriers

(métallos, on suppose). Il a démarré à la FGTB comme sectionnaire à la FN, en

1960. Puis il a été élu président des

métallos puis de la régionale de la FGTB.

Derrière la statue on voit le site de Chertal,

menacé en 2003 de fermeture par Arcelor; repêché par Mittal, jusqu’à la crise

économique de 2008, et puis mis sous cocon en vue d’un très hypothétique

redémarrage, jusqu’en 2019, …

Du premier au quatrième pont de Wandre

Le pont de Wandre qui a été témoin des

évènements de la nuit du 18 mars 1886 avait été inauguré deux ans avant, en

1884. Il a été dynamité en 1914. Rebelote pour le suivant en 1940. Et le

troisième a été remplacé pour le pont actuel, classé monument du patrimoine

historique majeur 6 ans après sa construction. Le concepteur René Greisch est

décédé en 2002 ; c’est son bureau qui a aussi conçu le pont de Millau :

deux kilomètres et demi au-dessus de la vallée du Tarn, en France.

Ce pont de Wandre est peut-être un monument,

mais ce n’est certainement pas un exemple à suivre pour la mobilité douce. Selon

le Plan Communal de Mobilité de 2006 « le Pont de Wandre est le seul ouvrage permettant de relier directement

Herstal à la rive droite de la Meuse. Il est donc un passage obligé pour les

cyclistes souhaitant traverser le fleuve et doit en ce sens leur permettre une

circulation en toute sécurité. Dans un premier temps, on pourrait partager

l’usage du trottoir sur le pont entre les piétons et les cyclistes; aménager

les bordures pour permettre aux cyclistes de

monter de façon confortable sur le trottoir partagé, voire aménager une

passerelle pour cyclistes accolée au pont (exemple du Pont Atlas à Liège) ».

Quatorze années plus tard, j’ai soulevé ce problème lors de l’enquête publique

sur la mise à double sens du boulevard Albert I. On m’a répondu que ce problème

est pour plus tard…

Nous prenons le trottoir à droite, qui descend

sur Intradel. Tout d’un coup, le trottoir s’arrête. Il faut marcher un peu sur

la route pour rejoindre le ‘beau’ Ravel qui contourne l’usine d’Intradel. Il y

a mieux comme vue, mais le passage sur le halage par où Intradel transborde les

ordures ménagères d’un peu partout est impossible.

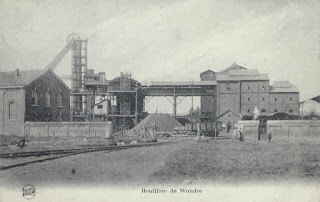

Wagener et ses mineurs

La base de Wagener était des mineurs. La

Fabrique Nationale ouvrira seulement 12 ans plus tard. D’un côté du pont il y avait la houillère de Wandre ; de

l’autre l’Espérance. Et au bout de notre balade, à Milsaucy, il y avait aussi

une ‘paire aux houilles’. La zone industrielle et commerciale le long du canal que

nous voyons aujourd’hui est construite sur l’ancien terril de ce charbonnage.

Pour ces mineurs, ce pont de 1884 était un fameux cadeau. Avant cela, il y

avait là un passeur d’eau qui faisait le difficile, et augmentait ses prix, pour

les mineurs qui devaient traverser la Meuse (et le canal) très tôt ou très

tard, après une journée harassante.

Ceci dit, Wandre était relié à Herstal aussi en

sous-sol, depuis que l’Espérance avait repris une partie de la concession de

Wandre. Et il y avait même un transporteur aérien, entre le site d’Abhooz de

Basse Campagne et la gare de Cheratte.

Wagener n’a pas eu une carrière aussi lisse

que Gillon. Il avait été sous-officier, grâce à « une grande facilité de conception et d’élocution ».

Apparemment ces qualités étaient peu appréciées par l’armée : il avait été

ramené au rang de sergent, puis dégradé. Il avait monté à Liège une affaire de

galvanoplastie, puis travaillé à la Fonderie des canons. Il avait été négociant

et commissionnaire, avant de s’établir au Rivage comme fabricant de chaises et

cabaretier. Des gagne-pain qui lui permettaient de déployer son militantisme.

Les mines ne sont plus là. Mais on n’a jamais

eu autant de charbon que maintenant, avec le port charbonnier. Quant aux

métallos de Gillon, il reste encore un millier d’armuriers. Mais les

spratcheurs de tôle de Chertal sont aussi dans les décors de l’histoire.

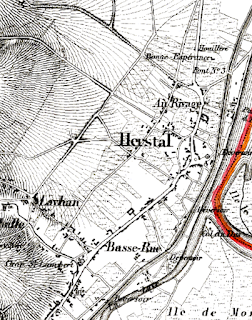

Le quartier du Rivage, port de Herstal sur la basse Meuse

Le café de Wagener était au Rivage. Sur les

anciennes cartes, au Rivage, c’est tout le quartier qui allait de Milsaucy à la

rue Chera. Nous suivrons notre historien local André Collart, pour qui le quartier

ou hameau s’étendait depuis l’ancien pont n°4 jusqu’à hauteur du charbonnage de

Bonne Espérance.

Jusqu’en 1850 et le canal, le rivage était le

port de Herstal sur la basse Meuse, Coronmeuse restant le port de la Meuse supérieure.

De nombreux bateaux amenaient des pierres de taille, des bois de construction,

des bois pour charbonnages, de la chaux, des vins, des huiles, des perches à

houblons, etc.,etc. Ils emportant en retour des houblons, des houilles et

charbon de nos fosses. C’est là que touchaient les barques de Maestricht et les

nefs marchandes de passage. La rive n’était pas aménagée pour permettre

l’accostage à quai, càd à un mur d’eau bien établi en pierre de taille. Il ne

se trouvait là qu’un talus mal entretenu d’un abord tout à fait primitif, à

certain endroit taillé dans la roche. Ainsi les barques étaient-elles souvent

tenues, surtout pendant les périodes de sécheresse, de s’ancrer au milieu du

fleuve. Des allèges amenaient alors du rivage – ou inversement- les divers

chargements.

Au XVIIIième siècle l’importance du rivage

était telle que l’on devait établir une distinction entre le Rivage d’en haut

(vers la Roche et la Trappe) et le Rivage d’en bas (vers le passage d’eau et

jusqu’au Jonckay). Le Logis, quelque peu en aval du pont, était une auberge

très fréquentée par le monde du batelage. On y logeait ‘à pied et à cheval’ et

sa grande salle du rez-de-chaussée abritait souvent bon nombre de naiveurs et

de ch’volls ou loueurs de chevaux ainsi que des haleurs et des haleuses, gens

faisant profession de haler les bateaux. L’établissement possédait de vastes

écuries et les naiveurs pouvaient y trouver des chevaux de louage.

Le décor du café de Wagener

Avec le canal, vers 1850, le Rivage fut séparé

de l’agglomération. On y avait accès par la rue de la Chéra, la rue du Prince,

la ruelle Chefneux, la rue Graway, la ruelle Dosquet, la ruelle Fagard, la rue

de la Trappe, la rue Léonard Jehotte, une ruelle dépendant de la rue de la

Roche.

L’appellation ‘Rivage’ se déporte sur les

rives et les écluses du canal. Le quartier reste bien vivant, avec l’amarrage

des bateaux-mouche et des cafés qui fournissaient toutes sortes de services

pendant les éclusages.

En 1838 le charbonnage de Bonne-Espérance qui

venait de s’établir à La Chéra avait installé sur la Meuse en Rivage deux

bascules pour le déversement de ses charbons dans les bateaux. Avec le canal,

le charbonnage installe un port de chargement mais installe un pont tournant

privé avec chemin de fer à voie étroite permettant à ses trains de wagonnets

d’accéder aux bascules. Ces bascules furent supprimées en 1870 et en 1890.

En 1884 s’ajoute le double pont au-dessus de ce canal. Le passage d’eau –à câble noyé – était

toujours là, reporté à quelques 100 mètres en aval, avec une voie d’accès pour

charrettes. Ensuite le passage d’eau fut

muni d’un bac (une bâche) pour le passage des véhicules et renforcé d’un câble

aérien.

Le décor du café de Wagener, c’est ça.

Vers 1930 une autre partie du quartier du

Rivage disparaît avec le creusement du

canal Albert, y compris probablement le café de notre tribun. Ceci dit, le

quartier a des beaux restes qui justifient largement une balade. La rue Chéra

va néanmoins disparaître bientôt pour la construction d’une bretelle pour le pont, qui doit permettre au trafic

venant du pont de reprendre le boulevard urbain qui sera mis en double sens. On

espère ainsi décharger la rue Crucifix qui sera réservé à la desserte locale.

Une fresque sur la culée du pont de Wandre ?

En-dessous de la culée du troisième pont de

Wandre un bunker, vestige du ‘système des

Régions Fortifiées Permanentes’ (PFL) de l’entre-deux-guerres. En 1927 une

commission décide de re-fortifier la Meuse et le futur canal, pour obliger

l’ennemi à passer par la Hollande. En 1940, il est effectivement passé par

Eben-Emael qui d’ailleurs n’a pas tiré un coup de canon. Mais la PFL n’avait

même plus ses mitrailleuses, installées, lors du creusement du canal, dans

toutes les culées des nouveaux ponts (comme celui de Wandre). En 1939 la

Défense Nationale se rendit compte que le IIIe Corps d’Armée, occupant la PFL,

ne disposait ni d’effectifs suffisamment nombreux, ni d’assez de mitrailleuses

pour garnir cette ligne de front de 179 abris se développant sur 60 Km. On

décide alors de ne pas l’occuper.

L’entrée de l’abri n’est évidemment pas par le

chemin de halage: elle exposerait les occupants aux coups de l’ennemi. Elle se

trouve dans le mur de soutènement de la rue du Prince. Alors, l’abri pourrait

peut-être servir de passage aux cyclistes et piétons, pour rejoindre le

centre-ville depuis le Ravel ? Je rêve aussi de réaliser une peinture murale sur

cette culée, en évoquant Wagener, le quartier du Rivage disparu, et les

silhouettes de la statue de Gillon en bas du nouveau pont de Wandre.

Place Licour

L’école technique provinciale que nous voyons sur notre droite est à

l’emplacement de la brasserie Nève-Delame démolie en 1921. Peut-être là où

Wagener allait chercher ses fûts de bière …

Nous ne saurions plus prendre la petite rue de

la Trappe qui remontait en pente raide vers la Licourt. Déjà en 1850 les eaux

du canal ont recouvert une grande partie de l’ancien cimetière. Quant à la

morgue par contre, l’administration communale protestait contre « le

désagrément de recevoir – et les frais pour l’inhumation- des nombreux cadavres

retirés des eaux de la Meuse et du canal : « Notre position nous

cause le plus grand nombre de cadavres des malheureux qui tombent dans les eaux

par accident ou s’y jettent volontairement. C’est ainsi que du 1er

janvier au 31 août 1852 17 cadavres ont et retirés de la Meuse et du canal,

dont 13 sont restés inconnus (rapport communal de 1853).

Nous traversons la place pour prendre la

ruelle du Vieux Moulin, le neuvième alimenté par le Rieu des Mollins ou le Rida.

Nous longeons le Boulevard Albert Ier

par la bande de trafic local pour déboucher dans la rue de la Roche. Le pont

tournant N°3 se trouvait en face de la rue des Gris (aujourd’hui le rue R. Heintz : le pont n°4, était un pont-levis

en tête d’écluse).

Nous voilà au bout du hameau du Rivage. Quelque

part, probablement près d’une de ces deux écluses, le café de Wagener. Ce

n’était pas le café « Aux Quinze » qui faisait face au pont n°3 :

il logeait en 1869 la local du parti des bleus, d’obédience libérale, opposé à

d’autres libéraux, les rouges, qui administrait la commune. Ne vous fiez jamais

aux couleurs : ces bleus et rouges sont deux fractions rivales que l’on

retrouve encore aujourd’hui partout en Basse Meuse. Ces ‘rouges’ perdront après 1886 la majorité au Parti Ouvrier Belge.

Retour par le Ravel

Nous rejoignons notre point de départ par le

Ravel-Canal. Pour cela il faut traverser une nouvelle fois le boulevard urbain,

cette demie autoroute qui sera bientôt à deux sens tout le long, avec la réouverture

de la bretelle d’accès de l’échangeur n°35 vers Aix-la-Chapelle. Les experts du

Plan Communal de Mobilité Herstal ont mesuré en 2009 sur les boulevards 10.000 voitures/jour

dans chaque sens. Le PCM préconisait de profiter du réaménagement des

boulevards « pour y sécuriser les

traversées et relier Herstal-centre au RAVeL Les rond-point à la plupart des

carrefours avec les pénétrantes dans Herstal doivent présenter une branche au

gabarit cycliste vers le bord du canal.». Rien de nouveau sous le

soleil ? L’ancien canal était « bordé

de superbes ormes opulents qui invitaient aussi bien à la promenade pédestre

qu’aux randonnées cyclistes. Dès sa construction, 3420 ormes furent plantés le

long des berges, tandis qu’une deuxième plantation de 3950 arbres s’effectua

encore en 1853. De plus, une vois cyclable et un chemin de halage suivaient

fidèlement tout son tracé ».

Le long du canal nous avons l’île Monsin, Trilogiport

avant la lettre. On ne verra plus passer sur la ‘route du feu’, ou plutôt la route de la

fonte, les wagons thermos de l’Espérance-Longdoz qui amenaient la fonte des haut-fourneaux de Seraing vers se nouvelle aciérie et train à larges construite en 1963. Il y aura peut-être des trains chinois de la route de la soie du 21ième

siècle…

Le trou des chiens

A hauteur de l’église, en-dessous du boulevard

(et de l’ancien canal), à l’extrémité sud-est du cimetière, se trouvait la

partie réservée à l’inhumation des gens décédés en dehors du culte catholique.

Selon Pierre Baré, « les fanatiques

et les intolérants désignaient cette partie non bénite trou des chiens ou

encore coin maudit ou coin des réprouvés. Elle était séparé de la partie bénite

par un fossé, et restait tout à fait négligé : on y laissait croître

librement hauts herbages et orties. Bien que la loi du 23 prairial de l’an XIII

eut interdit dans les cimetières toute division non justifiée par l’existence

dans une ville de plusieurs cultes reconnus, le trou des chiens persista à

Herstal jusqu’environ 1880 ».

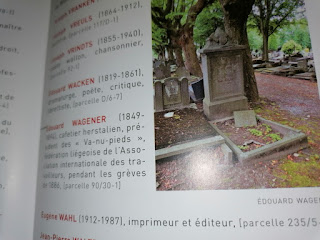

Notre cafetier Wagener n’a pas été enterré là.

J’ai retrouvé sa tombe dans le livre « dernier

domicile connu » : la parcelle 90/30-1 à Robermont. L’un de ces

jours, je vais le saluer là. Quant à retrouver une photo, il faudra fouiller

les archives de la justice: Wagener reçut d’abord six mois de prison pour bris

de clôture, et la Cour d’assises le condamna ultérieurement à cinq ans de

réclusion pour excitation au pillage. Pour lui, la règle « non bis in idem » ne

comptait pas… On peut néanmoins se faire une idée via cette description dans le

Bulletin de notre musée : il était « de petite taille et de corpulence

assez forte, avec sa grande barbe blond-châtain et coiffé d’un grand chapeau

mou à larges bords retombant sur ses yeux, muni de son drapeau rouge ».

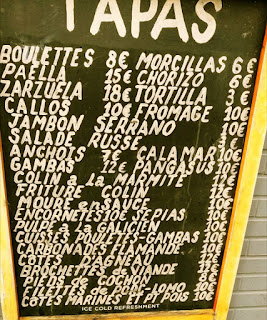

Et si nous n’avons pas retrouvé son café, il y

a au 12ième de ligne le Camaron. Le patron José Cruz – fraichement pensionné – a pris en 2015 la

tête de la révolte des cafetiers de Herstal contre un autre couvre-feu pour les

cafés. Le nom du café réfère à Camarón de la Isla, chanteur de flamenco. En

1992,

100.000 de personnes assistent à son enterrement. En 2006, la Poste espagnole lui a consacré un

timbre commémoratif. Ecoutez-moi

ceci https://www.youtube.com/watch?v=1LO0ac6ynGs

Sources

Voir aussi mon blog sur la deuxième partie de la balade:

du Rivage à l’expo ‘Vive la Commune’ à l’Espace Hayeneux

https://hachhachhh.blogspot.com/2021/04/dans-les-pas-deduard-wagener-cafetier.htmlPierre Baré Herstal en cartes postales tI

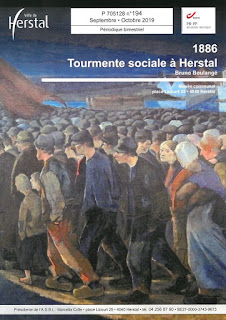

Le

BULLETIN N° 194 DES AMIS DU MUSEE HERSTALIEN fait le récit de la

tourmente de 1886 à Herstal. Ce texte est basé – entre autres – sur le rapport

du bourgmestre de Herstal « sur les grèves du mois de mai dernier présenté en

séance publique du Conseil Communal de Herstal du 3 mai 1886 », déjà repris

dans le N°24 du « Musée Herstalien », ainsi que sur un livre de 1969 de René

Van Santbergen, « Une bourrasque sociale Liège 1886 ».

deux publications, Le Herstalien Wagener, cafetier au Rivage à Herstal, http://hachhachhh.blogspot.com/2012/05/un-herstalien-edouard-wagener-au-cur-de.html

http://hachhachhh.blogspot.com/2013/11/la-revolte-de-1886-herstal.html

avec extraits du‘Rapport au Conseil Communal’

du bourgmestre libéral d’alors Hypolite Grégoire (1882 – 1895). Une

antenne herstalienne du Parti ouvrier belge (POB), fut fondée le 8 juin 1886.

Il faudra néanmoins attendre 1896 pour avoir comme échevin ff. Bourgmestre un

des fondateurs de cette section herstalienne du POB.

Compte rendu très complet des Assises dans La

Meuse 11 août 1886 https://anarchiv.wordpress.com/2019/05/25/wagener-et-rutters-emeutiers-anarchistes-de-liege-aux-assises-9-aout-1886/

et

« La Commune de Paris a 140 ans, elle n’est

pas morte !? » par Micheline Zanatta, Présidente de l’IHOES Analyse n°80 – 12

octobre 2011 http://www.ihoes.be/PDF/Analyse_80_Commune_de_Paris.pdf

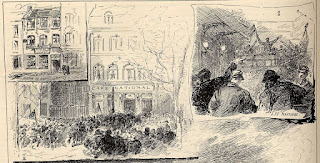

balade de la Place Saint Lambert au « Café

national » place Delcour, dans les pas des manifestants du 18 mars 1886.

https://hachhachhh.blogspot.com/2021/03/de-la-place-saint-lambert-au-cafe.html

https://www.facebook.com/Vive-la-Commune-Vive-la-Sociale-104025354991849/

https://unionisme.be/VAN_KALKEN_Les_emeutes_de_1886.htm

« Commotions populaires en Belgique (1834-1902) », par F. VAN KALKEN

(Bruxelles, 1936)

En mars 2016

Jonathan Lefèvre publie dans ‘Solidaire’ un article « 1886, première

grande révolte ouvrière en Belgique ». https://www.solidaire.org/articles/1886-premiere-grande-revolte-ouvriere-en-belgique

https://www.facebook.com/Vive-la-Commune-Vive-la-Sociale-104025354991849/

https://www.solidaire.org/articles/livre-la-commune-par-louise-michel

Extrait: En 1871, la Commune de Paris, véritable insurrection populaire, prend

le pouvoir dans la capitale française, il s’agit d’une des plus radicales et

abouties expériences révolutionnaires du 19e siècle. L’événement a notamment

beaucoup intéressé Karl Marx, qui a écrit à ce sujet La guerre civile en

France.