La famille Soler : my taylor is rich ?

de la Boverie est notre Picasso (la famille Soler), réalisée en 1903. A l’époque Picasso et un groupe d’artistes se rencontraient régulièrement au

café Els 4Gats, point de chute aussi de Benet Soler i Vidal (1874-1945), un

tailleur avec une certaine fortune qui faisait le mécène, à son niveau. La

légende dit que Picasso aurait payé un costume avec un portrait de la famille

Soler. Il y a eu en effet un peu de ça : il y a un dessin montrant Soler

en tenue de cavalier. Mais le tryptique Soler fut probablement une commande. En

fait, il s’agit de trois portraits :

la famille et les époux Soler.

deux portraits de Monsieur et Madame Soler au marchand d’art Kahnweiler, qui vend ensuite

Mme Soler au marchand Thannhauser de Munich, et Monsieur Soler au russe Sergei

Shchukin. Quant au pique-nique de la famille, c’est le même Kahnweiler qui cherche

à acheter ce tableau au marchand catalan Josep Dalmau, qui les avait en dépôt, pour

500 francs. Dans une lettre datée du 13 mars 1948, Kahnweiler écrit au

conservateur du musée des Beaux-Arts de Liège, Jacques Ochs : « C’est bien en paiement de ses factures que

Picasso avait donné non seulement ce tableau mais aussi deux autres, un

portrait de la femme de Soler et le sien propre (Soler). C’est moi qui lui ai

acheté ces trois toiles, en 1910. J’ai revendu la Famille Soler en 1913 pour 18

750 francs d’alors ». Si Soler était un mécène, c’est en

amateur : le marchand d’art Kahnweiler empoche…

famille au pique-nique, Kahweiler le vend en 1913 au musée de Cologne dont le

Dr Hagelstange était le directeur. Les nazis le sortent vingt ans plus tard de

la collection et le mettent en 1939 dans une vente d’art ‘dégénéré’. C’est là

qu’il est acheté par Liège. Le marchand d’art Rosenberg (qui avait sa salle de vente rue La Béotie, d’où le titre de l’expo de

2017 à la Boverie) fit campagne contre la vente de Lucerne de 1939 car

l’argent rassemblé retomberait sous forme de bombes.

étaient sensibles à cet argument. Dans Souvenir d’un ancien Belge, Bosmant – à

la base de l’achat – explique que le Collège des Bourgmestre et Echevins de la

Ville de Liège l’envoie à Lucerne afin, «de

délimiter autant que faire se pouvait, les secteurs d’intérêt de chacun, de

modérer ainsi les enchères, et dès lors d’alimenter le moins possible, en

devises étrangères, le trésor nazi, dont la proche utilisation faisait peu de

doute».

beaucoup d’autres questions !

Le Déjeuner sur l’Herbe…

Déclinaisons

spécialiste en iconographie, a

analysé la Famille Soler. Sous un angle purement

iconographique, cette oeuvre de la période bleue fait preuve d’un classicisme

flagrant. Il y a un parallélisme évident entre la Famille Soler et le Déjeuner

sur l’herbe de Manet. Ou

le concert champêtre de Giorgione ou du Titien ?

de Manet.

(d’après Edouard Manet).

Déjeuner sur l’herbe ?

l’herbe n’était pas présente sur la toile d’origine et a d’ailleurs été

surpeint par Picasso même sur l’œuvre définitive.

Sebastia Junyer Vidal, un bon ami de Picasso qui l’accompagnera d’ailleurs

quelques années plus tard à Paris.

versions. Picasso n’aurait pas eu le temps

de peindre le fond ; c’est son ami qui aurait peint une clairière. Une

autre version – à mon avis plus improbable – est que Soler n’aurait pas été

satisfait de la version originale de Picasso et aurait demande à Sebastià

Junyer i Vida de couvrir ce bleu par un fond de sous-bois.

lorsqu’en 1912 l’œuvre arrive dans les mains de Daniel-Henry Kahnweiler, qui

avait depuis 1910 un contrat en exclusivité avec Picasso, celui-ci exige de repeindre ce fond en bleu-vert uni. Une

variante est que Picasso aurait tenté d’abord de peindre un fond dans sa

manière d’alors, c’est-à-dire cubiste, selon

certains perceptible par transparence à certains endroits, voire sur des

radiographies réalisées par Frédéric Snaps. Ayant constaté l’impossibilité de

fondre son nouveau style avec l’ancien, il aurait fini par peindre l’actuel

fond bleu monochrome et uni.

improbable, et même un peu réducteur par rapport à Picasso, qu’on essaye ici,

dans cette hypothèse, d’enfermer dans le carcan de sa période bleu, cubiste

etc. Comme si son œuvre n’est pas une continuelle recherche.

particulière, la transparence accrue. Une monochromie que d’autres artistes

développent à cette époque, comme Kasimir Malevitch en 1918, avec son célèbre toile carré blanc sur fond blanc., Les paris sont donc ouverts sur ce qu’il y a

en-dessous…

Le tryptique de la famille Soler

acheté trois tableaux. On pourrait parler d’un triptyque, avec à côté de la

famille un portrait de Madame et de Monsieur Soler, si ce n’est que les deux

volets extérieurs ne pouvaient se

refermer.

Notre marchand vend les trois tableaux séparément, pour faire monter le

prix de vente. C’est dans sa galerie de la rue

Vignon, qu’Alfred Hagelstang, directeur du musée Wallraf-Richartz de Cologne, découvre la toile, en 1914. C’est le coup de foudre : Hagelstang vend un Van Gogh pour financer la

toile de Picasso.

celui-ci range le Picasso dans les réserves du musée, avec des Gauguin,

Van Gogh et Kokoschka (en 1945 les Alliés

destituent Förster, mais en 1957, de

Cologne le rétablira).

Un peu plus tard Adolf Ziegler, président du

Un peu plus tard Adolf Ziegler, président duReichskammer der Bildenden Künste, y confisque 45 peintures et 143 dessins

ainsi que près de 300 gravures en tant qu ‘«art dégénéré», après une visite au

musée. C’est probablement moins la peinture que son créateur qui l’a mis sur

cette liste: la famille Soler était assez figuratif, mais Picasso venait de

terminer son Guernica, pour le pavillon espagnol de l’exposition universelle à

Paris.

Schönhausen, à la périphérie de Berlin, où il est repris dans l’inventaire sous

le numéro EK [Ent -artete Kunst] 15747.

Propaganda demande au marchand d’art suisse

Theodor Fischer d’organiser une vente internationale. 124 œuvres d’art

confisquées sont vendus aux enchères au Grand Hôtel National de Lucerne. Le

Picasso avait le numéro de catalogue 114. Une délégation de Liège, dirigé par Bosmant,

fondateur du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, l’achètera.

Un achat contesté

le cubisme, dadaïsme, expressionnisme, futurisme, impressionnisme, abstrait,

surréalisme. Lors de la vente de Lucerne, le 30 juin 1939, 126 œuvres sont

mises aux enchères et 9 d’entre elles sont acquises par la ville de Liège.

Lucerne afin « de modérer les

enchères, et dès lors d’alimenter le moins possible le trésor nazi». Les

motivations de Bosmant sont sincères : il était co-fondateur, à Liège, du

Comité de Vigilance des Intellectuels antifascistes (CVIA) et de la Ligue

contre le Racisme et l’Antisémitisme. Résistant, membre fondateur du Front de l’Indépendance, il sera arrêté le 22 juin 1941 et envoyé à la citadelle de

Huy. Libéré quelques semaines plus tard, il rejoint les rangs des Milices

patriotiques et sera reconnu, après la Libération, comme résistant armé.

Plusieurs Etats s’étaient accordés autour d’une liste de tableaux dans l’idée

de ne pas renchérir les uns sur les autres. L’Etat belge, via la Commission

d’Achat des Beaux-Arts, disposant d’un capital de 100 000

francs belges se prononça sur six œuvres pour les musées d’Anvers et deBruxelles: (Georg Brandes de Lovis Corinth, Portrait de Walter Mehring de Georges Grosz, Hommes à

table de Karl

Hofer, L’hypnotiseur ou

Portrait de l’acteur

Ernst Reinhold d’Oscar Kokoschka, Jardin de fleurs d’Emil

Nolde et Jeune fille assise de Jules Pascin).

à y intéresser l’échevin libéral Auguste Buisseret qui, quant à lui, convainc un

groupe de mécènes, les Amis des Musées liégeois, avec le baron Paul de Launoit,

directeur à la banque de Bruxelles et de la Société Ougrée-Marihaye, et de

Louis Lepage, directeur de l’Azote.

La délégation

liégeoise parvint à réunir 5 millions de francs et à définir une liste de 10

tableaux. Liège contribue pour 35%, l’Etat à hauteur de 30% ; les mécènes

assument les 35% restants et avancent la totalité des sommes nécessaires. La

délégation liégeoise en Suisse est composée d’Auguste Buisseret, de Jacques Ochs,

directeur de l’Académie et conservateur du Musée des Beaux-Arts, d’Olympe

Gilbart, conseiller communal libéral et professeur d’histoire de l’art à

l’Université, et d’Eugène Beaudouin, chef de division à l’administration

communale et directeur du Service d’Aide aux Artistes. Ils sont accompagnés

d’Emmanuel Fischer, directeur du Contentieux à l’Azote, représentant des

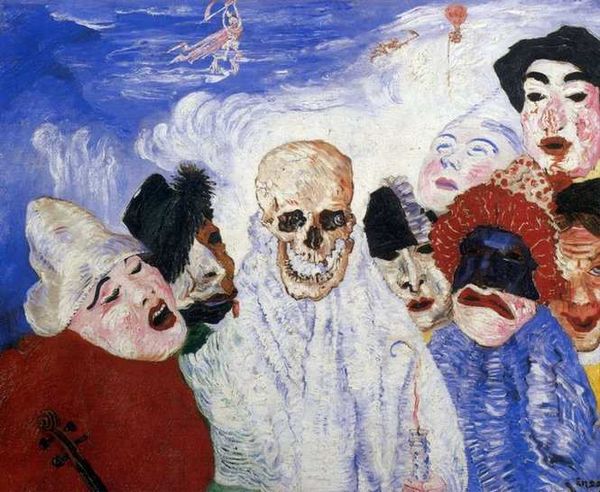

mécènes et responsable des sommes avancées. Neuf tableaux sont acquis pour 126.040 francs suisses, soit 834 952 francs belges : La Mort et les Masques de

James Ensor (1897), Le sorcier d’Hiva-Oa ou Le Marquisien à la cape rouge de

Paul Gauguin (1902), La famille Soler de Pablo Picasso (1903), Le cavalier sur

la plage de Max Liebermann (1904), Les chevaux bleus ou Chevaux au pâturage de

Franz Marc (1910), La maison bleue de Marc Chagall (1920), Le déjeuner de Jules

Pascin (1923), Portrait de jeune fille de Marie Laurencin (1924) et Monte-Carlo

d’Oskar Kokoschka (1925).

pas l’unanimité sur cette mission. Un

certain Léon Philippart parle dans une brochure « Réflexions à propos des tableaux (dits de Lucerne) et des critiques

d’art » d’une « peinture dite,

si justement, dégénérée, abracadabrante », et exigeait dans une lettre

ouverte à la Commission d’art de Liège « que

l’on favorise tous nos bons peintres«. Le 15 septembre 1939 il écrivait

dans ‘Action Wallonne‘ que les

tableau de Luzerne étaient »une insulte au

bon goût«.

avait appelé »nos refugiés illustres«

à qui le musée liégeois offrait un nouveau havre, se retrouvent mais en mai

1940 aux Musées royaux des Beaux-Arts où ils sont exposés sous le titre « Les chefs-d’œuvre du Musée de Liège ».

Une expo en hommage à la résistance La

peinture française de David à Picasso’

|

| Goebbels visitant l’expo ‘art dégénéré’ |

En juin 1946, Jules Bosmant organise un Salon de la libération avec

l’expo ‘La peinture française de David à

Picasso’, comme hommage à la résistance liégeoise

bord de la faillite, et le conseiller socialiste Hector Magotte propose de

vendre le Picasso, qui selon lui pourrait rapporter un milliard de francs, 25 millions

d‘Euro. Pour le critique d’art Harald Szeemann, curateur depuis 1961 de la Kunsthalle de

Berne, cela est impossible, « parce

que la Ville n’a pas acheté elle-même les œuvres, mais elles ont été achetées

grâce à des mécènes privés lors de la fameuse vente à Lucerne ». L’idée

d’une vente est abandonnée quand en 1990 la Ville sort de ses difficultés

financières.

Liège sont les invités d’honneur de la BRAFA, avec les chefs d’œuvres de Lucerne,

un mécénat de la société Galère BAM, entreprise générale du pharaonique

chantier du Grand Curtius, vaisseau amiral des musées liégeois, inauguré en

mars 2009. Ce stand devait préfigurer

une grande exposition « Les Poubelles du

Reich » qui devrait lancer le nouveau Centre International d’Art et de

Culture résultant de la transformation du MAMAC, à la Boverie.

lieu, mais

réunit une partie des oeuvres vendues à Lucerne (les 15 tableaux

présents en Belgique ainsi que 11 tableaux issus de prestigieuses collections

privées ou publiques), couplée à une ‘exposition « Les Achats de Paris » au BAL, et une exposition « Artistes dégénérés » de la Galerie

Wittert.

Et en 2016-2017 une exposition à la Boverie se base sur le livre ‘21 rue

La Boétie’ d’Anne Sinclair, sur le parcours de son grand-père, Paul

Rosenberg (1881-1959), l’un des grands marchands d’art de la première moitié du

siècle passé. Paul Rosenberg, juif, avait été déchu de la nationalité française par le régime

de Vichy et spolié d’un grand nombre de tableaux par les nazis, dont certains

réapparaîtront quelques décennies plus tard. Une salle était consacrée à l’ «

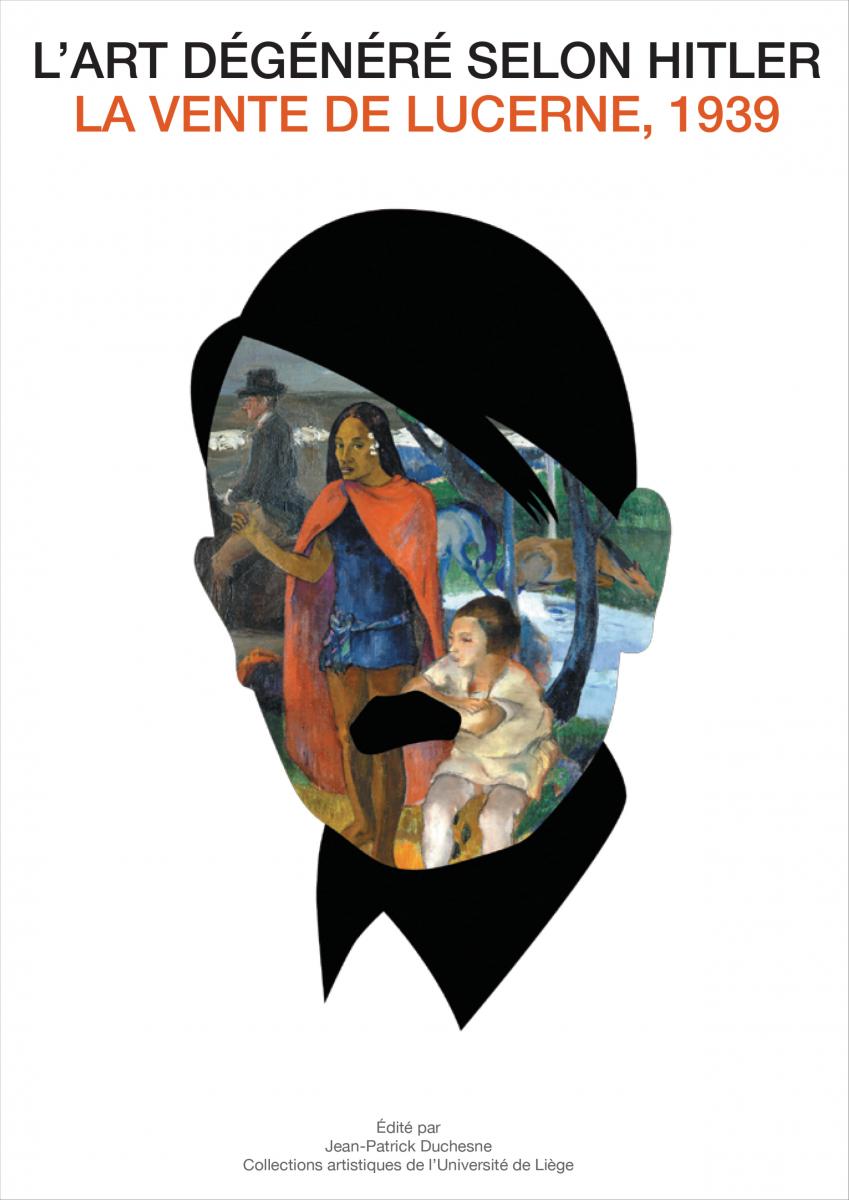

art dégénéré », qui rappelle l’exposition organisée par l’Université de Liège à

la Cité Miroir, intitulée « L’art dégénéré selon Hitler ». L’exposition confrontait

aussi les tableaux dits d’ « art dégénéré » à des œuvres encensées par les

nazis. La Famille Soler1 de Picasso est par exemple comparée à la

Bergbauernfamilie de Rudolf Otto qui représente une famille de paysans

tranquilles réunis autour d’un repas dont le réalisme tranche avec l’étrangeté

des visages et l’arrière-plan abstrait du tableau de Picasso.

Madame Soler et l’art spolié

actuellement à la Neue Pinakothek, à Munich, mais

en janvier 2019 le musée se demande encore si elle pourra garder le tableau

qui fait l’objet d’une procédure ‘artspolié’.

dans la mesure où ça montre jusqu’où on pousse aujourd’hui le principe d’art

spolié, défini lors de la Conférence deWashington en décembre 1998, sur les œuvres d’art confisquées par les nazis. Une

déclaration y est signée par 44 États concernant la restitution de ces œuvres

d’art.

banque Mendelssohn & Co., créée en 1795, une des cinq plus grandes banques

privées en Allemagne. Lors de la campagne d’aryanisation en 1933, notre

banquier juif fut renvoyé de l’Association centrale des banques allemands et du

conseil d’administration des assurances du Reich. Pour éviter l’aryanisation,

il avait dû accepter une absorption par la Deutsche Bank. Ce qui avait fait

chuter la valeur de sa participation et ses

revenus de 86%.

avait été obligé à vendre sa collection d’art à un prix bradé, sous la pression

des nazis. La preuve avancée par les héritiers:

avant l’accession des nazis au pouvoir, le collectionneur n’avait jamais vendu

d’objets importants de ses 50 chefs-d’œuvre. Cet argument ne pèse pas très

lourd. Certes, en faisant baisser la valeur de son principal actif, les nazis

l’ont contraint à rechercher des liquidités auprès de sources alternatives,

comme sa collection d’art. Entre septembre 1933 et février 1934,

Mendelssohn-Bartholdy avait dû vendre 16 de ces œuvres, dont Madame Soler.

value’. Il n’a pas réussi dans ces conditions à obtenir un prix juste.On

est ici à la limite de la notion de Raubkunst.

d’arguments très forts. Ce n’est pas la première bataille juridique de ce type

qu’ils ont lancée. En 2008, ils avaient exigé le retour de

deux autres Picassos,

« Garçon menant un cheval » du MoMa, et « Le

Moulin de la Galette » au

Guggenheim. Le procès s’est terminé par un paiement à l’amiable de 5

millions de dollars, malgré le jugement de la Cour du district de New York que même s’il avait à partir de 1934 dû vendre

via le marchand d’art Alfred Flechtheim, en octobre de cette même année il

avait pu organiser un prêt de cinq peintures de Picasso à une exposition à la

Galeria Müller de Buenos Aires, via les Galeries Thannhauser. Au retour, le

même Thannhauser, basé à Bâle à l’époque, avait pu se charger de la vente de

ses cinq Picassos en Suisse.

paiement par Thannhauser à lui ou à ses héritiers. La Bavière avait acheté

« Madame Soler » à la

Thannhauser Gallery de New York en 1964, pour sa Pinakothek, pour la coquette somme d’1,2 million de

deutschemarks.

affirment que lors de cet achat la Pinacothèque a délibérément caché son

origine et n’avait pas soumis cet achat à la Commission Limbach, instauré par

le gouvernement allemand pour régler les litiges concernant le Raubkunst des

nazis.

Le Guggenheim a évidemment fait des

recherches aussi et est remonté au premier testament de Paul, de 1910. Paul

lègue à son épouse de l’époque, Charlotte (née Reichenheim, devenue comtesse

Wesdehlen, 1877-1946) les biens du ménage acquis au cours de leur mariage, tels

que meubles et objets d’art. Paul et Charlotte divorcent et, en 1927, Paul

épouse Elsa (née von Lavergne-Peguilhen, devenue comtesse von Kesselstatt,

1899-1986). En février 1935, un peu avant sa mort, Paul signa un testament similaire

à celui de 1910 selon lequel les œuvres d’art revenaient à son épouse.

Immédiatement après ses funérailles, sa veuve Elsa, ses quatre soeurs et trois

de leurs maris signent tous un protocole légal affirmant la validité du contrat

d’héritage. Aucune des quatre sœurs de Paul n’a jamais contesté qu’Elsa était la

propriétaire légitime de la collection ou invoqué que le contrat de succession

avait servi à éviter une éventuelle confiscation par les nazis.

Les cinq Picasso ont été enregistrés chez les

Galeries Thannhauser le 31 août 1935, avec l’indication qu’ils étaient déjà en

possession de la succursale de la galerie à Berlin. Ainsi, les Galeries

Thannhauser ont acquis les cinq tableaux entre juillet 1934 et août 1935. Les

prix d’achat ne sont pas connus. Elsa, qui a vécu jusqu’en 1986, n’a jamais

présenté de demande d’indemnisation ni de restitution, ni aucune des sœurs de

Paul ou leurs enfants.

Monsieur Soler à l’Ermitage

Monsieur Soler est acheté par le collectionneur russe Sergei Chtchoukine dont la collection est nationalisée en 1918 et se retrouve au Premier Musée de

la Nouvelle Peinture Occidentale, Moscou, qui devient en 1923 le Musée de l’Art Occidental Moderne. Le tableau

entre à l’Ermitage à Saint Pétersbourg en 1930. Certains diront qu’une

nationalisation est aussi une forme d’art spolié. Perso je trouve que ce n’est

pas la même chose qu’une vente forcée de

quelqu’un qui a le choix entre Auschwitz ou l’exil….

réunir les trois tableaux ?

Biblio

Papers relating to « entartete Kunst, » 1939-1948.Musée des beaux-arts

de Liège.

achats de Lucerne, dans Le syndrome Picasso, Liège, 1990

» par Pierre Henrion, Liège, 1998.

Cité miroir : l’art dégénéré