Balade du comité des patients de la maison médicale de la rue Maghin dans leur quartier

Le quartier Saint Léonard: pauvre ; ou des richesses

insoupçonnées ?

maison médicale de la rue Maghin dans leur quartier. Selon

l’INS, la population de Saint-Léonard s’élevait en 2001 à 10.000 habitants soit

un peu plus de 5 % de la population totale de la Ville de Liège. La densité

était de 5.000 hab/km². 5 250 ménages

pour une taille moyenne ne dépassant pas

les 1,83 personnes. Les actifs sont au nombre de 3 600 soit 5 % de la

population active totale de la Ville de Liège. Le taux de chômage dépasse les

35 %. Enfin, le revenu annuel moyen par déclaration est à peine supérieur à 18

000 euros soit une valeur plus de 3 000 euros inférieure à une moyenne

communale déjà faible (Ville de Liège : Etude sur le développement économique du territoire communalliégeois mai 2005). A première vue, un quartier pauvre. J’espère les faire

découvrir des richesses insoupçonnées et des potentialités énormes. Je

n’invente pas l’eau chaude : la ville de Liège a aussi un déplianttouristique. Mais moi je pense plutôt à la richesse de sa

vie associative…

Le Faubourg

Saint-Léonard en dehors des murs de la cité.

en dehors des murs de la cité. Seules deux portes dans les fortifications donnent accès à la cité : la porte Saint-Léonard et la porte

Vivegnis, qui donnent sur la rue Saint Léonard et la rue Vivegnis qui existent respectivement depuis le 9ème et le 12ème siècle, comme voie de communication le long de la Meuse. C’était un

quartier très campagnard, avec des vignobles sur les coteaux. Le quai

Saint-Léonard était considéré comme

l’une des plus belles promenades de

Liège. Théodore Gobert signale

que la bonne bourgeoisie venaient

dans le faubourg pour déguster le vin

fraichement vendangé puis jusqu’au milieu du 19e siècle, les fraises

et les asperges primeures.

pollution industrielle et pour le vin de la

concurrence étrangère.

Charbonnage du Bâneux, une des mines les plus anciennes de Liège, avec celui de

la Plomterie. La Plomterie est déjà mentionnée en 1585. Le charbonnage de

Bâneux a été fermé en 1942. Nous passerons sur la paire du charbonnage lors de

notre balade.

des Déportés et l´emplacement de l´ancienne prison Saint-Léonard. Ce fossé

débouchait sur la Meuse. Il renforçait naturellement l´efficacité de la

muraille nord et servait de refuge aux bateliers.

cette pièce d´eau. Tout d´abord, la porte Saint-Léonard

donnait accès à un pont-levis du même nom. Ce pont à tablier de bois fut

remplacé par un pont de pierre en 1704. Ce nouvel ouvrage fut à son tour

supprimé à l´aube du XIXe siècle.

l´embouchure du fossé, étaient obligés de dételer les chevaux de halage pour

les faire passer par la porte Saint-Léonard. Afin de pallier cette perte de

temps, la Cité opta, en 1595, pour la construction d´un pont qui enjamberait le

fossé à l´endroit où ce dernier communiquait avec la Meuse (dans le

prolongement du quai de Maestricht). Cet ouvrage fut dénommé pont Maghin. Le

pont et la porte y attenant furent construits grâce à un prêt que Jean Curtius

consentit à accorder à la

Cité. Il espérait obtenir un droit de péage sur le passage

des chevaux des bateliers. Il n´obtint pas ce privilège, la ville levant la

taxe à son profit. Les arcades du Pont-Maghin ont été démolies en 1838, lors de

la reconstruction du mur d’eau. La clef de voûte de la porte Saint Léonard se

trouve au musée Curtius.

Moines et chanoines

fondée au 11ème siècle et donna son nom au faubourg

monastère St-Jacques un terrain afin d’y établir un prieuré. L’église fut

reconstruite en 1222, 1686 et 1736. Les chanoines des Bons-Enfants achetèrent

en 1489 le prieuré de St-Léonard à l’abbé de St-Jacques. Le couvent fut détruit

en 1468 lors du sac de la ville par le duc de Bourgogne et rebâti en 1475.

acquise par les Carmes à l’entrée du faubourg Saint-Léonard. Quatre femmes s’y

installent. Il s’agit là de la toute première fondation religieuse féminine à

Liège.

pour les pestiférés, mais en 1727, Georges-Louis de Bergh l’érigea en maison de

correction pour les jeunes gens débauchés ou sans aveu. Lors de la révolution

liégeoise et française ils servent de magasins à poudre.

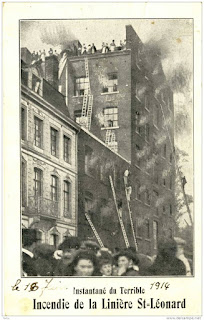

de Bavière, Joseph-Clément de Bavière posa la première pierre des Récollectines

du quai. John Cockerill y installera sa Linière. C’est le seul vestige de ces

couvents : l’hôtel Ramada.

Des usines s’installent dans les abbayes, prieurés et

couvents

En 1789 La révolution liégeoise est suivie par

la révolution française. Les propriétés ecclésiastiques sont confisquées et

servent de garantie à une nouvelle monnaie papier : l’assignat, assigné

sur ces propriétés. Un peu après elles sont vendues. Ces ventes donnent une

bouffée d’oxygène fantastique à la bourgeoisie qui n’était plus freinée par les

contraintes féodales de l’Ancien Régime. Ils pouvaient payer ces bâtiments en

assignats à leur valeur nominale, alors que l’inflation était fantastique.

C’est ainsi que le couvent des Récollectines fut vendu le 17 pluviôse an VIII,

pour 654.000 fr. (en assignats). En 1828 John Cockerill y installe sa linière

(aujourd’hui l’hôtel Ramada ; au dernier étage on peut voir les «colonnes de Cockerill»).

Carmélites, qui avaient déjà servi en parc d’artillerie, furent vendus le 24

ventôse an V, à un fabricant de draps. En 1826 on y érigea une fabrique

d’outils, aciers, etc. et en 1836 s’y établit la Société St. Léonard, fondée en

1802, pour la fabrication d’articles en acier. En

1806, l’entreprise avait loué les cloîtres de Saint-Barthélemy. M. Regnier-Poncelet se

spécialise ensuite dans la construction mécanique et notamment le matériel

d’extraction, des machines à vapeur et enfin la locomotive. En 1836 fut livrée

la première machine à vapeur qui a actionné un moulin à farine dans les

environs de Liège. La Société construisait en 1839 sa première locomotive

appelée « Saint-Léonard ».

A l’époque de la révolution industrielle, le faubourg de Saint Leonard était donc

devenu un zoning industriel, aux portes de la ville, avec son usine de canons,

son usine de locomotives, l’usine de zinc de la Vieille Montagne

qui a empesté l’air pendant des années …

l’ingénieur Jacques Constantin Perier de construire une fonderie de canons à

Liège sur l’emplacement de l’ancien prieuré de Saint-Léonard (aujourd’hui

l’Athénée Liège 2). Perier s’était engagé à fournir au Gouvernement 3.000

canons destinés à l’armement de la flotte que le premier Consul réunissait à

Boulogne pour sa tentative de descente en Angleterre.

Jean Jacques Dony installe à Saint Léonard la première usine à zinc du monde.

Gosuin. Le 18 août 1789, Gosuin à la tête de ses ouvriers s’empare de l’hôtel

de ville de Liège. En même temps, ses ouvriers et une troupe dirigée par son

ami Jean-Pierre Ransonnet prennent possession de la

Citadelle. Le 17 avril 1790, six mois après la révolution, la déchéance du

prince-évêque Hoensbroeck fut proclamée. Celui-ci revient avec l’aide des

baionnettes autrichiens. Mais la révolution liégeoise lie son sort à la

révolution française et demande son adhésion à la République. Le 11 juin 1792 l’armurier Gosuin avait loué une vaste

propriété Quai Saint Léonard « appelé

ci-devant la Rafinerie ». Il obtenait en 1801 le « privilège exclusif » de fournir la

Nation française en armes pour six ans. Ce monopole lui permettra d’écraser ses

concurrents.

1816 par Philippe-Joseph Malherbe. L’acte de vente parle d’un ensemble de

20 ares sise au Quai Saint Léonard N° 15, avec cours, jardins, écuries,

remises, forges « tenant d’un bout la quai Saint Léonard, l’autre du

faubourg du même nom, d’un côté les enfans Boverie & de l’autre M.

Constant ». En 1867 Malherbe

occupait toujours les ateliers de Gosuin et mentionnait dans ses annonces

publicitaires « Fabricant d’Armes de guerre, ex-manufacture impériale

d’armes ». C’est Gosuin qui avait obtenu le titre de manufacture impériale.

une Compagnie « d’ouvriers armuriers » ; un « atelier de

réparations » est annexé à la fabrique MALHERBE de GOFFONTAINE – ex-Gosuin

– qui elle-même était déjà louée par l’Etat Belge. C’est en 1838 seulement que

le Gouvernement achète rue SAINT-LEONARD une propriété où démarre vraiment en

1840 la Manufacture d’Armes de l’Etat (aujourd’hui logement social et crêche).

pour neuf lofts. Le lieu fut transformé en boulangerie au début des années

1900, puis en fonderie artisanale, avant d’être laissé à l’abandon. La bâtisse

comporte quatre «quartiers»: la Manufacture, la Conciergerie, l’Entreposage et

son Quartier-général. A croire La Meuse du 20 fév. 2015), un coffre-fort

d’époque y a été retrouvé. Les seuls témoins de ce passé

industriel sont cette armurerie, l’entrée de l’usine à canons et le couvent

des des Récollectines.

La démolition des murailles : point de départ d’un

développement résidentiel.

|

| clé de voûte porte st léonard |

Avec la démolition des murailles en 1846

commence un nouveau développement résidentiel. Les rues des Franchimontois et

Marengo sont aménagées, comme cela peut être observé sur la situation

cadastrale de 1845.

Elle commence rue Mathieu Laensbergh et aboutit rue Maghin. Le nom réfère au

fondateur de l’usine de locomotives Regnier Poncelet.

la prison. La ville n’invente rien : au XIII e siècle déjà se trouvait

dans l’ancienne porte Saint-Léonard une prison. Un héros de la Révolution

liégeoise, François-Léonard Duperron, y est enfermé par le prince-évêque

Constantin de Hoensbroeck surnommé le ‘bourreau roux’. Duperron retrouva la

liberté en 1792 où, dès avant l’entrée des Français à Liège, le peuple sans

désordre avait libéré les détenus politiques.

Julien Lahaut y est arrêté lors d’une de ses premières grèves en 1913. En 1940

les nazis réserveront une aile pour les résistants. Ce qui m’a inspiré unblog.

L’esplanade Saint

Léonard : un beau concept

trouve aujourd’hui l’esplanade il y avait la prison. Le couple d’architectes

qui a conçu cette esplanade a glissé un tas de références historiques dans leur

projet : la porte de Vivegnis, le plan d’eau qui symbolise la darse. Et en

cerise sur le gâteau de ‘leur’ Esplanade, pour laquelle ils ont aussi conçu les

poubelles: gravé dans un bandeau d’inox ce poème de Savitzkaya. Savitskaya fait

allusion à cette prison et à l’ancienne muraille dans son poème gravé dans

l’inox, en suivant l’ancienne muraille: « pied

sur la terre à charbon et sur la terre à vigne, sur limon du fond de la darse,

sur les chaines, les barreaux et les cent mille briques, et vers le bois

lumineux partagé d’un rempart … »

texte :il voulait que les gens viennent le lire sur place. J’ai été le

noter sur un calepin.

la liberté, j’ai brodé le plus grand amour de ma vie« . Un projet conçu par le « Collectif Génération

Lorca», en collaboration avec les deux architectes de

l’esplanade, Aloys Beguin et Brigitte Massart. Le CPCR dans la rue Jonruelle était

auparavant le club Féderico Garcia Lorca.

nous montons au- dessus du chemin de fer qui a coupé le quartier de ses Côteaux

(il est vrai déjà malmenés par l’usine de zinc – voir plus bas). Le long de la Meuse une barrière barre la vue. Cela n’est pas

une barrière naturelle, mais une conséquence directe de réglementations sur les

constructions qui se sont succédées au fil du temps (1879, 1924, 1935, 1948,

1951) et traitent entre autres de la hauteur des immeubles.

apparaissent le long de la Dérivation ou

de la Meuse. Après la guerre, alors que

s’amorce une politique de modernisation de la ville, les dérogations se

multiplient, un nouveau règlement voté en 1963 à l’unanimité au Conseil

communal stipule que les immeubles ne peuvent dépasser une hauteur égale à la

largeur de la rue plus deux mètres, sauf

exceptions pour tenir compte de certains contextes «forts». Sur le quai

Saint-Léonard, en vertu de ce règlement et de la présence de la Meuse, les hauteurs autorisées des

immeubles sont les plus hautes (37 mètres). A titre de comparaison : c’est

la hauteur maximale autorisée dans Paris intra muros depuis 30 ans. Dans le jargon urbanistique cette

barrière de buildings = effet « envers du décor».

Un Ravel rail

jusqu’à la gare de Herstal. Nous longeons le chemin de fer

Liégeois-Limbourgeois inauguré en 1873.

La gare de Vivegnis était la gare terminus pour la Compagnie privée. La ligne a été reliée aux autres gares de la

cité ardente en 1877. Avec ça, le

faisceau de garage de Vivegnis fut réimplanté à Liers, qui devint donc la «

Tête de ligne ».

liégeoise il a fallu quatre tunnels. Le

petit souterrain du Baneux (57 m.) fut mis à ciel ouvert lors de la mise au

gabarit électrique en 1877. Le projet était vaste et prévoyait l’exploitation

passant par Glons, avec un embranchement vers Liège, et passant par Herstal et

le faubourg Vivegnis, avec un embranchement vers les houillères du nord de

Liège.

fer de Hasselt à Maestricht.

pour relier le bassin minier limbourgeois et le bassin industriel liégeois.

fer Liégeois-Limbourgeois. Cette usine n’a jamais été reliée directement au

chemin de fer éloigné seulement quelque centaines de mètres. L’État-Belge rachètera le réseau en 1896

seulement.

janvier 1972. A son heure de gloire, Vivegnis desservait le charbonnage du

Baneux. On passera devant cette gare à

la fin de notre balade. On promet depuis des années une passerelle.

Le charbonnage de Bâneux

le train. Au bout de la rue, le potager de « la Cité s’invente », un écocentre

consacré à la démonstration et à l’information dans les domaines de la

protection de l’environnement et du développement durable. La CITE est

l’acronyme de Centre d’Initiatives et de Traitement de l’Environnement.

paire » est, avec celui de la Plomterie, déjà mentionnée en 1585, et est ainsi une

des mines les plus anciennes de Liège.

Thier à Liège (Bulletin de la

société royale Le Vieux-Liège, 2004, tome 14, no 308, p. 632-640, 9 p., 16

ill., 1 carte). Le charbonnage de Bâneux a été fermé en

1942. Son puits atteignait 350 m de profondeur.

en face, on débarquait à partir de 1946 les Italiens qui étaient amenés sur des

camions de charbon aux mines respectives. L’Italie s’était engagée à fournir 50.000

travailleurs italiens à la Belgique. En échange la Belgique fournirait

annuellement 3 millions de tonnes de charbon à l’Italie. Vendus pour quelques

sacs de charbon … (La mémoire

retissée. Une histoire de l’immigration en Belgique au XXe siècle, A. Morelli

et J.-Ph. Schreiber dir., catalogue de l’exposition, Charleroi, Maison de la

Culture de la Région de Charleroi, 1993).

fait des recherches pour les petites victimes d’Ait Oud, Stacy et Nathalie.

Elles ont été retrouvées dans un caniveau, le long du chemin de fer, quelques

centaines de mètres plus bas … Au Pont des Bayards, cinq coquelicots géants en

acier, plantés là où en 2006 ont été retrouvés les corps sans vie de Nathalie

et Stacy. L’œuvre est d’Alexandra Gadina, à l’époque étudiante à l’Académie des

Beaux-Arts de Liège.

Les quatre Tourettes: le seul bâtiment classé à Saint Léonard

rénovation urbaine à demi abouti. Les espaces verts privés sont rares dans le

quartier. Une exception notoire est la maison située au 521 de la rue Saint

Léonard qui possède un très grand jardin (environ 3.800 m²) planté d’arbres,

jouxtant Le «Château des quatre tourettes» construit en 1522 et s’étendant jusqu’à la rue Morinval. Cet

espace vert a été acquis par le public pour être aménagé en un parc public

ouvert aux habitants du quartier. Mais la ville n’a pas réussi à trouver un

arrangement avec les 4 Tourettes. Ce qui explique que le nouveau bâtiment

le site Morinval-Quatre Tourettes (logements, parc public et plaine de jeux), est

16 nouveaux logements à haute performance énergétique, dont 2 sont réservés aux

personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un jardin public à l’emplacement d’un

ancien parc privé. le bureau d’architecture LACOMBLE

de faire deux bâtiments scindés au niveau technique de manière à faire

coexister une unité de 8 logements acquisitifs -ils sont déjà tous vendus- et

une autre de 8 logements publics. La Régie a ensuite racheté les 8 logements bâtis

pour son compte et les met aujourd’hui en location pour un prix situé 20 % en

deçà du marché.

passage direct vers la rue Saint Léonard. Raté. Elle n’évoque donc que la

séparation public-privé, malgré les bonnes intentions de mixité sociale.

financé grâce au subside de rénovation urbaine, un mécanisme régional qui donne

un euro public pour un euro privé investi. L‘école Morinval, à l’étroit dans sa

petite cour de récréation, dispose à présent d’un accès direct au nouvel espace

vert, avec un emplacement spécialement dédié à un futur jardin potager. Une

mise à l’extérieur des communs, ce qui contribue à diminuer les surfaces

chauffées. Quant au double toit, il crée un effet de courant d’air qui évite la

surchauffe en été.

Le château des Quatre Tourettes de « Demoisel Alid Piete

de Malle »

ancienne maison fortifiée de la ville (16ème siècle). Il est classé depuis

1965. Pour ceux qui seraient un peu déçu de l’aspect, voici qui peut les

motiver : un petit portail encadré

de calcaire au plein cintre formant une large clé armoriée attribue la

construction à « Demoisel Alid Piete de Malle » et la date de 1512. Le

monument est flanqué à l’angle sud-ouest d’une tour circulaire. La bâtiment a

connu en 1993 un bail avec rénovation par l’asbl les forges. Mais apparemment

la rénovation a été au-dessus de leurs forces…

logements sociaux de type Mulhouse: quatre maisons avec les jardins autour. Le modèle a été peu appliqué,

probablement parce que cette disposition n’est pas optimale point de vue

éclairage à l’intérieur des maisons. Mais à Mulhouse même on a invité, à l’occasion du 150e anniversaire de sa cité

emblématique, un grand architecte, Jean Nouvel. La ville a repris la

requalification du quartier de la Cité Muller dans le GPV (Grand projet de

Ville).

Bonne Nouvelle que certains voudraient voir classé.

rue Borgnet, la rue Saint Léonard, la rue de la Cablerie, et les quais de

Coronmeuse pour déboucher sur la Ravel Meuse au pont Atlas. Un trajet très

‘urbain’ un peu limite pour un Ravel, mais on n’avait pas beaucoup d’autres

choix à l’époque pour rejoindre dans la rue Jolivet un itinéraire autrement

plus intéressant, le long de vestiges de nos charbonnages. Aujourd’hui on

aurait la possibilité de faire la liaison via le nouveau passage sous vpoies de

la ruelle des Renards, près de la gare de Herstal.

débouchent dans la rue Saint Léonard, une cité ouvrière pour armuriers, la cité Benoît, est construite en

1880 : 2 alignements de maisons et jardinets auxquels font face des ateliers

destinés au travail des armuriers.

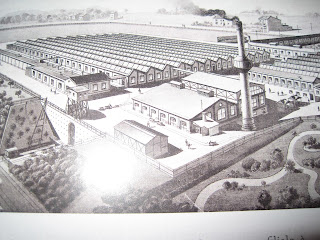

Le Parc d’entreprises PIEPER : un site centenaire

électrique s’était transformé en friche urbaine depuis sa fermeture en 1997.

déclare Julien Mestrez de la SPI+. Acheter, assainir et équiper un terrain

en ville revient plus cher que créer un zoning ».

|

|

| les usines Pieper à Herstal |

Pieper, d’origine allemande, s’installe à Liège en 1866. Il y installe un

atelier de fabrication de pièces d’armurerie. L’entreprise devient rapidement

une manufacture d’armes. Il construit à Herstal une usine qui fournira en 40-45

des mitrailleuses pour la Luftwaffe. L’usine sera la cible de la RAF et est mis

sous séquestre à la libération.

dizaine d’années seulement après

l’Américain Edison. Grâce à un contrat signé avec Edison en 1885 pour les

lampes à arc, cette société installera l’électricité intérieure du

Conservatoire de Liège, grande innovation pour l’époque. En 1892, le fils

Pieper électrifie les tramways liégeois

et conçoit ainsi le premier tramway électrique en Belgique. Cet espace est devenu un site d’entreprises,

développé par la SPI+ qui a assaini les 3.382 m² pour attirer des entreprises

compatibles avec la zone résidentielle urbaine avoisinante. Le site est devenu

un « bloc d’affaires ». Ce concept novateur a été distingué lors des RegioStars Awards, un concours international

récompensant des projets originaux et

innovant en matière de développement régional. Un prix mérité qui dénote avec

le business model de la SPI qui est basé sur l’expropriation de terres

agricoles. Un bel exemple de mixité fonctionnelle et de récupération d’une

friche industrielle.

Gosuin épousa en secondes noces la fille aînée de sa défunte épouse, âgée de 37

ans et par conséquent sa belle-fille. Il réussit à consacrer son union par

l’église. L’acte de mariage fut transcrit sur les registres de la paroisse

Sainte Foy. Gosuin achète des belles fermes et quelques

abbayes, dont dont l’abbaye du Val Notre-Dame à Antheit où il s’installe comme

rentier. La famille Gosuin donnera le maître-autel de cette abbaye à l’église Sainte

Foy à Saint Léonard. 33 ans après

son décès cette union fut encore contestée devant les tribunaux, dans le cadre

de son héritage.

Rue du Cdt Marchand : un fait divers qui a fait basculer

la bataille pour les forts de Liège

|

| le QG de Leman |

1914, s’est terminée sur une victoire belge. Mais elle a fait basculer la

bataille pour les forts de Liège, à Saint Léonard. Le hasard fait que des

soldats allemands, chassés du fort de Liers, descendent sur Liège et arrivent devant le QG du général Leman,

commandant la Position Fortifiée de Liège, au quartier de Saint Léonard, dans l’actuelle

rue Cdt Marchand (cette maison fut détruite en 1972 pour l’agrandissement de

l’Athénée). Des civils les acclamaient, croyant qu’ils étaient des Anglais.

L’état-major belge crut avoir affaire avec de parlementaires. L’escouade

allemande fit feu et tue le commandant MARCHAND (la rue où se situait le Q.G. a

reçu son nom). Cette attaque-surprise amène Leman à renvoyer toutes les troupes

de ligne en arrière. Suite à ça, les allemands étaient maîtres des intervalles

entre les forts et avaient l’embarras du choix pour installer leurs canons. Les douze forts isolés sont bombardés par des

obus de 420 mm.

des boulets liégeois

Sur notre gauche le site de la fonderie de canons,

aujourd’hui l’athénée royal Liège-Atlas.

Ses boulets étaient aussi fameux que les boulets liégeois d’aujourd’hui. La princesse Pauline

Borghèse, sœur de Napoléon, s’achemine vers Chaudfontaine en

septembre 1807. Le Préfet du Département de l’Ourthe reçoit la missive

suivante: « Monsieur le Préfet, j’ai l’honneur de vous prévenir que S.A.I. la Princesse Borghèse

se rend demain à Chaudfontaine pour y prendre les bains. Elle désire qu’il soit

transporté à Chaudfontaine, chez le Sieur Picard, 6 boulets de 6 et une pince

pour les tirer du feu; ces boulets doivent être rougis pour réchauffer l’eau du

bain de la princesse. Je

vous prie, Monsieur le Préfet, de vouloir bien de suite ce soir donner vos

ordres pour que le désir de S.A. soit rempli. » Le Directeur de la Fonderie

faisait connaître au Préfet la suite donnée à cette grave affaire.

« Monsieur le Préfet, je n’ai point de boulets de 6, mais je pense que pour

l’objet dont il s’agit, les boulets de 8 seront meilleurs; je vais faire forger

une pince pour les saisir et aussitôt qu’elle sera prête, je les enverrai à

Chaudfontaine« .

La rue du Bosquet

La rue du Bosquet a eu sa guinguette, voici ce

qu’en dit Th. Gobert dans « Les rues de Liège » : « Les Liégeois du 19ème siècle

ont connu un grand café qu’ornent jardins et bosquets, où l’on pouvait entendre

des concerts champêtres ; on y avait accès par la rue Saint-Léonard. En 1832,

la guinguette dite du « Bosquet »avait disparu et fait place à une fonderie qui

ne prospéra pas ». En Nous débouchons

dans la rue Goswin où se situaient les ateliers de montage de ce grand

armurier. Nous avons signalé que dans

l’hôtel Ramada il y a des beaux vestiges de Cockerill et du couvent que

celui y a acheté.

Place Vieille Montagne

liégeois, le chanoine Jean-Jacques Dony, pour 50 ans, avec obligation de

prouver qu’il est capable de produire du zinc à l’état métallique. Il démarre

une usine dans le faubourg Saint-Léonard en 1809. Dony parvient à produire un

métal malléable, résistant à la corrosion, facilement laminable et d’un prix

modique. En 1811, à titre promotionnel, il couvre l’église Saint-Barthélemy

d’une toiture en zinc. Il ne lui trouve hélas pas de débouchés et connaît des

ennuis financiers. En 1813, complètement ruiné, il abandonnera l’entreprise en

1818 au financier Mosselman.

prometteur que le Congrès de Vienne en 1814-1815 crée un minuscule territoire

indépendant pour riche gisement de zinc: le Moresnet neutre. Pendant plus de

cent ans, un pouvoir municipal dirige le territoire, sous le regard de

commissaires royaux belges, hollandais et allemands. On y battra monnaie et

émettra des timbres. La mine est épuisée en 1885. En 1906, le Dr Molly, médecin

de la Vieille Montagne fait de Moresnet Neutre le premier État espérantiste du

monde.

anonyme ‘Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne’. Trois

sites de production sont actifs : Moresnet, Saint-Léonard et Angleur. La

concurrence, aussi, s’installe, avec la Nouvelle-Montagne à Engis et Prayon, la

Grande-Montagne à Flône. Cette S.A. s’appelle aujourd’hui Umicore…

photographies qui doivent illustrer le travail

la Vieille-Montagne. Trois albums seront constitués, classés aujourd’hui trésors du

Wallonie-Bruxelles. Une cinquantaine d’ouvriers y sont représentés

individuellement, chacun dans sa tenue

de travail, avec ses outils et instruments. En 2014 la fonderie de Molenbeek organise une expo et publie un recueil avec une reproduction grand format de ces

magnifiques portrait : « vies de zinc« .

vapeurs de zinc (le métal fond à 420° et s’évapore à 907°C). Ces vapeurs de

zinc empestaient le faubourg. En 1856, les gens de Saint Léonard, écologistes

avant la lettre, renversent une majorité communale sur e départ de cette usine

à zinc qui y rendait particulièrement insalubres les conditions

d’habitation. Le 20 mai 1857, la ville accorde un délai supplémentaire à la

fabrique de zinc. Mécontent de cet atermoiement, le porte-parole du

Comité qui avait dirigé la campagne contre la VM démissionna de son poste

de conseiller communal et se présente au scrutin communal, où la majorité sortante

subit un cinglant échec : « la

république démocratique et sociale vient de battre … les libéraux« .

usine, furent créées trois rues et une place, celle qui se nomme depuis « Vieille Montagne » et où l’école fut

érigée en 1906.Elle accueille des élèves de 27 nationalités différentes. Une

richesse dont se targue la directrice : «L’ouverture d’esprit est le maître-mot de notre établissement ».

L’ancienne brasserie Haecht

brasserie Haecht.

La Ville l’a acheté à la SPI pour 8,9 millions de francs. Brasserie jusque dans

les années 70, le site avait été assaini en 1996 par la Sorasi, puis laissé à

la merci des squatters et des drogués. Le nouveau bâtiment accueille provisoirement

la mairie de quartier.

le nom des Zurbains, rachetaient un

terrain vague de 8.500 m² pour y construire un habitat groupé

intergénérationnel. un habitat groupé intergénérationnel orienté «

développement durable ». A savoir une basse consommation en énergie, le chois

de matériaux de construction écologiques et la mise en œuvre de techniques qui

réduisent l’empreinte écologique. Un premier retard :

on se rend compte qu’Infrabel est propriétaire d’une partie du terrain. En

2007, feu vert pour les travaux. Sept ans plus tard, 4 maisons individuelles,

13 appartements, 10 duplex et un loft sont habités. Mais « ce n’est pas

facile de s’entendre entre 29 propriétaires différents« , explique Muriel

Frenay, présidente de l’asbl Les Zurbains. Le délai de 5 ans pour l’achèvement

du gros oeuvre a été respecté, mais la finalisation traine…

L’Art Nouveau à Saint Léonard

la fin du 19ième siècle. C’est là qu’il faut aller chercher les

bâtiments art Nouveau Le site https://www.flickr.com/photos/26688567@N04/sets/72157629240621539/

en fait le tour. Il faut passer avec le curseur sur la photo pour l’adresse. Il

y a une belle maison Art Nouveau Tout près de la maison médicale, Rue Maghin 87

une belle maison de la main de Rogister, un des adeptes liégeois de l’Art

Nouveau, Jonruelle 1.

15 avec des sgraffiti et la rue de Moresnet 12.

déco d’une belle qualité architecturale ; le no 213 est de Joseph Bottin.

On a encore de beaux sgraffiti n°213 ; N° 385

fers forgés.

pas nousfaire oublier la réalité sociale du logement :

VOLET SOCIAL de 1997 identifiait 145 bâtiments abandonnés dans le quartier

Nord, dont 120 maisons d’habitation parmi lesquelles 22 seulement sont taxées

par la Ville de Liège (p.25 PROJET DE QUARTIER).

La salle « La Renommée » et le Hangar

|

| incendie de la salle ‘La Renommée’ |

Un certain Sieur Trillet du Faubourg

Saint-Léonard ajoute en 1872 à son café une salle de danse qui prit le titre de

Salle Royale de la Renommée après que le roi Léopold y eut assisté à un bal

organisé par la Garde Civique. A la mort du premier propriétaire en 1899, la

salle fut acquise par l’industriel Fryns qui connut le terrible incendie de ses

locaux en 1902. La reconstruction, confiée à l’architecte Paul Jaspar, la

remplaça par un ensemble nettement plus « rococo » et précédé d’une entrée

monumentale, sise cette fois rue Laport. L’ensemble qui pouvait accueillir

quatre à cinq milles personnes s’ouvrit à temps pour l’Exposition

Internationale de 1905. La façade monumentale du côté de la rue Laport mesurait

90 mètres de longueur pour une hauteur à la corniche de 12 mètres.

était en 1830 la brasserie Baudrier, en 1905, une scierie, après la

seconde guerre mondiale c’était le moulin Lejeune. Une grande cour pavée, un

jardin et un vieux bâtiment devenu un espace de rêve avec son feu ouvert, son

bar et son premier étage en forme d’immense grenier. Vincent est le maître d’oeuvre de tout cela, A

la Renaissance il aurait été un mécène italien. Dans cette société moderne il

est psychologue et porteur d’un espace culturel qui bon an mal an accueille

15000 personnes pour faire découvrir aussi la peinture, la sculpture, la musique.

Mes blogs sur le quartier Saint-Léonard

publié pas mal de blogs sur le quartier Saint-Léonard D’abord sur la prison:

les héros des 100.000 briques. http://hachhachhh.blogspot.be/2014/02/les-heros-des-cent-mille-briques-la.html

(à l’occasion d’une expo à la Braise lors des Journées du patrimoine)

Savitzkaya et son poème gravé dans l’inox http://hachhachhh.blogspot.be/2014/03/sur-lesplanade-saint-leonard-grave-dans.html

de la liberté, j’ai brodé le plus grand amour de ma vie ». , http://hachhachhh.blogspot.be/2014/03/au-pied-des-coteaux-un-texte-de-lorca.html

l’armurier Gosuin

1792-1808 Gosuin révolutionne l’armurerie à Liège

l’actuelle rue Cdt Marchand http://hachhachhh.blogspot.be/2014/02/la-bataille-de-rhees-du-5-aout-1914.html

autres sites intéressants sur Saint Léonard.

Jean Jacques Dony et l’usine de zinc http://www.google.be/url?source=imgres&ct=tbn&q=http://liegecitations.files.wordpress.com/2008/09/liege-zinc-four-dony.jpg&sa=X&ei=WuVHTIT_CMKRjAex5522Bw&ved=0CAUQ8wc4AQ&usg=AFQjCNH3wzDlmqn7JFSO85DZ6mTZHLrwLg

Société Saint-Léonard, située à l’emplacement de la

Braise, qui construisait en 1839 sa première locomotive appelée « Saint-Léonard

» et qui a fait de ses pieds et de ses mains pour se relier au réseau du chemin

de fer, afin de livrer plus facilement ses produits : la SNCB possède encore

une locomotive « Saint-Léonard ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_%C3%A0_Vapeur_des_Trois_Vall%C3%A9es

Le Chemin de fer à Vapeur des Trois Vallées est un chemin de fer touristique

belge à voie normale de 14 km de longueur. Il dispose e.a. d’une l

Locomotives-tender à vapeur Bicabine SNCV 808, construite par la Société Saint

Léonard à Liège en 1894, et utilisée jusqu’en 1960 sur la ligne Groenendael –

Overijse.

1836 de la Société Saint-Léonard, avec de belles illustrations

lancée et dirigée par 5 entreprises liégeoises, dont J. Piedboeuf et Regnier

Poncelet & Desoer

de J.C. Jasselette sur les faubourgs de Liège (Jasselette, 1986)