La Chartreuse et son fort hollandais : un patrimoine menacé, mais aussi méconnu (ou menacé parce que méconnu)

La Chartreuse et son fort

hollandais : un patrimoine menacé, mais aussi méconnu (ou menacé parce que

méconnu)

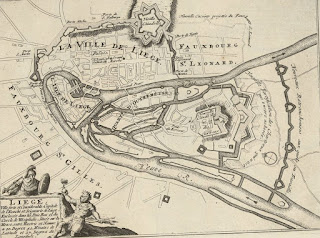

Sur le site de la Chartreuse, le fort hollandais est probablement un des

éléments patrimoniaux le plus menacé. Pourtant, il est unique. Ce fort fait

partie de la barrière Wellington, un ensemble

de 21 forts, dont 19 en Belgique. Tous ces forts ont été construits à

neuf, en démolissant les fortifications antérieures. Certains de ces forts,

comme Huy, Namur et Dinant, sont encore en très bon état (au moins la partie

centrale); mais, pour des raisons que j’explique plus loin, c’est à peine si on

mentionne leur appartenance à cette barrière Wellington. On préfère évoquer

Vauban, parce que c’est plus facile : la plupart des gens s’imaginent

quelque chose avec Vauban. Notons qu’il y a quand même un demi-million de

visiteurs à Waterloo. Si la plupart associent la butte au vaincu, les touristes

anglophones connaissant quand même Wellington.

Dans d’autres endroits on visite les souterrains comme s’il s’agissait de

grottes.

Pourtant, avec un petit effort pédagogique, on pourrait faire parler ces

vestiges. Vauban, c’est sexy : c’est l’homme qui conçoit un fort et qui

l’assiège. Mais la ligne Wellington pourrait l’être tout autant. Des forts sont

construits par Wellington, vainqueur de Napoléon ; à une époque où le vainqueur

fait tout, en tant qu’ambassadeur du Royaume uni à Paris, pour restaurer le

Royaume de France de Louis XVIII et donc de ménager la France royale.

Certains ont fait cet effort pédagogique. En 1981 le Centre Liégeois

d’Histoire et d’Archéologie Militaire sort un livre « pour que ne se perde pas le fruit des

efforts consentis dans la préparation d’une expo « Liège et le Royaume des Pays Bas, une place

forte dans un ensemble défensif, 1815-1830 ». Cette exposition que

comptait organiser le CLHAM coïncidait avec le retrait définitif des troupes

belges de la caserne de la Chartreuse. Elle aurait permis – je cite le CHLAM –

de sensibiliser l’opinion publique au sort réservé à cet antique site défensif

qui témoigne de la maîtrise des Hollandais dans l’art de la fortification. Mon

petit blog prend ainsi la relève de ceux et celles qui se tracassaient en 1981

– à juste titre – pour l’avenir su site…

F. Balace trace, dans « La

Barrière belge (1815-1830). Les fortifications et les hommes. La fameuse ‘barrière

de fer’ », le contexte politique du nouvel équilibre européen d’alors. J.

Liénard décrit, dans «La situation politique et militaire en 1814-1815 »

comment ces grands travaux, d’où la volonté de relance économique n’était pas

absente, ont coûté près de deux cents millions de francs. Les plus coûteuses

furent : Mons, vingt-cinq millions, Charleroi quatorze millions, Ostende et Ath

douze millions chacune, Namur près de

onze, Liège avec la Citadelle et la Chartreuse pour dix millions de francs. J.

Liénard évoque dans « Le fort de La Chartreuse, création hollandaise (1818-1823)

à Liège » comment le lieutenant Cambier établit son logement et ses

bureaux dès septembre 1817 dans la maison du notaire Léonard-Joseph Lambinon, alors bourgmestre de

Grivegnée, qui l’occupait encore fin août 1817.

La plupart de ces forts ont été démilitarisés vers 1850, quand la jeune

Belgique commençait à élaborer une autre doctrine de défense, autour d’un

réduit national à Anvers. Et le rapport de forces entre les grandes puissances

qui avaient vaincu Napoléon avait changé. Les Anglais ne sont plus les alliés

des Prusses qui s’arment pour la guerre franco-allemande de 1870.

En plus, le fort hollandais de la Chartreuse ne paye plus de mine. Pourtant,

il a été un des derniers à être démilitarisé, et même après cette

démilitarisation il a servi de caserne jusque tard au XXième siècle. Au-dessus

des deux étages d’origine l’armée belge a encore érigé deux étages ; de

toute manière, le visiteur ne voit pas la partie souterraine ; ce qui fait

que ces beaux restes ne parlent pas à l’imagination. Sans compter que la plupart

des bastions ont disparus. Mais on peut les faire parler, et cela ne coûte pas

nécessairement des sommes folles.

Des forts érigés contre un ennemi imaginaire, faits pour

durer cent jours,

Ces forts sont érigés contre un ennemi imaginaire: la France républicaine. Les

alliés ont remis LOUIS XVIII sur le trône. Celui-ci est choyé par le vainqueur Wellington

qui le considère comme un homme qu’il faut à tout prix épargner, pour éviter un

nouveau sursaut révolutionnaire. Ces forts sont dirigés contre les révolutionnaires

français qui pourraient relever la tête et rappeler un nouveau Napoléon. Une

réédition de ses cent jours…

forts sont d’ailleurs faits pour durer cent jours, construits sur deux lignes

de pénétration des deux puissances censés contenir la France : la Prusse

et l’Angleterre. Dans une convention secrète du traité d’Aix de 1818 les alliés définissent qui

devra occuper telle forteresse lors d’une éventuelle attaque Française. Les troupes britanniques devront débarquer à

Ostende et Anvers et ensuite occuper les citadelles d’Ostende, Nieuport en

Ypres, ainsi que les fortifications le long de l’Escaut, à l’exception des

citadelles de Tournai et d’Anvers. Les citadelles van de Dinant, Namur, Huy et

Liège et les forts de Charleroi, Mariembourg et Philippeville sont pour

les Prusses.

Des forts hollandais ?

Cette ligne a été construite sous la direction

directe du Royaume Uni de Grande Bretagne et de Wellington. Il n’est donc pas

correct de les appeler ‘forts hollandais’.

Ils se trouvent sur le territoire du Royaume Uni des Pays Bas. Difficile

d’éviter la confusion avec le Royaume Uni de la Grande Bretagne.

réuni les Pays-Bas du nord et du sud, ainsi que la principauté de Liège, en un

seul Etat : un Royaume-Uni, avec Guillaume Ier d’Orange comme souverain. Selon

les historiens flamands Maarten Van Ginderachter, Koen Aerts et Antoon Vrints,

la traduction officielle en français utilisé au Congrès des vainqueurs de

Vienne serait «le royaume des Belgique».

Mais je n’ai retrouvé cette dénomination chez aucun autre auteur et j’utilise

donc à contre-cœur le terme ‘forts

hollandais’, par facilité, même si il aurait été plus correct de parles des

forts du Royaume Uni.

certes pas un exemple de démocratie, mais il ne s’agissait pas d’impérialisme

hollandais. Tout en étant une créature des anglais, ce Royaume Uni des Pays Bas

avait une certaine base sociale au sud ET à Liège, avec notamment le grand

Orangiste John Cockerill qui met le blason orangiste ‘Je Maintiendrai’ à l’entrée de son château de Seraing.

Ceci

dit, il est vrai que la Hollande s’était soulevée très tôt contre les Français,

après Leipzig, tandis que les belges n’avaient pas bougé. Le prince d’Orange,

réfugié à Londres, était rentré en Hollande dès le mois de novembre 1814, en

accord avec les Anglais. Et le principe d’une barrière Wellington était décidé.

Napoléon est déchu par le Sénat le 3 avril 1815. Deux semaines plus tard, le

16 mars 1815, Guillaume-Frédéric d’Orange-Nassau, prince souverain des Pays-Bas

Unis, déclare « que tous les pays y

appartenant forment, dès à présent, le Royaume des Pays-Bas, pour être ainsi

possédés par lui et ses légitimes successeurs et prendre le titre de roi, et

ajouter à ce dernier celui de duc de Luxembourg, à cause des relations

particulières que cette province est destinée à avoir avec l’Allemagne ».

Sa joie est de courte durée : Napoléon débarque en Provence et Louis

XVIII, le protégé de Wellington, doit s’exiler. Malgré cela, le Congrès de

Vienne continuera ses travaux comme si de rien n’était et l’Acte final du 9

juin décrète l’intégration des Départements réunis au Royaume uni des Pays-Bas.

Ces neuf départements réunis sont les départements français issus des Pays-Bas

autrichiens et de la Principauté de Liège réunis par la Convention nationale

française en 1795 à la France. Quant aux

Pays-Bas du sud, ils avaient été cédés par l’Autriche à la France après le

Traité de Campo-Formio de 1797.

Les Pays-Bas du nord et du sud, ainsi que la principauté de Liège, sont donc

réunis en un seul Etat : le Royaume-Uni des Pays-Bas. C’est ce nouvel état qui

devra construire et entretenir la barrière Wellington.

Ce royaume pas si uni se disloque quinze ans plus tard et le Royaume de

Belgique ‘hérite’ de cette ligne.

Sans enthousiasme : le nouveau royaume est déchiré entre des francophiles,

anglophiles et germanophiles qui ont par la force des choses une conception

différente de ce que devait être la défense. C’est probablement la raison

pourquoi cette ligne est tombée dans l’oubli, ou plutôt a été nié par les

historiens de la jeune Belgique : le sujet était trop controversée.

Un bilan des guerres de mouvement

Cette ligne de défense est donc remise en question quelques années à peine

après son achèvement. Ce qui ne veut pas dire que le concept n’était pas

cohérent. Seulement, le rapport des forces entre les alliés avait changé. Cette

barrière se voulait la synthèse des guerres de Napoléon qui avait développé la guerre de

mouvement. En se basant sur cette expérience Wellington préconise la construction

de 21 toutes nouvelles forteresses censées faire tampon en attendant les

mouvements des alliés. Et il ne lésine pas sur les moyens. Là où le Pré Carré

de Vauban était un bricolage et transformation des citadelles existantes, les

forts ‘hollandais’ ont été construits ab nihilo.

Les premiers scandales immobiliers capitalistes

La ligne Wellington est aussi intéressante dans la mesure où l’on voit à

l’œuvre les tout premiers promoteurs capitalistes, avec les premiers scandales

immobiliers. Les précurseurs de Matexi et d’Immo Chartreuse. Suite à ces

scandales le constructeur de cette ligne, le Lieutenant Général Krayenhoff,

connaît une fin tragique.

devenir la couronne sur son œuvre de fortifications est devenu une tare. En 1828

le magasin à poudres tout neuf d’Ypres s’écroule, suite à des malversations

avec les entrepreneurs et ses officiers de génie. Le lieutenant-colonel ingénieur

Lobry est condamné à 20 ans de bagne. Idem à Ostende ou le capitaine-ingénieur

Pasteur est condamné à un an de prison et son lieutenant adjoint Van Duyn six

mois. Le directeur de la direction des Fortifications, général-major Hennequin,

se suicide en prison. Krayenhoff est mis en accusation. Il évite une

condamnation mais on supprime sa fonction d’inspecteur-général.

les expropriés s’organisent pour traire au maximum la vache à lait de ce

Royaume Uni.

un peu en détail pourquoi cette ligne a été remise en question

presqu’immédiatement après son achèvement, en 1830.

1818 : un protocole militaire secret

Christophe Bêchet décrit très bien dans son article « La Meuse comme « Barrière? Regards croisés

sur une frontière stratégique entre la France et l’Allemagne (1870-1914) »

comment le protocole militaire secret

d’Aix-la-Chapelle signé le 15 novembre 1818 stipula qu’en cas de guerre avec la

France, aussitôt le casus fœderis déclaré, les forteresses méridionales du pays

devraient être gardées par une coalition anglo-prusso-batave (Revue belge de Philologie et

d’Histoire Année 2013 pp. 1155-1186).

constituer une immense place d’armes,

capable de recevoir au moment d’une guerre avec la France les troupes et

le matériel nécessaires aux opérations alliées. Les troupes hollandaises

occuperaient en première ligne Menin, Tournai, Ath, Mons et Bouillon. Elles

surveilleraient en outre l’embouchure de l’Escaut à Anvers et le passage de la

Meuse à Maastricht et à Liège.

tiendraient à l’ouest les forteresses d’Ostende, Nieuport, Ypres et celles

situées sur l’Escaut (Audenarde, Gand et

Termonde) à l’exception donc de la citadelle de Tournai et de la place

d’Anvers. Les troupes prussiennes, à l’Est, défendraient les citadelles de Huy,

Namur et Dinant ainsi que les places de Charleroi, Mariembourg et Philippeville.

Une divison de tâches qui posait déjà des problèmes au départ, puisque la Prusse prétendait annexer la rive droite de la Meuse. En 1815

Guillaume I est tout content d’annoncer que: ‘toutes les parties de la Belgique

qui ont appartenu autrefois à l’Autriche ont été placées sous mon souveraineté ».

Mais comme le pouvoir est au bout d’un fusil (ce n’est pas Mao qui a inventé cela

la Hollande était très méfiant envers l’allié

Prussien encombrant…

Selon F. Balace une troisième ligne couvrait Flessingue, Breda, Venloo avec

Maastricht comme partie avancée. A ce que je sache, Maastricht faisait partie

de la ligne de pénétration attribué aux Prusses et on y est en train de

restaurer une partie de cette forteresse.

Aucune des

forteresses de la ligne Wellington ne subira l’épreuve du feu. Peu de systèmes

de fortifications ont connu une vie aussi brève. A peine achevés, l’utilité des

forts est remise en question.

Dès 1830, la Révolution belge

bouleversa ses plans militaires.

Le 4 octobre 1830, le

Gouvernement provisoire proclame l’indépendance de la Belgique. Six mois plus

tard, le 17 avril 1831, un protocole secret fut signé à Londres par les

plénipotentiaires d’Autriche, de Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie qui reconnaissaient la disproportion du

nombre des forteresses eu égard aux faibles ressources du jeune Royaume de

Belgique.

les alliés proposèrent au ministre belge Sylvain Van de Weyer une convention

des forteresses qui réclamait la destruction des places de Menin, Ath, Mons,

Philippeville et Mariembourg. Le Roi des Belges devait entretenir constamment

les autres.

démolition devaient être terminés pour fin 1833.

série de raisons (budget, géopolitiques), le démantèlement n’est entamé que

vers 1850. Léopold Ier prépare un revirement complet de la stratégie militaire.

La commission militaire de 1848 avait désigné Anvers comme le «réduit national ». Les travaux très

coûteux poussaient évidemment au démantèlement de la plupart des autres places

fortes.

que les considérations budgétaires ont été les rapports de force entre les

alliés de Waterloo. La stratégie de converger avec ces alliés contre la France

révolutionnaire avait vécu.

Léopold profita du

climat international tendu au lendemain du coup d’État bonapartiste du 2

décembre 1851 pour débloquer des budgets en faveur des fortifications d’Anvers. En 1859 le

Parlement avalisa le projet de Grande Enceinte élaboré par l’officier du Génie

Henri-Alexis Brialmont. Le ministre de la Guerre le lieutenant-général Chazal

déclarait : «Lorsque les démolitions

reconnues indispensables seront terminées, notre système permanent de défense

se composera d’une grande position stratégique pouvant servir à l’armée de base

d’opération et de point de refuge en cas de revers. Des places de Diest et de

Termonde couvrant la ligne du Rupel, du Demer, de la Dyle et de la Nèthe nous

assureront la défense de nos deux grands fleuves ».

réclamait des effectifs considérables. La réforme de 1868 fixera l’effectif

nécessaire de l’armée sur pied de guerre à 100.000 hommes. Or, 55.000 de ces

hommes étaient assignés à la seule garde d’Anvers. Pour Chazal donc, ce réduit

national signifiait à terme l’abandon des autres places fortes du pays, y

compris les citadelles de la Meuse (Liège, Huy et Namur). Il est vrai que ces

citadelles étaient obsolètes suite aux progrès foudroyants de l’artillerie

rayée.

difficilement auprès d’une partie de l’opinion publique, notamment wallonne.

La Prusse devient une menace, et la future triple Entente se dessine (France,

Russie, RU). Brialmont commença à travailler sur la modernisation les antiques positions

de Liège et de Namur: «Après avoir pourvu

à la défense extérieure d’Anvers, le Gouvernement devra demander des fonds pour

compléter et améliorer les fortifications de Namur et de Liège, deux places

qui, dans une future guerre entre la France et l’Allemagne, pourraient avoir un

rôle important à jouer ». Ces fortifications ne sont pas une

réhabilitation des forts dits hollandais : ceux-ci sont démilitarisés

partout.

La ligne de pénétration des Prusses

des Prusses dans « het zuidelijk frontier »: Liège, Huy, Dinant et Charleroi.

s’occuper aussi de Mariembourg et Philippeville. La ville de Luxembourg était

pour la Confédération germanique (Deutscher

Bund, dont Guillaume d’Orange était membre en tant que duc de Luxembourg et du

Limbourg).

Ces forts n’avaient pas le même poids. Les voici en ordre d’importance, en

millions de florins

Charleroi 6.5

Namur 5.1

chartreuse 2.7

Liège citadelle 2

Huy 0.5 Dinant 0.4 Marienbourg 0.3 Philippeville 0.3 Bouillon 0.05

Le classement du site de la

Chartreuse en 1991

Commençons donc par

les vénérables restes du fort ‘hollandais’ de la Chartreuse. En 1983, au moment où l’armée envisage de quitter définitivement la

Chartreuse, il y avait à Liège encore une certaine conscience de sa valeur

patrimoniale. La Ville propose pas moins que 138 modifications à son plan de

secteur pour éviter le dépeçage du site par les promoteurs. Certes, en 1989 le

plan de secteur de Liège affecte 14,67 ha du plateau en Zone d’Aménagement

Communal Concerté (ZACC), mais cela n’empêche pas qu’un Arrêté Ministériel

classe, deux ans plus tard, en 1991, le fort hollandais et l’ensemble du site à l’inventaire du

patrimoine immobilier culturel (IPIC) :

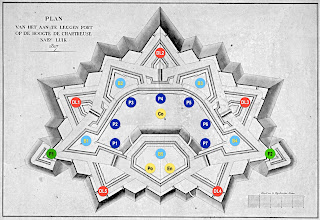

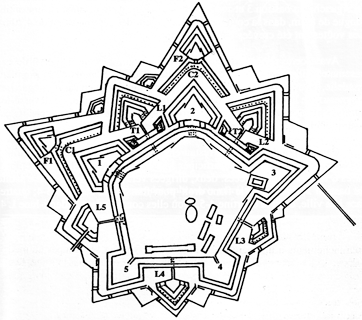

« Le fort fut construit de 1818 à

1823 d’après les plans du major H. Camerlingh. Construction en étoile

comprenant principalement cinq bastions et cinq demi-lunes, dont ne subsistent

plus aujourd’hui que le 5e bastion appelé « réduit » et des vestiges

des ouvrages extérieurs. Maçonnerie principalement en brique renforcée de

calcaire aux soubassements, pilastres d’angle et encadrements des baies. Accès

primitif au « réduit » au sud, par un portail en calcaire de style

néo-classique daté de 1818 : vaste cour fermée à l’est par trois ailes de

bâtiment de style classique, abritant la caserne, de deux niveaux à l’origine,

exhaussées par la suite. A l’ouest, intéressante poudrière comprenant trois

salles voûtées; la salle centrale couverte d’un plafond dont les poutres

reposent sur des corbeaux de calcaire».

envisage de financer une fondation en cédant des zones d’extension d’habitat à

un promoteur immobilier et en récupérant des matériaux dans les bâtiments

postérieurs à l’occupation hollandaise…

une partie en vente publique, et la divise en trois lots. Un de ces trois lots

comprend le fort hollandais. On peut se demander, quinze ans plus tard, si ce saucissonnage

n’a pas été une stratégie mûrement réfléchie pour ruiner ce qui reste du fort…

1818 les expropriations de la

Chartreuse

|

| Maison lambinon en 2006 |

L’ironie de l’histoire veut qu’au moment même

de la construction du fort, des promoteurs et entrepreneurs peu scrupuleux

étaient déjà présents.

bonne partie les vaincus – les français – qui paieront la Barrière Wellington. Une

partie des 700 millions de francs d’indemnité de guerre de la France était destinée aux vingt forteresses:

28,3 millions de florins. La Grande-Bretagne s’engageait généreusement pour 22,6

millions de florins, et les contribuables belges et néerlandais payèrent 35,2

millions. Une flopée d’entrepreneurs s’enrichissent avec l’expropriation de l’ancien hameau de Péville: « Vu le rapport de notre Commissaire général de

la guerre nous avons décidé et décidons : de consacrer une somme de deux

millions cinq cent mille florins pour la construction du fort de La Chartreuse

à Liège et les achats (propriétés privées)« .

Jacques Liénard décrit dans son « Hameau de Péville, histoire de la Chartreuse » comment les pacifiques

occupants du minuscule hameau de Péville ont refusé les offres d’indemnisation

lors de l’l’expropriation, avec notamment L.-J. Lambinon, notaire, propriétaire

de la «Maison Lambinon» portant

l’inscription mystérieuse «Café Clermont»;

elle a survécu à l’édification du fort hollandais, aux transformations

militaires de 1939 mais pas aux promoteurs des années 90.

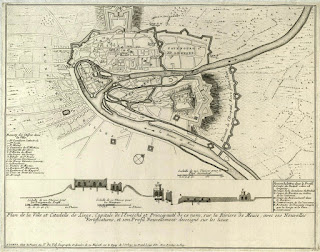

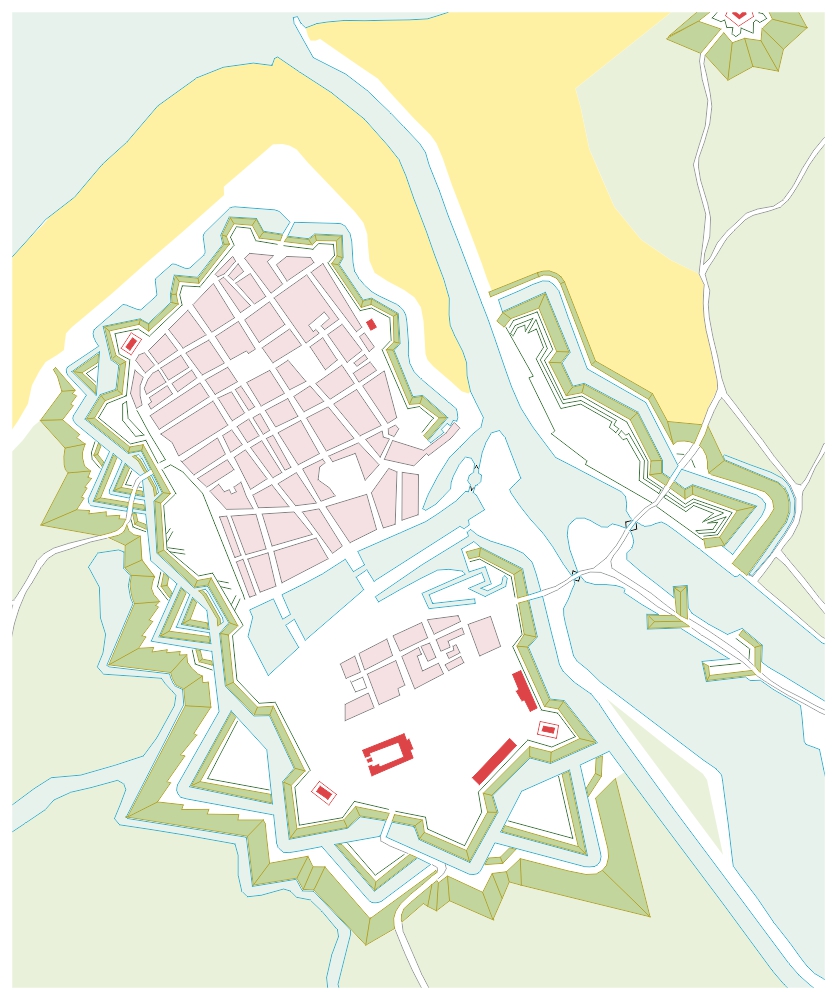

La Citadelle de Sainte Walburge

Je n’ai pas eu le temps d’étudier la citadelle de Sainte-Walburge.

Le même Camerlingh qui s’est occupé de la Chartreuse lance un projet de

reconstruction en 1817. On exproprie et rase la chapelle Sainte-Balbine, la

porte Sainte-Walburge et le bastion du Clergé. Les bastions 1 et 2 entièrement

reconstruits sont séparés de l’enceinte par une place d’armes de 10 m de

largeur. Deux lunettes couvrent le Fond-Pirette, le plateau de Sainte-Walburge

et le Fond-des-Tawes. Pour couvrir les courtines 3-4 et 4-5, deux demi-lunes

sont construites. Le glacis mesure 35 à 40 m côté campagne et 10 m côté ville

où il rejoint la pente de la colline.

Huy

A Huy aussi le Fort a été construit entre 1818 et 1823 sur le site de l’ancien

château, le « Tchestia« ,

démoli en 1717. Ainsi que le rappelle

une inscription en néerlandais au dessus de la porte d’entrée, la première

pierre du fort actuel fut posée le 6 avril 1818 par le lieutenant-colonel H. Camerlingh. C’est le même qui supervise les travaux de la Chartreuse. Son adjoint à Huy est

le capitaine ingénieur A. J. Anemaet.

touristiques : « le fort actuel fut construit

avec l’aide des Hollandais en 1818. Les travaux durèrent 5 années ».

pour les canons. La plus grande partie se trouve sur la couche inférieure du

bâtiment, dans les caves. Au pied de la citadelle, sur le front qui domine les

routes de Namur, une rangée supplémentaire de casemates. Le troisième grand

côté surplombe la vallée du Hoyoux. Au cours du siège du 17ème siècle, la

citadelle avait été bombardée plusieurs fois de ce côté. Ce front a une couche

de casemates seulement. La citadelle accueillait 600 soldats et était armée de

34 canons et de 16 mortiers.

le fort, défendu par vingt canonniers invalides, fut occupé sans résistance par

une bande de Hutois qu’entrainait un batelier surnommé Mamé.

font partie de l’ennemi interne : les républicains du « Risquons-tout »,

en 1848. Ils bénéficieront très vite de mesures de clémence, et

furent rendus à la liberté.

maigre pour construire un projet touristique autour. Ce qui explique que la

ville de Huy qui avait ‘hérité’ le fort est toute contente de le refiler en

1880 à l’Etat qui réintègre le fort dans

le système défensif de la Meuse en 1914.

allemand Die Woche le fort de Huy ne fut pris qu’après d’héroïques assauts des soldats du Kaiser. La vérité est toute autre car les

Allemands sont entrés dans Huy l’arme à

la bretelle, l’armée belge l’avait

désaffecté. Les allemands l’utilisent comme camp disciplinaire. Après

l’armistice le fort devient un centre d’hébergement pour soldats russes

blessés.

activités touristiques afin de visualiser le panorama de la ville.

allemands y sont internés après avoir franchi la frontière belge. Le 10 mai

1940, ces soldats passent du régime d’internés à celui de prisonniers de

guerre. Pas pour longtemps évidemment.

Jusque là on est dans

l’anecdotique. Mais pendant la deuxième guerre le fort est utilisé par les

Allemands comme centre d’internement pour des prisonniers politiques. Plus de 6

500 patriotes y sont internés, soit

plus du double de détenus qu’à Breendonk. À partir du 22 septembre 1941, le fort de Huy

est également utilisé comme camp de transit avant la déportation vers des camps

de concentration, principalement Vught et Neuengamme.

de pareille forteresse plantée sur un éperon rocheux extrêmement escarpé,

culminant à 160 mètres d’altitude? Et pourtant… Mon cama Maxime Tondeur s’est

penché sur l’incarcération – et l’évasion manqué – du député Julien Lahaut au

fort de Huy du 22 juin au 20 septembre 1941, date à laquelle il fut déporté

dans le camp nazi de Neuengamme.

Soviétique. En Belgique, la Gestapo et les feldgendarmes jetèrent tous les

communistes et militants antifascistes dans des camps qu’ils avaient installé à

Breendonck et à Huy, dont le député Julien Lahaut qui constatera que sur les

500 à 600 hommes arrêtés les 21 et 22 juin 1941, et internés à Huy, 35

seulement restaient encore en vie à la fin de la guerre…

août, Lahaut et Terfve arrivent à sortir par la seule meurtrière est encore

accessible, celle par laquelle entrent dans le fort les fils de l’éclairage

électrique. Elle s’ouvre à huit mètres du sol. Il importe de se laisser glisser

le long du mur et de sauter dans le vide. Lahaut heurte les fils électriques,

reçoit la décharge et est projeté dans le vide. Frappé par un évanouissement, il

tombe dans une roncée inextricable où une demi-heure plus tard, les patrouilles allemandes le découvriront, le

rouent de coups et l’abandonnent à demi-mort au milieu de la place d’appel. Ils

le jettent ensuite dans un cachot obscur où il passera plus de huit jours.

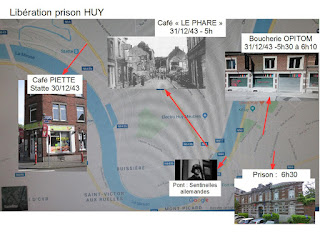

la Saint sylvestre 1943, les partisans armés libérèrent la prison de Huy. Voir

À la Libération, le fort

est transformé en centre d’internement pour inciviques. C’est donc à juste

titre qu’un Musée de la Résistance et des Camps de Concentration s’y installent

en 1992.

femme enchainées, dont l’union brise les chaines : ‘nous étions enchaînés et c’est tous ensemble que nous avons vaincu’.

Cet œuvre du statuaire Marceau Gillard

fut inaugurée en 1975 (Province de Liège- N° 262 Tourisme oct.1978). Le même sculpteur réalisera la ‘naissance de Liège’ du Pont des

Arches (1948), ainsi que le monument aux victimes de Grâce-Berleur, tuées lors

des événements de la Question Royale.

l’exposition universelle de Bruxelles en 1958, un téléphérique est construit àHuy, comme à Dinant.

rouille, n’étaient plus aptes à assurer la sécurité. L’installation ferme

provisoirement en 2003, le temps de faire les travaux nécessaires. En 2006 l’exploitation

a reprise jusqu’en 2012, avec un tragique crash d’hélicoptère. Fin

2012, une étude « Requalification du site

du téléphérique, du fort et du Mont Mosan » est commandée par la SPI et le

CITW au bureau d’étude JNC 2016 qui

définit un master plan téléphérique

droite« , explique Joseph George, l’échevin du Tourisme. Le coût de la

réhabilitation du téléphérique est estimé à 6.200.000 euros.

relance touristique est peut-être une occasion de remettre en valeur

cette barrière Wellington, sans contester l’aspect ‘Musée de la Résistance’ d’ailleurs peu développé…

La citadelle de Namur : quand un Guillaume d’Orange rase

le Fort d’Orange de son ancêtre Guillaume d’Orange III

hollandais. Trois forts détachés sont construits, un seul nous est parvenu. Le

fort antérieur construit par l’ingénieur hollandais Menno van Coehoorn et assiégé

par Vauban avait été démantelé en 1782 par l’empereur Joseph II. Le roi

Guillaume d’Orange rase ce qui reste du Fort de son ancêtre Guillaume d’Orange

III pour y installer trois lunettes dont deux subsistent aujourd’hui.

192 transactions et 85.540 florins.furent nécessaires pour exproprier les

terrains, dont certains avaient été acquis par des particuliers lors des

démilitarisations antérieures par les gouvernements autrichiens et français. L’Intendant

général se plaint en mars 1817 que plusieurs propriétés sont évaluées à

des prix trois à quatre fois plus élevées que celui d’achat (Le Colonel A.

Gany, La reconstruction de la citadelle de Namur sous Guillaume F, roi des

Pays-Bas problèmes techniques,

financiers et domaniaux).

l’enceinte bastionnée est démantelée et remplacée par des boulevards ceinturant

le centre-ville, entre 1861 et 1864.

Namur, une attraction touristique de premier plan

Le 8 juillet 1891, Léopold II signe l’arrêté

déclassant la citadelle, les terrains sont cédés à la ville à la condition

qu’elle ne les aliène pas à des particuliers. En 1914 et en 1940, la citadelle

servira encore de poste de commande pour la position fortifiée de Namur (comme

la Chartreuse a servi de poste téléphonique pour Eben-Emael).

attraction touristique de premier plan : 42.961 personnes ont pris un

ticket pour le centre du visiteur, le petit train ou la visite des souterrains

(19.014 personnes). Sans compter ceux qui ne passent pas par l’accueil. 23

personnes sont désormais engagées à l’année: “Durant le dernier trimestre

2017, où les grands souterrains étaient rénovés, on a compté le double de

visiteurs qu’en 2016. On a engagé un guide supplémentaire à temps plein, sans

oublier les quatre saisonniers. L’audioguide en chinois n’a pas encore

attiré la grande foule avec 128 visiteurs chinois contre 76 en 2016. Il y

en a plus que ça en réalité, mais ils ne sont pas comptabilisés car ils ont une

photo une photo devant la tortue et repartent sans passer par l’accueil ».

peu plus sur cet aspect ‘barrière

Wellington’, ce projet unique du Koninkrijk der Nederlanden, ils pourraient

peut-être drainer quelques milliers des visiteurs de Waterloo. Autre chose que les 128 chinois de 2017…

Dinant

A Dinant aussi, le fort que l’on voit est entièrement ‘hollandais’. En1703 les Français avaient

rasé les fortifications avant de rendre la ville à l’évêque de Liège. Jusqu’en

1815, la ville n’a plus de fortifications. Le fort que l’on voit est donc construit entre 1818 et 1821. Le concept est le même : des

galeries couvertes avec des positions de tir à partir desquelles les canons

pourraient couvrir la vallée et le pont. Pour protéger le fort du côté du

plateau, un plus petit fort frontal a été construit. En 1853, la forteresse fut

déclassée

entreprenants rachètent le site à la ville qui avait racheté la Citadelle en

1878 pour le franc symbolique.

Le développement touristique connaît un boom avec le téléphérique de 1956, à

l’occasion de l’exposition universelle de Bruxelles. Selon l’administrateur

délégué Marc de Villenfagne, «nous ne dépendons pas de la mendicité

publique, nos fonds sont 100% privé. Et nous sommes peut-être même le site

historique wallon à attirer le plus de visiteurs, avec 200.000 visiteurs par

an. Si pas, nous figurons au minimum dans le top 3. »

qui est sauvé avec des fonds 100% privés, il y en a dix qui sont massacrés. Et

pas par des mendiants, mais par des vautours de l’immobilier…

Charleroi et ses

souterrains

Charleroi non plus n’évoque ses fortifications

hollandaises. Mais les carolos ont l’excuse qu’il ne reste plus grand chose: après

le démantèlement de la forteresse, décidé en 1867. Il reste quelques

souterrains que la Société royale d’Archéologie de Charleroi a encore fait

visiter aux Journées du Patrimoine de 1991.

et il est vrai que celui-ci a dirigé le siège de Charleroi, après avoir

contribué à ses fortifications. Mais les constructions de Vauban avaient déjà

été démantelées en 1747, sur ordre de Louis XV. Sous domination autrichienne,

l’Empereur Joseph II décide en 1782 la mise en vente des terrains occupés par

les anciennes fortifications.

n’est donc plus celle de Vauban et s’étend considérablement vers le nord, en

créant un nouvel accès: la porte de Waterloo. Le Lieutenant Général Krayenhoff pose la première pierre de la nouvelle

citadelle en 1816. L’ingénieur militaire H. Oortwijn est

chargé des travaux. Cinq portes permettent d’y accéder: les portes de Waterloo,

de Marcinelle, de Marchienne, de Mons et de la Belle Alliance.

Anvers mène à une vente et urbanisation des fortifications de la Ville Basse, qui

sont rasées presque complètement. Ce qui reste des fortifications, à part ces

souterrains, c’est la trame de la ville. Ce qui peut être intéressant, à

condition de le rendre tangible et lisible. Tout compte fait, les lotissements

tout autour de la Chartreuse remontent aussi à la démilitarisation du fort,

avec la vente du glacis.

de pénétration Prusse, une ligne de forts occupés d’un côté par la

Confédération germanique : la forteresse de Luxembourg, et Mariembourg et

Philippeville pour les Prussiens.

approfondie. Le fort était géré par 38 États dont 4 villes libres. Cette

confédération germanique avait de quoi faire pâlir la Belgique confédérale avec

ses quatre gouvernements. Elle a existé de 1815 à 1866, quand Bismarck unifie

l’Allemagne.

Mariembourg et Philippeville

Mariembourg et Philippeville étaient assignés

aussi à la Prusse. Philippeville fait sa

pub avec ses souterrains mis en place par Vauban. Je ne suis pas sûr que cela est historiquement correct. Bien sûr, le plan de la

place, dix rues convergent vers la Place d’Armes, remonte à Charles Quint. Il

la baptise du nom du nouveau roi d’Espagne Philippe II. En 1659, la place forte

passa à la France et Vauban fait une mise à jour.

forts hollandais. Idem pour

les galeries de mines et contre-mines. Le GRSMA a publié un plan filaire de la fortification

souterraine, fruit des recherches de Michel Caubergs. Je n’ai pas réussi à

retrouver cette publication.

Toutes les entrées d’origine ont été comblées et perdues lors du démantèlement

des fortifications en 1856. Les souterrains ne furent rouverts que 75 ans plus

tard. De nos jours les galeries ne communiquent plus toutes entre-elles, mais

se terminent sur des fonds (murs), des éboulements ou sur des zones noyées, une

grand partie des réseaux étant inaccessible. Une partie des souterrains (+/-

400m) a été aménagée dans les années 1960 pour accueillir des touristes.

En 1659, Vauban intègre Mariembourg aussi dans son Pré Carré. Elle reste

française en 1814 après le 1er traité de Paris, et est rattachée au royaume des

Pays-Bas par le second traité de Paris.

Binche, Dinant, Bouillon et Arlon n’étaient pas repris dans la première

version de la ligne Wellington. Arlon et Binche ne seront d’ailleurs jamais

fortifiés, pour des raisons budgétaires.

réclamait la destruction des places de Philippeville et Mariembourg, à coté de

Menin, Ath, Mons. La convention

précisait même que la démolition devait être terminée pour le 31 décembre 1833,

mais pour diverses raisons la Belgique postpose ces démolitions.

Le projet Septentrion – De la ville forte à la ville durable

|

| ostende – zuiderfrontier 1823 Tekening: David Ross |

La Ville de Liège a invoqué à plusieurs

reprises le manque de fonds. Or, plusieurs programmes européens couvrent ce

genre d’investissements. Le projet Septentrion

– De la ville forte à la ville durable – réunit dix-neuf villes fortifiées. Il est financé par le programme

Interreg IIIB Europe du Nord-Ouest (15 millions € dont 8,3 millions € de fonds

FEDER).

et Namur.

autour de vestiges militaires. Il y a des fans de la ‘Ceinture de fer Vauban’.

Waterloo est le site belge le plus visité. Pourtant, il n’y a rien à voir, à

part la butte. Par contre, on ne fait rien autour de cette ligne Wellington. Liège

mentionne à peine son fort hollandais de la Chartreuse et ne lance aucun projet

dans la cadre de Septentrion: « la

Citadelle laisse en héritage un tampon vert autour des remparts. Le site de la Chartreuse

présente la même configuration. La valorisation de ces espaces verts et

l’amélioration des connexions avec les quartiers environnants et le

centre-ville donneraient une plus-value certaine au cadre de vie des Liégeois.

Le vis-à-vis des sites de la Chartreuse et de la Citadelle est une

configuration inédite sur le territoire du projet Septentrion.

existe déjà des projets, notamment sur le site de la Chartreuse qui reste un

grand espace disponible au cœur d’un quartier urbanisé. Il serait intéressant

qu’il garde une fonction publique, en exploitant notamment son patrimoine

militaire» (p.44). Un peu hypocrite, et surtout,

aucune proposition tant soit peu concrète…

Clausewitz et les forteresses

J’ai dit au début que ce chapelet de forts a

été construit sur base du bilan des guerres de mouvement napoléoniennes. Le

livre monumental de Karl Clausewitz, « De la Guerre » en est un

bilan magistral. Je ne saurais résister à la tentation de reprendre ici

quelques alinéas de son chapitre X, les forteresses.

d’une ou plusieurs forteresses plutôt qu’à la destruction des forces armées de

l’ennemi. Nous ne sommes plus aux temps où les remparts suffisaient, sans

autres dispositifs militaires, à préserver une place d’un raz de marée balayant

le pays entier. Depuis que les grandes armées permanentes et leurs puissants

trains d’artillerie abattent automatiquement les différents points de

résistance, l’armée n’a aucun intérêt à se disperser en d’innombrables places

fortes, pour ralentir un peu l’avance ennemie, et succomber en fin de

compte »

Vous me dites : et vous utilisez

Clausewitz pour expliquer la construction à partir de zéro de 21 forts ? Eh

bien, oui. Clausewitz énumère 11 arguments pour les forteresses, dont le plus

important est de former « un

véritable bouclier contre l’attaque ennemie. Les forteresses que le défenseur

laisse devant lui brisent comme des blocs de glace le torrent de l’assaut

ennemi. Les forteresses coopèrent de façon décisive et magistrale à l’acte de

défense, et cette fonction est la plus importante de toutes. Si la forteresse

est pour l’assaillant qu’un point impossible à occuper, elle peut le gêner,

bien sûr, mais jamais au point de lui faire entreprendre le siège. Mais, comme

il n’est pas possible de laisser dans son dos 6,8 ou 10.000 hommes livrés à

eux-mêmes, il est obligé d’investir la place avec une force suffisante ;

et, pour ne pas avoir à recommencer l’opération indéfiniment, il est obligé de

l’assiéger et de la prendre. »

livre. Clausewitz et Wellington se

sont retrouvés à Waterloo. Le premier a publié l’année même Der Feldzug von

1815 in Frankreich (La campagne de 1815 en France). Le duc de Wellington a

répondu dans un mémorandum en 1842. Clausewitz était déjà mort, mais le débat

intellectuel ne s’arrête pas au Hades…

Biblio

https://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_1986_num_64_4_5613_t1_0876_0000_2 Liège et le Royaume des Pays Bas, une place

forte dans un ensemble défensif, 1815-1830 Liège, 1982 : un vol. oblong,

ronéotypé, 185 p. (Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie Militaires)

C.L.H.A.M.

LIÉNARD J., 1982. Le fort de la Chartreuse,

création hollandaise (1818-1823) à Liège. In Liège et le Royaume des Pays-Bas :

une place forte dans un ensemble défensif 1815-1830, Liège, p. 99-120.

Historique de la genèse à nos jours, Liège, éditions Pimm’s.

Cité Miroir une expo du photographe gantois Michiel Hendryckx sur

Uni des Pays-Bas visibles en Belgique encore aujourd’hui, dans le cadre du

bicentenaire de l’ULiège. L’affiche reprenait le Canal de l’Ourthe. Voir mon blog http://hachhachhh.blogspot.be/…/quel-avenir-pour-le-plan-co…

van de vestingen die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.

https://www.youtube.com/watch?v=DOWfxJI-6-4

Galerie souterraine, période hollandaise

– Charleroi

AEL, Cartes et plans

N° 99. Plan de la chaussée d’Amercoeur à Fléron, entre Liège et Verviers. Tracé

de la chaussée à construire et des anciens chemins qui lui sont

approximativement parallèles, chemins vers Ensival et Soiron.

anniversaire de la pose de la première pierre».

de 1818 à 1840 construite par les Hollandais

Plans-Reliefs, 1903.

citadelle pour la défense de la Meuse », Liège et le Royaume des Pays-Bas : Une

place forte dans un ensemble défensif, 1815-1830, 1982, p. 82-83

A.,La Chartreuse:

forteresse hollandaise en terre liégeoise dans

Bulletin du Centre liégeois d’histoire et d’archéologie militaires, t. I,

fascicules 1 et 2, janv. 1980.

patrimoine. La Chartreuse, forteresse hollandaise

en sursis?, Liège, Centre Nature et Patrimoine, 1993 (disponible sur Internet).

http://www.clham.org/t-1-fasc-6-liege Christian DURY : Liège et le royaume des

Pays-Bas. Une place-forte dans un ensemble défensif (1815-1830)

L’asbl Centre liégeois d’Histoire et d’Archéologie militaires (en abrégé :

CLHAM) programme une exposition en 1982 à l’hôpital militaire Saint-Laurent

« Liège, 1000 ans de fortifications militaires » a été présentée au

public du Millénaire de la principauté de Liège en 1980 : un recueil

d’articles avec e.a. C. DURY, Le patrimoine monumental militaire de la Belgique