Le château et les traces laissées par la famille Hanxheller à Herstal

Cette année, si tout va bien, Herstal achètera

ce qui reste du château des Hanxheller, sur la Licourt. J’ai décrit

l’historique dans un autre blog, en me basant sur un petit livre « La seigneurie de Herstal sous les Hanxeller

1558-1604 », de notre historien local André Collart. Ce demi-siècle sous les Hanxheller est

passionnante. Face aux Hanxheller il y avait les Princes d’Orange (aujourd’hui la famille royale hollandaise

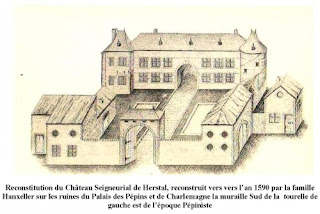

porte toujours le titre de Seigneur de Herstal). Vers 1558

ce Prince, à court d’argent, met en gage sa seigneurie auprès d’un chevalier

allemand, François Hanxheller, qui s’installe dans une ancienne maison à La

Licourt. François décède deux ans plus tard. Un peu plus tard, Guillaume

d’Orange se tourne vers les protestants, et le duc d’Albe confisque tous ses

biens. La situation avec sa Seigneurie gagée auprès des Hanxheller arrangeait

très bien le Prince. La veuve Hanxheller et ses fils s’installent solidement à

Herstal, et construisent en étapes successives un château.

Lorsque vers 1595 le fils de Guillaume

d’Orange veut récupérer sa Seigneurie, une autre affaire surgit. Un demi-siècle

plus tôt, Charles Quint avait proposé au Prince-Evêque d’échanger Herstal

contre Marienbourg, dans le dos du Prince d’Orange qui détenait la Seigneurie,

et qui était encore mineur. Le

Prince-Evêque tient à cet échange, mais refuse évidemment à lever l’hypothèque de

26.000 florins due à la famille Hanxheller. Cette affaire trouve son aboutissement

en 1604 seulement.

Dans ce blog-ci nous suivons tes traces que

cette famille a laissées à Herstal. Vers 1605 les Hanxheller sont finalement dépossédés

de leur Seigneurie, mais restaient propriétaire de leur domaine de la Licourt.

Agnès, petite fille de François, avait marié un noble hollandais, et vend en 1658 le château à

un négociant d’Amsterdam. Exeunt les Hanxheller. Le manoir connaît alors une

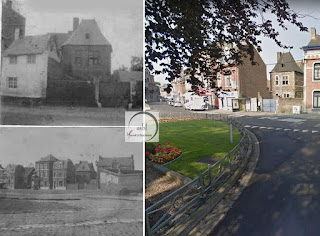

histoire mouvementée, et mal documenté. Vers 1800 ce qu’on appelle alors la Vieille

Cour est dans les mains de Gilles Olivier, qui le lègue en 1814 à sa fille Anne-Cathérine

Olivier, épouse de Jean-Henri Courard et

ensuite à Jean-Michel Courard. Son petit-fils du même nom détruit le manoir en

1854 pour la construction de sa maison. Il ne laisse que la tour.

Nous retrouvons encore le château sur une

gravure des ‘Délices du pays de Liège’de

Remacle Le Loup. En 1883, un aquafortiste reprend «une

ruine très intéressante, qu’il a dessinée il y a 25 ans : le vieux château

sur la place Delcour a disparu depuis pour faire place à une construction

moderne ». Cette construction moderne est la maison que J-M Courard

construite sur les ruines du vieux château.

Sur la façade de la tour une pierre

rectangulaire porte les armoiries des Hanxheller. La pierre tombale recouvrant

la sépulture de la veuve de François Hanxheller, dans l’église de la Licourt, a

été vendu par le curé en 1872. En 1927

André Collart a encore repéré cette pierre à Hermée, à Grand-Aaz. Un cénotaphe

portant les blasons Hanxeler-Spies, provenant de l’église, se trouvait en 1927

au Musée d’Archéologie Liège. Celui-là,

on devrait pouvoir le retrouver.

Les armoiries

Les Hanxleden ont laissé leurs armoiries sur la tour et sur la pierre tombale d’Agnès, veuve de

François. « Franz von Hanxler/Hansseler, Herr der

Freiherrlichkeit zu Herstal und Amtmann zu Millen » porte dans ses armoiries un ancre mural (vous avez déjà remarqué qu’à l’époque on n’était pas très regardant sur

l’orthographe des noms. Ce que je ne ferai pas non plus, en fonction du

document qui les mentionne). Cet ancre, deux C

adossées et liées ensemble par des traverses, s’appelle en héraldique une anille.

L’agrafe qui servait à éviter l’écartement des murs, est associé plus tard à l’’anneau

en fer qui soutient la meule supérieure d’un moulin. Cet emblème était attribué

seulement aux seigneurs haut-justiciers qui avaient droit de moulin banal, où les

sujets étaient obligés de porter leur blé à ce moulin. Pour le chroniqueur

liégeois Jacques de Hemricourt les fers de moulin étaient jadis les marques qui

indiquaient une condition illustre. En 1641 ce blason

inspire un poème à l’auteur des Annales du village natal des Hanxheller.

« Il n’y a pas de bouclier qui exprime

mieux la sagesse.

Il y a des serpents dorés? La sagesse est toute

d’or lorsqu’elle reste constante.

Les serpents sont-ils entrelacés?

C’est la vraie intelligence sage liée par les

liens de la sérénité !

La

connexion est triple?

Telle est la sagesse: personne ne peut briser

une triple alliance.

Les

têtes sont-elles libres?

Si la prudence ne tourne pas la tête dans tous

les sens, elle se laissera surprendre.

Les serpents au milieu? La sagesse nait au

milieu du cerveau, d’où surgit la vertu munie de têtes ».

C’est cette anille gringolée

(terminée en têtes d’animaux) de François que nous retrouvons sur la colonne en angle droit

de la façade à rue de la tour de la Licourt. A gauche nous avons le chevron de son épouse Agnès. Ce chevron de gueules, accompagné de trois étoiles du même,

sur un fond d’argent, se retrouve chez petite-fille, une Agnès aussi. Les Van den Bogaert sont repris dans la bible de l’armorial d’Europe par J.B.Rietstap aussi

connu sous le nom « d ‘Armorial

général contenant la description des armories des familles nobles et

patriciennes de l’Europe ».

L’édition de 1861 reprend

ce chevron d’argent des Van den Bogaert ! (Pour la petite histoire, la dernière édition

du Rietstap a été édité à Berlin en 1937, or que la Constitution allemande de Weimar

de 1919 avait aboli les titres de noblesse, et interdit la création de titres

conférant l’apparence d’une origine nobiliaire, afin de garantir l’égalité de

tous les citoyens. Les nazis ont aboli Weimar ce qui explique que le Rietstap a

pu connaître une nouvelle édition en 1937).

Les Annales Gangeltenses

Voilà pour les armoiries burinées dans la

pierre de la tour. Il y a ensuite les parchemins des Annales Gangeltenses.

Trois siècles avant André Collart, vers 1640, le Jésuite Jacobus Kritzraedt écrit

le Stadtbuch Gangelt. Cette histoire du bourg de Gangelt est dédiée à Wilhelm

von Hanxler. Il commence ensuite les Annales Gangeltenses, en latin, là aussi

dédiées à Wilhelmus ab Hanxleden. Kritzraedt

n’a jamais trouvé d’imprimeur. «Ce qui m’a incité le plus souvent à jeter

plume et papier, c’est quand je pensais que ce que j’ai laborieusement

rassemblé ici ne serait jamais lu par personne », écrit-il à la fin de

son manuscrit. Or, en 2002, le Kreismuseum Heinsberg a

réédité ses Annales, dans le cadre

de la célébration de son 400e anniversaire. Il faudra qu’un jour je passe par

là. Le bourg de Gangelt est à cheval entre l’Allemagne et la Hollande. Un

cheval qu’on a même coupé en deux : le château est d’un côté de la

frontière et le village de l’autre.

Et comble de bonheur

posthume, les Annales sont sur internet, via la Digitale

Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. L’intérêt pour la littérature en

néerlandais sont les passages en nederdiets (bas allemand). Comme ceci : “dat casteel van Herstall op de Mase tuschen

Ludich en Mastricht was dat hooff ende casteel van Brabant en hoort noch toe

den hertoge”.

Kritzraedt était né le

1 mai 1602 à Gangelt, où son père était bourgmestre. Devenu jésuite, il

s’installe dans son village natal, qui avait comme Seigneur Guillaume

Hanxheller. Kritzraedt y sauve les archives paroissiales qui étaient dans un

été lamentable. Il a aussi accès aux archives privées de la famille Hanxler. Il

avait partout des correspondants dont un historien réputé du diocèse de Liège –Jésuite

comme lui – Bartholomeus Fisen.

Le musée de Heinsberg a

traduit les parties en latin. Un liégeois, l’abbé André Deblon des Archives

diocésaines, a aidé à déchiffrer certains passages difficiles à lire. Il y

avait pas mal à déchiffrer d’ailleurs. Kritzraedt dessine aussi par exemple les

armoiries dans l’église paroissiale de Gangelt avec des légendes et des indications

de couleur. Mais le plus grand problème posaient ses notes dans la marge en

petits caractères minuscules. Et quand il n’avait plus de place, il diminuait

encore la taille de la police et utilisait

des abréviations.

Il y avait aussi des

notes – généralement des années – dans la marge intérieure. Ceux-là ont été

reprises entre crochets dans le texte. Mais les autres notes gribouillées ont été converties en notes de bas de page, sauf

lorsque ces notes n’ont pas pu être liées à un passage. Dans l’édition digitale

ces notes se retrouvent sur une autre page, ce qui rend la lecture difficile.

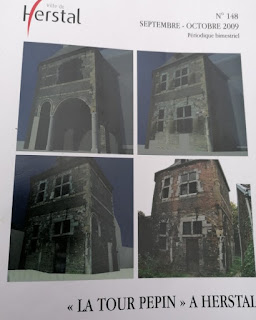

Domini de Herstal.

Tous les seigneurs de

Herstal, y compris les Hanxheller, on essayé de ‘prouver’ leur descendance avec

Charlemagne, à partir de Pepin. C’est pourquoi aujourd’hui encore la

dénomination ‘Tour Pépin’ a remplacé le nom de château de Hanxheller. Notre

jésuite aussi reprend dans ses annales les seigneurs de Herstal à partir

de 685, avec Pipinus Herstallus (Ansegisi Maioris Domus Franciae filius,

proavus Caroli Magni). Il nous apprend que Charles Martel était un fils

illégitime (722 Carolus Martellus Pipini

filius illegitimus. 1000 Anno circiter pertinuit ad Godefridum ducem Lotharingiae ;

Godefridus de Lovanio dominus Herstalli sub annum 1200 ; Joannes a Lovanio

qui olim fuit dominus Lovanii Herstalli et Gasbeque obiit 6 aug. 1324).

Puis il

switche vers l’allemand:“1458, Johann,

Graf von Nassau, nimmt als Lehen die hohen, mittleren und niederen Herrschaftsrechte

von Herstal an”.

Selon Kritzraedt,

les Hanxlers auraient reçu la seigneurie de leur oncle le Prince-Evêque de

Groesbeek en 1570 (Die Hanxlers scheinen

von ihrem Onkel von Grosbeck, dem Bischof von Lüttich, um 1570 mit dieser Herrlichkeit

belehnt worden zu sein).

En 1561, le recteur de l’école de Heinsberg écrit

l’épitaphe pour le sarcophage devant le maître-autel de Gangelt : « Le noble Junker Franz von Hanxleden,

espoir de sa famille, a trépassé dans la fleur de l’âge par le tuberculose au

château de Gangelt. Il fut enterré dans la tombe de ses ancêtres dans le chœur

de l’église ».

La même année 1561, « le noble écuyer Wilhelm von Hanxleden,

chef de famille, Seigneur de Herstal et chambellan du vénérable et distingué

prince Ernst, archevêque et électeur de Cologne et évêque de Liège, acheta par

zèle pour l’Église romaine, de vieux livres catholiques in-folio, comme

souvenir éternel de sa famille, afin qu’il n’y ait aucun danger d’hérésie dans

la région ».

C’est une anecdote, mais

j’apprends aussi dans cette chronologie qu’en juillet 1374, un rassemblement de

danseurs qui voulait tuer tous les chanoines de Liège a été battu et dispersé

dans le village de Herstal, à un demi-mille de

Liège. (‘Tänzer’, die alle

Kanoniker zu Lüttich umzubringen planten, im kaum eine halbe Meile von Lüttich

entfernten Dorf Herstal unterdrückt und zerstreut worden’). Kritzraedt a

trouvé ça chez Chapeauville (T3, chap. 9).

Le logis seigneurial dépossédé de son riche mobilier en 1675

Les Hanxheller avaient été dépossédés de la

Seigneurie vers 1604, mais restaient propriétaire de leur manoir. La petite-fille

de François, Agnès Hanxheller avait marié un noble hollandais, et n’habitait

plus là. Un acte du 3/12/1657 nous montre la maison Hanxeler occupé par un certain

Jean Bols. L’année après elle vend

le château à un négociant d’Amsterdam. Apparemment celui-ci

fait une très mauvaise affaire puisque seize ans plus tard, lors du siège de

Maestricht par Louis XIV, l’immeuble sert de caserne pour les armées de passage.

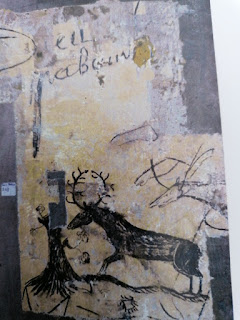

Lorsqu’en 2009 le département de restauration de peintures de

Saint-Luc a sondé

les enduits muraux, on a découvert certains dessins qui « s’apparentent à une caricature brossée avec grande économie de

traits, maladroits et brouillons ». Faits par les soldats ? Les graffiti

n’ont pas été inventés aujourd’hui !

Dans sa « Seigneurie de Herstal »,

André Collart renonce « à suivre les

destinées de l’immeuble aux siècles suivants. Il devient d’ailleurs de moins en

moins intéressant car le logis seigneurial avait été dépossédé de son riche

mobilier et dégarni de ses ornements de quelque valeur. Le 3 maye 1675 Wilhem

Ansillon cerarier de son arte déclare que peu avant l’arrivée de SEM le Compte

d’Estrades, gouverneur de Maestricht au mois de février 1674, il ait par ordre

du sieur Philippe Risach dépendu et osté de la maison que fut feu M. Hanxeller

les portes, verrières, fenestres et chassis de laditte maison et assisté à les

porter dans l’egliesse et maison du gendre dudit Resack et qu’auparavant on

avait aussy transporté de ladite maison les garde-robes, formes de lict,

peinture et tous autres meubles ».

Il nous apprend aussi qu’après une occupation

d’espèce et des dévastations, le manoir fut l’objet d’une expertise,

probablement en vue d’une indemnisation. «Laditte

maison a esté logé les ans 1672, 1673 et 1675 des garnisons provenant du Roy

très chrétien ».

Les Délices

Ceci dit, le château n’était pas à l’abandon

puisque vers 1740 Remacle Le Loup le reprend dans ses Délices du pays de Liège. Le modèle économique des Délices était en fait

celui de nos journaux publicitaires: les propriétaires étaient invités à mettre

la main à la poche, ce qui laisse supposer que le propriétaire avait des

moyens. Je n’ai pas réussi à retrouver la gravure, mais Remacle dessine ce

vieux château avec les autres constructions qui en dépendaient : « Il est situé au milieu d’un vaste enclos de

murailles qui renferment ensemble les bâtiments, les cours, les jardins et

plusieurs vergers. Quoique le château ne soit pas celui que le séjour de Pépin

a rendu illustre, sa construction fait connaître qu’il est ancien. Sa première

entrée est à l’occident ; de là, d’une première cour on aperçoit une

grosse tour carrée accompagnée de divers bâtiments irréguliers qui enferment

une seconde cour oblongue. Tout cet édifice est entouré d’un large fossé à fond

de cuve, traversé par un pont en pierre.».

La Vieille Cour vers 1800

Selon André Collart, soixante ans plus tard,

au début du 19ième siècle, le château était « en possession de Gilles Olivier, elle

comportait alors un corps de bâtiment appelé Vieille Cour, consistant en un

quartier de maître, un logement pour un fermier, deux cours, étables, écuries

etc. avec jardin et un petit bâtiment appelé la brasserie.

A sa

mort, le 27/6/1814, ses biens immeubles furent partagés entre ses

enfants dont Anne-Cathérine Olivier, épouse de Jean-Henri Courard (qui devient secrétaire

communal et second maire de ce nom) reçoit la propriété de la Licourt, et

Anne-Marie-Thérèse Olivier, épouse de Jean-Michel Courard, notaire (premier

maire de ce nom) obtint divers biens dont la maison ‘ditte delle jote’ ».

Nous parlons du premier maire de ce nom parce

que Napoléon a remplacé toutes ces vieilleries liées à la noblesse, comme la

seigneurie, par des maires avec au-dessus ses préfets. Courard a donc été maire

de 1802 à 1815. Il y a eu une petite interruption durant les Cent-Jours, pour

reprendre le mayorat de 1815 à sa mort en 1829. Une rue porte son nom.

Jean-Henri

Courard mourut le 21/7/1848 laissant 4 enfants dont Joseph, qui fut directeur

de charbonnage de Bonne Espérance, et Jean-Michel, avocat qui entra à la mort

de son père en possession de l’immeuble de la Licourt. Alors la propriété

seigneuriale des Hanxeller se trouvait ravalée au rang d’une maison de rapport,

délabrée, louée et sous-louée à une succession de ménages. Grandeur et

décadence !

En 1844, le ‘Guide du Voyageur sur la Meuse’ signale sur la place « dite Li Cour, les restes de l’ancien palais,

avec deux tours, de Pepin-le-Gros, à qui tous les histoires donnent le surnom

de Herstal, pour le distinguer de son aieul Pépin de Landen ». Les

Hanxheller sont oubliés…

En 1854

J-M Courard la fit démolir à peu près complètement pour la remplacer par la

jolie maison que nous y voyons. Le plan est de M. Cambier, élève de M. Delsaux,

architecte de grande valeur.

Après

J-M la propriété passa à son gendre Jean Vercheval qui la légua à son fils M.

Fernand Vercheval-Bury, l’occupant actuel.

Il faut croire que cette destruction se fait

dans l’indifférence générale. Mais la mémoire de la Révolution est encore

fraîche et le respect pour la noblesse se porte de plus en plus pour les capitaines

d’industrie pour qui ces châteaux et abbayes sont juste bon pour y installer

leurs industries naissantes.

Une gravure du manoir sur base d’un dessin de 1860

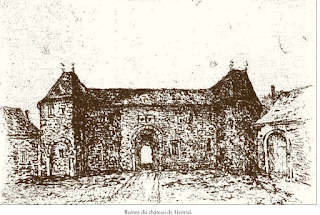

En 1883, Alexandre SCHAEPKENS, un lithographe

et aquafortiste formé aux académies d’Anvers et de Bruxelles, édite, sur le

modèle de Remacle Le Loup, des peintures romantiques de bâtiments et de

paysages de la région mosane. Il y reprend «une

ruine très intéressante, que nous avons dessinée il y a 25 ans : le vieux

château sur la place Delcour, à Herstal. Il a disparu depuis pour faire place à

une construction moderne. Notre croquis nous dispense d’une description de ces

précieux restes». La gravure du manoir n’est pas de la même qualité que le

reste du livre; peut-être parce qu’elle a été faite sur base d’un dessin

de 1860.

La pierre tombale dans l’église de la Licourt : vendue

Dans l’église de la Licourt se trouvait encore

la pierre tombale recouvrant la sépulture de Agnès Van den Bongaert. Le curé

l’a vendu en 1872, à l’occasion

d’ « embellissements »

(les parenthèses sont d’André Collart, qui a localisé en 1927 cette pierre à

Hermée, où elle servait de ponceau. Elle porte les blasons des Hanxeller et des

Bongaert. avec l’inscription : « Agnès

Van den Bogaert, veuve de François de Hanxler, seigneur et dame de la baronnie

de Herstal, âgée de 72 ans, est trépassée le 7 décembre 1595 ». Il y a

peut-être une petite chance que cette pierre a été sauvée lors de la

restauration du Moulin de la ferme du Château de Grand Aaz.

Dans cette même église était aussi un

cénotaphe portant les blasons Hanxeler-Spies avec leurs huit quartiers de

noblesse, et avec l’inscription « Noble

Seigneur Herman Hanxeler, Ecuyer, en mémoire de noble dame Cathérine de Spies

son épouse trépassée le 11 avril 1615 et ensépulturée au grand cœur de cette

église, en leur temps par engagère seigneur et dame de la baronnie de

Herstal ».

Ce cénotaphe se trouvait en 1927 au Musée d’Archéologie Liège. Celui-là, on

devrait pouvoir le retrouver.

2006 GP Consult

Ensuite, l’état de la tour n’arrête pas de se

dégrader. En 1948 Simenon évoque, dans ‘Pédigrée’, son grand-père Guillaume

Brüll, «habitant avec toute se famille

dans l’ancien château de Pépin de Herstal».Mais on sait que chez Simenon la

marge entre fiction et réalité est parfois floue, même dans une autobiographie.

Après avoir accueilli

des chambres pour héberger la nombreuse descendance d’un voisin, la tour a été

transformée en poulailler avant d’être à l’abandon.

Classé le 17 octobre 1962 par l’Institut du

Patrimoine wallon, elle est inscrite en 2002 sur la liste de l’Institut du

Patrimoine wallon pour trouver une solution à sa sauvegarde. Il y a une lueur

d’espoir en 2006, avec l’achat de la tour par GP Consult, une société qui se

prétend spécialiste dans la restauration

de monuments classés. Guy Paternotte aurait participé à la restauration de la

Collégiale St Martin, St Barth, la façade de l’ancien GB de Liège et la colonne

du Congrès. Il veut y aménager ses bureaux. Herstal propose même de participer

en adjoignant un éclairage.

L’évaluation archéologique

En 2007, la tour fait l’objet d’une évaluation

archéologique, dans le cadre d’une demande de certificat de patrimoine,

préalable à la réhabilitation en bureaux. Leurs conclusions déçoivent les

nostalgiques de Pépin : « Les

plus anciens vestiges mis à jour lors des sondages du sous-sol ne seraient pas

antérieurs à la fin du XVième siècle ou au début du XVIième. Durant la seconde

moitié du XVIième siècle, la construction est largement transformée : deux

niveaux y sont établis en ne conservant du volume turiforme qu’une portion de

440 cm de longueur sur son flanc sud ».

C’est dommage que nos archéologues n’ont pas

été gratter le mur d’une dépendance de la maison d’à côté où, selon André

Collart¸ jusqu’en 1905 une muraille était encore visible de la cour voisine :

« elle révélait une origine romane

bien caractérisée tant par les matériaux que par leur disposition. Un simple

coup d’œil attentif permettait de l’identifier à l’époque carlovingienne, ayant

donc appartenu au palais primitif. A ce titre elle était des plus intéressantes

et l’administration communale de l’époque (1906) avait visité les lieux.

Malheureusement son intervention se borna à cette visite et, peu après, elle

laissait bâtir tout contre une dépendance de la maison d’à côté. Par là-même,

le propriétaire acquit la mitoyenneté de cette intéressante muraille qui,

enduit de plâtras, perdit ses caractéristiques probants.

Ainsi

allèrent les choses : l’inconscience administrative laissait perdre un

précieux document historique ! »

Je ne crois pas trop à cette origine romane,

même si pour d’autres hypothèses comme les vestiges d’un pont romain André

était très scientifique. Et cette muraille est probablement toujours là. Rien

n’empêche d’aller vérifier.

Nos archéologues redécouvrent aussi « des armoiries gravées sur les tambours de la

colonne encastrée dans l’angle droit de la façade à rue, deux blasons qui symbolisent ce mariage. A dextre les armes masculines : une

anille (fer d’ancrage) gringolée (terminée en têtes d’animaux). A senestre les

armes féminines : un chevron. Les commanditaires de ces travaux seraient les

époux Hanxeller-van den Bogaert ».

Une autre ‘trouvaille’, une pierre

rectangulaire ornant une façade, se retrouve en photo – et en bien meilleur état

– dans la brochure de Collart sur les Hanxheller. La date sur cette pierre – 1597- remonte au décès de

Dame Agnes en décembre 1595, avec ouverture de son testament le 11/1/1596. Depuis ce décès Herman Hanxelaer est Seigneur

de Herstal.

Sur la pierre il y a deux blasons. A dextre

l’anille des Hanxeller, que nous connaissons déjà. A gauche (senestre) un lion

d’or couronné, à deux queues, tourné à gauche (lion du Palatinat ou du Brabant)

accompagné de cinq coquilles Saint-Jacques dorées. C’est les armoiries de Spies

de Büllesheim. Herman s’était marié en

1557 avec Catharina Spieß von Büllesheim. Les Annales Gangeltensi mentionnent Herman von Hanxler

comme “heer der freijer herligheit Herstall in 1596 und Catharina von Spies seine ehlige haußfraw ».

L’inscription en bas de la pierre ‘Courard 1854’ a été ajouté

ultérieurement. Le vandale a signé son œuvre !

Dégagement des enduits muraux de la tour

A l’occasion de l’étude archéologique, le département de restauration de peintures de Saint-Luc a sondé les enduits muraux, avec notamment au 1er

étage plusieurs dessins sur trois des quatre murs de la pièce. « Il y a une scène religieuse, une

scène fluviale, des symboles, monogrammes, inscriptions, représentation de

paysage urbanisé. Certains dessins s’apparentent à une caricature brossée avec

grande économie de traits, d’autres sont beaucoup plus précis et fouillés.

Enfin, certains sont maladroits et brouillons ». Une partie seulement de la surface murale a été mis à jour. Les Saint-lucistes

n’ont pas réussi à dater ces dessins. Et je n’ai pas l’impression que la

convention avec Saint-Luc a été reconduite pour mener à son terme cette étude.

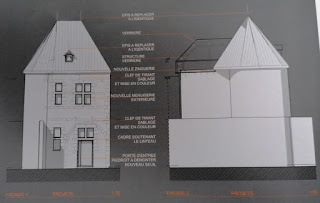

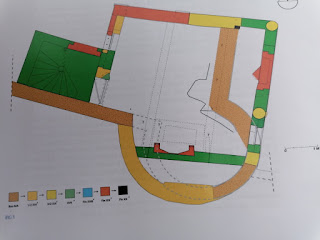

Le projet de l’architecte Sonia Jost

En 2009 la tour est ouverte à l’occasion des

Journées du Patrimoine. L’architecte Sonia Jost, « auteur de projet pour GP Consult sprl » (selon linkedin) fait

un travail approfondi respectueux de son évolution complexe. Selon elle, la

superposition de 3 petits plateaux de 30 m2 ne permet pas la réhabilitation de

la tour en logement. Ca, on savait. Mais elle arrive à quelque chose de

cohérent, malgré les contraintes. C’est dommage qu’elle n’a pas eu connaissance

d’un détail très important pour

André Collart (H p.410): » tandis

que la côté extérieur décrit en saillie un arc de cercle très prononcé

atteignant presque la demi-circonférence, la face intérieure correspondante de

la tourelle est absolument plane. Il y a donc là un double mur avec un creux,

un segment vide. Pour tout contenu, il y a une grande quantité de briquaillons

et débris d’ardoises et de tuiles, provenant très probablement de réparations

de toitures. Agnès Van de Bogaerd, la

veuve Hanxeller, aurait donc, à la reconstruction, laissé exister le mir

primitif du palais sans l’utiliser pour la disposition intérieure de son

appartement. La voix populaire attribue généralement à Pépin de Herstal la

construction de cette tourelle ». Selon Sonia Jost, qui se base

probablement sur les fondations dégagées par les archéologues, il s’agit d’un

agrandissement du rayon d’une tourelle de la demeure de Hanxheller (cfr dessin). Je dis avec André Collart que c’est

un détail important que l’on pourrait encore éclaircir en vue d’une mise en

valeur.

2020 M. Paternostre rend son tablier

Sonia Jost fait donc des plans assez élaborés.

Fin 2013 il y a encore un retournement de situation dont je ne maîtrise pas les

tenants et aboutissants. Apparemment M. Paternostre voulait déjà abandonner son

projet de bureaux, puisque le budget communal 2014 prévoyait l’acquisition de

la tour Pépin.

Puis il ne se passe plus rien jusque début

2019, lorsque Paternostre prétend

relancer les travaux. Il met injustement le retard sur le compte des fouilles

archéologiques, alors que le rapport des fouilles a été publié vers 2010. «Je suis tombé sur cette tour qui m’a tapé

dans l’œil. L’ancienne propriétaire n’en faisait rien. Sa dernière occupation a

été un poulailler. Avant ça, des voisins qui avaient beaucoup d’enfants y avaient

aménagé des chambres. Je voulais y installer mon entreprise. Mais il a fallu

tellement de temps pour que le projet aboutisse que j’ai depuis remis mon

entreprise. Je vais néanmoins réaliser le projet et on verra bien qui

l’occupera » (source : La Meuse

5/2/2019).

Finalement, c’est fin 2020 qu’il annonce la

remise de sa société. Il est disposé à céder ce bâtiment à la Ville, pour au

moins 45.000 € afin de récupérer les différents frais qu’il a engagés. On peut

discuter sur la récupération de ces frais, pour un projet qui n’a pas abouti. Mais

cette somme correspond à l’estimation du Directeur-Président du Comité

d’Acquisition d’Immeubles. Et en partant du principe que celui qui n’estime pas

son histoire n’a pas d’avenir, cette valeur est incalculable. Encore faut-il savoir ce que l’on met dans

cette histoire. Si on y cherche des vestiges d’une tour Pépin qui n’a jamais

existé, on risque la déception. Si par contre on pourrait approfondir un peu

cette invraisemblable histoire du chevalier allemand Hanxheller, gagiste de

cette seigneurie de Herstal auprès du Prince d’Orange, cette tour est loin

d’avoir livré tous ses secrets.

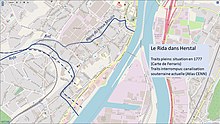

Les Rieux

Il y a encore un dernier détail : la rue

Derrière les Rieux, créée par François Hanxheller. Mais où coulaient ces

rieux ? Les archéologues déduisent en 2009 de la carte de Ferraris de 1770

et de l’Atlas des chemins vicinaux de 1832 que «la partie circulaire au sud du château a pu flanquer un dispositif

d’accès lui-même bordé par un bras d’eau longeant le flanc méridional de la

propriété. Ce cheminement encore prégnant au XIXè siècle …est encore

perceptible à l’heure actuelle, au cœur de l’îlot. »

Ca vaudrait la peine de mettre en valeur ces

vestiges, puisqu’il s’agit d’un des nombreux bras d’un des deux ruisseaux qui

drainent Herstal : la Rida (le second est le Grimbérieux). Emilienne

Somers avance l’hypothèse que ce tronçon du Rida, entre la Voie de Liège et la

Large Voie, alimentait le vivier de la Ferme des Hospices (dont parle P.Baré),

puis alimentait le neuvième moulin, là où la rue du Chou s’élargit, et où il

reste une servitude très parlante entre Rue P. Janson et E.Tilman. Cet Oudon

Mollin a-il été un fouloir à draps, ce qui expliquerait le nom de Follerie

donné à l’endroit. Elle suppose qu’il longeait l’actuelle rue du Vieux Château

(Hanxeller !), qui s’appelait aussi ruelle Sauvage et est désignée comme «une vieille sale Rowalette» (dans un texte à propos d’une la tentative

de rachat par Hanxeiller ou sa veuve !). A partir de Derrière les

Rhieux, il y aurait eu 2 branches: une entre la propriété Mengels (l’actuelle

poterie) et Rissack (le sieur Philippe Risach qui en 1575 a « osté de la maison que fut feu M.

Hanxeller les portes et fenestres »). Cette branche a alimenté le

Moulin des Ecoliers (le no 10 ?) qui a donné son nom à la rue du Vieux Moulin. Une

autre branche, sans doute celle qui traversait la propriété Hanxheller,

alimentait le Moulin de la Trappe (le moulin N° 11 des cisterciennes de Vivegnis).

André Collart cite des actes de Herman Hanxeller qui acquiert de nouvelles

propriétés dont ‘certain cortil et jardin

extant près de bouchiron, d’aval à la rualle qui vat a Oudon Mollin et vers

Mouze a riwe des Mollins’

Lors du premier confinement un prof géographe

a commencé une belle page Wikipédia sur le Rida. La partie de Vottem jusqu’au

moulin Nozé est très bien documenté, mais les recherches sur la partie jusqu’au

Licour doivent être complétées. Emilienne, au travail ?

Pépin de Herstal tout craché

En guise de Post Scriptum encore un petit mot

sur Pépin. En 2005 les Editions Luc Pire ont sorti leur «Histoire du Belge (De

la nuit des temps à la Muette de Portici) ». Un ouvrage corrosif et

décapant, signé par Stéphane Baurins et André Clette, illustré par Jean-Claude

Salemi. Voici un petit extrait sur Pépin de Herstal. « Il eut un fils qui ressemblait à son père, c’était Pépin, tout

craché. On l’appela donc Charles. Moitié parce qu’il était fêlé, moitié parce

qu’il avait le bras long et lourd, le sobriquet évocateur de Martiaux lui fut

adjoint. On ne l’appela donc plus que Martiaux Charles, ou, plus

euphoniquement, lorsqu’on était sur écoute, Charles Martel. À cette époque,

pour un Charles-Martiaux qui rêve de prendre tout le pouvoir, la situation

internationale offre de belles opportunités; l’Islam est précisément saisi

d’une de ces fièvres exaltées, zélatrices et conquérantes qui saisissent

périodiquement les religions révélées, provoquant, chez les concurrentes tout

aussi révélées, une poussée proportionnelle de trouille verte, conseillère de

coliques pestilentielles.

Après

s’être donc mis Martel en tête, les Francs rencontrent les Arabes à Poitiers,

en octobre 732.

C’est le signal d’une belle boucherie arabe

et, pour Charles le Marteau, le début d’une ascension forgée certes à grands

coups de martiaux, mais surtout dans un alliage de ferveur des armes et de

haine religieuse dont la solidité – en matière d’escabiaux – ne s’est jamais

démentie.

Quant

aux rois mérovingiens, ils étaient tombés si bas qu’il ne fut même pas

nécessaire de les déposer.

Martiaux

Charles eut à sont tour un petit Pépin avant de mourir. Ce Pépin-là grandit et,

eu égard à la manière furtive et fugace dont il s’introduisait dans ses

multiples concubines, il fut vite appelé Pépin le Bref. C’est donc à la

surprise générale que le dit Pépin épousa Berthe le Grand Pied, dont le surnom

disait assez le tempérament extraverti.

De cette

union paradoxale naquit pourtant un bel enfant qui, selon toutes les

apparences, était de la graine de Pépin. Aussi l’appela-t-on Charles (L’Echo 19/7/2005).

Sources

Lien vers la première partie de mon blog sur

Hanxheller

https://hachhachhh.blogspot.com/2021/01/herstal-et-la-tour-hanxheller-dite-pepin.html

La seigneurie de

Herstal sous les Hanxeller. 1568-1604 / par André Collart. – Herstal : Alfred

Vool, 1923. – 64 p. La lecture de cette petite brochure n’est pas facile :

il recopie abondamment des notules de l’époque, dont des compte-rendus des

plaids un genre de conseil communal avant la lettre mais en ancien français,

d’une époque où il n’y avait pas encore d’orthographe normatif.

Collart-Sacré, La Libre seigneurie de Herstal,

éd. Thone, 1927 deux tomes

J.

Kritzraedt, Annales Gangeltenses, (ed.

A.M.P.P.Janssen). Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Maastricht /

Kreis Heinsberg, Heinsberg / Stichting Jacob Kritzraedt, Sittard 2005 https://dbnl.org/tekst/krit002anna02_01/krit002anna02_01.pdf

La Tour Pepin à Herstal, Bulletin du Musée

N°148 sept.-oct.2009 bilan archéologique des fouilles du Service de

l’Archéologie de la Province, avec l’analyse des blasons, des grafitis, et les

projets du propriétaire.

Bolle

C. & Léotard J.-M., 2010,

Herstal : résultats de l’évaluation archéologique de la

« Tour

Pépin », Chronique de l’Archéologie

wallonne, 17, p. 133-135.

Bolle

C., Léotard J.-M.,

Charlier J.-L. &Coura G., 2014. Herstal. La « Tour Pépin

». In : Bolle C.,

Coura G. & Léotard J.-M. (dir.), L’archéologie des bâtiments en

question. Un outil pour les connaître, les conserver et les restaurer. Actes du

colloque international, Liège, les 9 et 10 novembre 2010. Namur (Études et

Documents, Archéologie, 35), p. 340-343.

Henrard D., Léotard J.-M. & Marchal J.-

P., 2013. Herstal : fouille préventive à l’arrière du musée communal, Chronique

de l’Archéologie wallonne, 20, p. 179-181.

ALEXANDRE SCHAEPKENS, DESSINS & NOTES PRIS

DANS LE PAYS DE LIÈGE DU TEMPS PASSÉ – ANCIENNES HABITATIONS, CONSTRUCTIONS

CIVILES, MILITAIRES, RELIGIEUSES, ANCIENS CHÂTEAUX ET ANTIQUITÉS recueillis, dessinés

d’après nature et gravés avec texte historique, PREMIÈRE PARTIE 1883, illustré

de 123 eaux-fortes dont 32 imprimées à pleine page avec verso blanc. ENRICHI DE 16 DESSINS ORIGINAUX ou gravures

L’ archéologue et

héraldiste Paul Lohest de l’Institut archéologique liégeois a réuni une

importante documentation concernant les armoriaux anciens de la Principauté de

Liège Pp. 14 : Armoiries de Hanxeler, Van Den Bougart; Pp. 45 : Armoiries de

Hanxeler et Bongardt.

http://croasaintlucliege.blogspot.com/2009/05/chantier-de-la-tour-pepin.html