73ième balade-santé MPLP : Le bois de Naimette et l’exposition «Noires les Hosties de la Mine»

|

| photo frankyfix |

Lors de notre balade-santé MPLP du dimanche 12 mars nous avons parcouru le Bois Naimette, en

fait, un ancien terril à flanc de coteau.

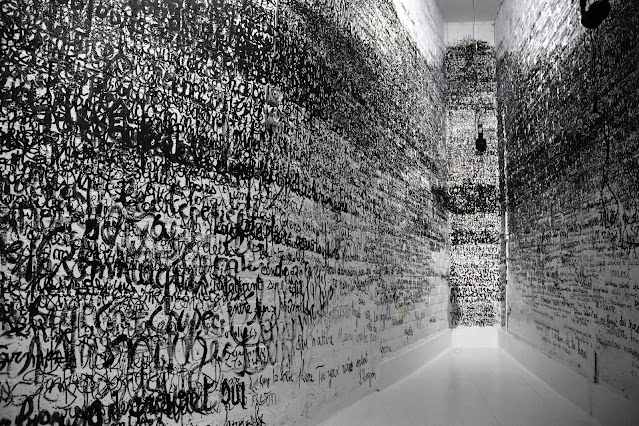

A la fin de la balade nous avons été voir l’exposition «Noires les Hosties de la Mine» à l’Espace

BISCAO. Cette expo se veut « une plongée imaginaire dans les

entrailles mises à nu d’un des derniers témoins de notre passé industriel pour

observer et écouter ce que toute cette histoire accumulée a encore à nous

dire ». C’est le Collectif [mz] qui nous le dit. « Ils font

écho à un urgent besoin de prendre soin

de notre territoire, de le

respecter tel qu’il est, avec sa mémoire, son présent et son futur ». Du coup, notre balade se

doit de faire écho à ce passé minier. Le siège de Sainte-Marguerite

a fermé en 1965. Nous avons salué sa tombe en haut de l’espace Fontainebleau. Nous

sommes sur l’itinéraire pédestre de Cointe à Saint-Léonard, réalisée dans le

cadre du Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN). Nous sommes aussi

sur le GR 579 qui va de Liège jusqu’à la cathédrale des

Saints-Michel-et-Gudule, à Bruxelles.

La tombe du charbonnage de Sainte Marguérite

Nous n’avons pas le

choix : pour arriver sur notre colline de

Naimette/Xhovémont inaccessible,

il faut traverser le nomansland de l’espace Fontainebleau,

avec sa voie rapide et son arrefour tentaculaire, traversées piétonnes et cyclables

particulièrement difficiles, paysage urbain dévasté, site Saint-Joseph et

parking Bas-Rhieux en attente d’une nouvelle vie. La tombe du charbonnage se

trouve de l’autre côté

du trou qui vaut le légendaire trou de la place Saint

Lambert. La houillère de Bonne-Fin remonte à 1759. Elle

a d’abord déversé ses stériles sur la colline de Naimette-Xhovémont. Lorsque le

siège se déplace à Sainte-Marguerite, au pied de la rue de Hesbaye, le

charbonnage installe un aérien qui sera prolongé plus tard jusqu’au terril des

Français au dessus de la rue Naniot.

Bonne-Fin rachète en 1840 le Bâneux, et 8 ans

plus tard l’Aumonier, à Sainte-Marguerite. En 1950, Bonne-Fin fusionne avec

Bonne Espérance (Herstal), Batterie et Violette (Chartreuse). Sainte-Marguerite

ferme en 1965.

Une fermeture où l’on a frôlé la catastrophe

Bonne Fin est un nom prémonitoire : quelques

semaines avant la fermeture on y a frôlé la catastrophe. Henri Delrée,directeur divisionnaire des Mines, raconte: «le Many devait fermer au mois de mai. On le prolongeait de semaine en

semaine et de mois en mois. Il allait fermer théoriquement fin 53 mais la

catastrophe est arrivée. A la Bonne fin, c’était plutôt des feux spontanés.

C’était des couches à feu. Cela a duré tout un temps. Il a fallu faire des

barrages. Ce qui a accéléré la fermeture du charbonnage ».

Le blogger Jean de la Marck nous raconte comment il accompagnait son oncle

Louis qui possédait une charrette à charbon au carreau du charbonnage. Son

oncle n’était pas marchand de charbon, mais il faisait des « chemins de charbons». Les mineurs recevaient un bon de 250 kg de

charbon par mois. À charge pour eux d’en effectuer le transport. Parfois ils

revendaient aussi les bons à son oncle. En entrant dans le charbonnage, on

conduisait la charrette sur la bascule pour le poids à vide. Puis on se

dirigeait vers les dépôts de charbons aux calibres 5/10, le 6/12, le 12/22, le

20/30. La charrette avait deux compartiments séparés par une planche. On

pouvait donc charger 250kgs de 5/10 « la gayette » et 250 kgs de 12/22.

Jean de la Marck raconte aussi comment, le 7 septembre 1944,

les allemands en déroute, firent exploser une chenillette de type « Goliath »,

bourrée d’explosifs, en plein milieu du carrefour, malgré le geste courageux de

Maurice Waha, qui au mépris de sa vie, tentait d’arrêter l’engin. Beaucoup de

personnes attendaient l’ouverture de la boulangerie afin d’obtenir un précieux

pain. De plus, c’était le changement de pause au charbonnage et de nombreux

mineurs se dirigeaient vers la sortie. On a dénombré plus d’une centaine de

morts ainsi qu’un nombre important de blessés.

De l’Ilôt Saint Joseph à l’Ilôt Légia

Lorsque le groupe CHC ferme l’hôpital de

Saint-Joseph au profit du Mont Légia, une rénovation urbaine est lancée pourFontainebleau. En attendant FEDASIL y a accueilli des réfugiés.

La Ville de Liège rachète la majorité des maisons

de l’îlot Légia, pour élargir la rue et recomposer les espaces publics en pied

de colline. Un plan d’expropriation pour cause d’utilité publique est adopté

par le Conseil communal en septembre 2020. Cet élargissement doit réduire

l’emprise de la voie rapide, préalable indispensable à la reconnexion du

quartier à la colline. Le bureau d’urbanisme Baumans et Deffet étudie la

faisabilité urbanistique. Le Collège initie en 2022 un appel à projets pour la

reconstruction de l’îlot « Légia».

Vient s’ajouter le plan régional «

Infrastructures » 2020-2026 qui veut insérer un bus à haut niveau de service et

un itinéraire cyclable sur la N3, entre le Cadran et Burenville.

Matexi rachète l’hôpital et envisage une

démolition quasi complète de ces bâtiments imbriqués, construits par

ajouts successifs. Le promoteur demande un certificat d’urbanisme n°2 pour 240

logements. Chaque logement aura un espace extérieur (jardins privatifs,

terrasses) ou l’accès à des jardins partagés. Les circulations en surface dans

l’îlot seront piétonnes et cyclables. Matexi prévoit aussi quelques commerces

et bureaux ainsi qu’une fonction adaptée à la chapelle et au couvent

(coworking, restauration…).

|

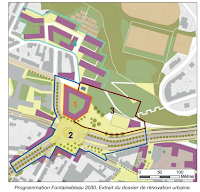

| Fontainebleau 2030 |

Le 12 février 2021 le Collège remet un

avis favorable. Mais la Ville prévoit déjà 650 logements parallèle à l’organisation

d’un axe fort pour le transport public et les modes doux.

A propos de mobilité, nous trouvons dans le

Salut Maurice N°77, la gazette de Sainte Marguérite, des réflexions intéressantes pour la reconversion

de la voie rapide: « faites-en un

parking. Cette voie rapide n’a plus aucun sens puisque le tram va bloquer

pratiquement tout trafic de transit sur la Place Saint Lambert. La mobilité

avec le tram rendra inintéressant ce trafic de transit qui jusqu’à maintenant

percole dans le quartier, et rend possible un plan qui décourage activement

tout ce trafic de transit. Maurice ne comprend pas très bien ce constat ‘qui

s’imposerait’ : « pour éviter une percolation dans les rues secondaires

du quartier, il faut conserver à cet axe Burenville-Cadran sa fonction de

voirie principale ». A moins de commencer dès maintenant des novènes pour

Sainte Julienne, cette voirie est condamnée par la configuration actuelle du

tram !

Cette

voirie était déjà une anomalie lors de sa conception : le rêve fou du

groupe l’Equerre (proche du PS, entre parenthèses) de traverser le cœur de la

ville avec une autoroute. Les travaux pour cette demie-autoroute n’ont pas

seulement laissé un trou de trente ans sur la Place Saint Lambert, mais coupé

en deux un des quartiers les plus vivants de la cité. Nous avons aujourd’hui

une chance unique pour recoudre cette cicatrice. Et pour cela, il faut, comme

disait Danton, de l’audace, de l’audace, de l’audace ».

Fin 2022, Matexi reçoit l’autorisation pour

démolir l’ancien hôpital à condition de verduriser la zone si, dans les six

mois qui suivent, la reconstruction n’a pas commencé, histoire de ne pas

laisser s’installer un chancre. La mixité sociale est une demande des autorités

communales et Matexi prévoit une petite vingtaine de maisons unifamiliales,

parfois avec cinq chambres.. Une nouvelle voirie va traverser le site du nord

au sud. Les autorisations pourraient être délivrées au printemps 2023, avant un

chantier qui devrait s’étaler sur trois ans.

Le patrimoine : l’hospice Saint-Charles Borromée et la

fontaine de la samaritaine

|

| photo IPIC |

L’étude des incidences environnementales analyse

l’aspect patrimonial. La fabrique d’église voudrait conserver à la chapelle sa

vocation de culte, et de sauvegarder le home voisin qui forme avec elle un

ensemble architectural cohérent. Par contre, une belle bâtisse du dix-huitième,

en intérieur d’îlot, est condamnée, bien qu’elle soit digne d’intérêt : son

maintien aurait compromis la qualité de l’espace piéton prévu au centre des

futurs immeubles à appartements. C’est d’ailleurs là que devrait s’installer la

« Fontaine de la samaritaine » (Rtbf 25 nov. 2022).

Cette remarquable chapelle de style néo-gothique Rue de la Légia 7 est inscrite

comme monument. Les plans sont de l’architecte D. Joliet en 1883. Elle est

accolée à l’arrière de l’hospice Saint-Charles Borromée. Je cite l’Inventaire

du Patrimoine : « à l’étage,

tribune courant sur tout le pourtour de la nef et reposant sur des consoles de

fer forgé. Mobilier et décoration néo-gothiques formant un ensemble

exceptionnellement bien conservé : maître-autel, peintures murales (de A.

Tassin?), le vitrail, une composition abstraite de pavés de verre et un réseau

de béton, conçu par J.-M. Géron, dans la cafétéria de l’hôpital ». L’

hospice même, de style néo-classique, est de 1878.

La Ville de Liège « veillera au maintien de l’ancien couvent et de la chapelle, une

composante d’identité patrimoniale importante du site. Leur affectation à des

fonctions ouvertes au public, surtout au rez-de-chaussée, contribue d’autant

plus à la mise en valeur de leur singularité, et à leur appropriation par les

riverains et les visiteurs. Ainsi, l’organisation proposée valorise ces

éléments par la création de nouvelles perspectives dans les espaces qui seront

accessibles au public extérieur ».

Quant à appropriation par les riverains, la

CRU (Commission de rénovation urbaine) de Sainte-Marguerite, le Comité de

quartier et de nombreuses associations avancent fin 2022 une suggestion

intéressante. Comme la question de l’affectation de la chapelle reste en

suspens dans la demande de permis, la Commission avance la possibilité de

l’affecter en salle de quartier.

A part la fontaine et la chapelle, l’IPIC

reprend encore un intéressant bâtiment de style moderniste, Rue de la Légia 8

-12. Il s’agit des bureaux techniques de la société Bemat, construit vers 1935 d’après des plans de

l’ingénieur Victor Leclerc.

La Légia, un ruisseau fantôme

Via la rue de la Légia et la rue des Bas Rieux

nous montons la rue Toussaint Beaujean.

Le confluent de la Légia avec la Meuse est à la base de la ville de Liège. Mais

ne le cherchez pas : aujourd’hui le ruisseau est presque entièrement

couvert. Même sa source, au-dessus de la côte d’Ans, est en dessous d’un

bâtiment. On voit encore une résurgence en haut de la rue Coq Fontaine. Quant à

la fontaine de la rue Simon Dister elle est sur le tracé artificiel pour éviter

que ses eaux (presque propres) n’aboutissent pas dans une station d’épuration. La

partie à l’air libre, place Nicolaï, c’est en fait une reconstitution purement

symbolique, fonctionnant en circuit fermé.

La Légia aboutit à la rue du même nom via une

galerie de 2 800 mètres datant de 1697, pour alimenter le moulin Renson (d’où

rue des Moulins et plus bas la rue des Meuniers). Le mur de soutènement du

talus est constitué d’anciennes dalles qui recouvraient le ruisseau.

Cette galerie a été redécouverte en 2006, en aménageant

le vignoble des Coteaux d’Ans. La pelle mécanique a mis à jour le conduit de

curage voûté de Coqfontaine, les maxhais ou galeries et deux puits de 3 et 6

mètres de profondeur.

Si la Légia est un ruisseau fantôme la plupart

du temps, elle rappelle son existence de temps en temps par des crues remarquables,

comme en 1118, 1189, 1463, 1546, 1651, 1703, 1891, 1908, 1921, 1925… Un

important égout fut construit rue Saint-Séverin au début du XXième siècle,

mais, de nos jours encore, il n’est pas rare que le bas du quartier

Sainte-Marguerite et la place Saint-Lambert soient la proie des inondations. Je doute que la fontaine de la Samaritaine, contre le mur de clôture de la Rue

Sainte-Marguerite 208, réalisée en 1721 par le sculpteur Hallet, était

alimentée par la Légia. Quoique : le bas-relief représentant une femme

versant de l’eau, dans un décor de plantes et de rochers, est une allégorie de

la Cité de Liège. Le bac a été renouvelé après avoir été démoli

par un camion en 1963. La fontaine aussi est reprise à l’Inventaire du

Patrimoine immobilier culturel (IPIC).

Un Itinéraire pédestre à la découverte des espaces verts

Rue Toussaint Beaujean nous sommes sur un « Itinéraire pédestre à la découvertedes espaces verts, de Cointe à Saint-Léonard », une initiative réalisée dans le cadre du Plan

Communal de Développement de la Nature (PCDN ). Dans cet itinéraire Naimette-Xhovémont

est en zone de liaison.

A côté du n° 14 de nous montons le sentier qui

s’ouvre derrière la grille. Nous longeons une clairière de hêtres, marronniers,

tilleuls, érables sycomores ET un arbre à clous. Vous frottez le clou sur la

partie malade et vous le plantez dans ce hêtre exceptionnel, tant par sa taille

que par son allure. Si néanmoins pour l’une ou l’autre raison l’arbre

guérisseur ne prend pas le mal, consultez votre toubib.

Ce terril fut utilisé jusqu’en 1926. Nous

sommes +- sur le tracé du transporteur aérien qui servait à déverser les

résidus miniers à flanc de coteau (en pointillé, sur ce plan de 1930). Ensuite,

on prolongea le transporteur jusqu’au terril Saint Barbe. Ce transporteur a été

démantelé en 1959.

Nous sommes aussi sur un GR avec ses balises

rouge et blanc. À la sortie du couvert forestier, nous quittons le GR et prenons à gauche, vers la clôture du

stade provincial de Naimette-Xhovémont. Nous longeons celle-ci jusqu’au vieux

marronnier couvert de boursouflures, puis tournons à gauche pour rejoindre le

boulevard Léon Philippet.

En face de nous, le petit espace boisé entre

la rue Naniot, le boulevard Philippet et la rue des Neuves Brassines, restera

accessible au public. En 2021 le propriétaire des lieux avait voulu en

interdire l’accès. Une pétition des riverains avait été relayée au conseil

communal, par mon amie Sophie Lecron (PTB), entre autres. La Ville a décidé de

consacrer les sentiers qui le traversent en tant que servitudes publiques de

passage. L’un des chemins correspond au tracé d’un transporteur aérien.

Le parc Heuvelmans et le RUS Gold Star

A l’emplacement de l’école communale

Xhovémont-Philippet se trouvait entre les deux guerres un petit château et le parc Heuvelmans, avec

une grande pelouse en pente douce entourée de beaux arbres aux essences

différentes : frênes, hêtre pleureur, chênes, tilleul, ifs, houx, marronnier,

robinier, pommier, érables, ginkgo, séquoia. Le hêtre pleureur adossé au muret

d’enceinte de la cour de récréation est ce qui reste du parc. En 1944, une

compagnie d’infanterie de la célèbre division «big red one » y a dressé son

campement.

Sur notre gauche le quartier de ruelles pavées

et pentues qui recèle de superbes jardins privés est parfois appelé – à juste

titre – notre Montmartre liégeois. La Rue Xhovémont est une des plus anciennes artères de Liège La très ancienne rue pavée Naimette fort

raide fut déviée lors de l’aménagement

d’un terrain de rugby. Sa dernière partie est un chemin piéton, dans un petit

bois. La Rue Henri-Vieuxtemps était en 1923 encore une

impasse qui donnait sur la vieille ferme

L’ancienne rue pavée Isi Collin se

nomma tout d’abord la rue des Deux Marronniers (1940), le temps que les

autorités communales s’aperçoivent qu’il s’agissait en fait de deux

châtaigniers. Ce qui en fit la rue des deux Châtaigniers. Une souche est encore

présente aujourd’hui.

La Rue sans nom donnait accès au club de football la Royale

Union Sportive Gold Star Liège. C’était une rue privée jusqu’au début des

années 2000. Elle fut nommée rue de

l’Arbre Rouge en référence à un arbre mort passé au latex vermillon.

Je rends la parole à notre blogger M. Jean de la Marck. En 1946, quelques copains du quartier Sainte-Marguerite, mordus de football, créent

un club, avec un nom qui brille. Comme le « White Star » existait déjà, à

Bruxelles, ils optèrent pour « Gold Star ». Suite à un arrangement avec le

charbonnage, ils purent disposer du terril, qui devint au prix d’un nombre

incalculable d’heures de travail un joli terrain de football. Tout au bout d’une allée, longeant le terrain, on

aboutissait à la buvette au fronton de laquelle était écrit en lettres d’or «

Gold Star ».

Pendant

ce temps les « wagonnets » faisant toujours partie du décor défilaient vers le

terril. À la fin de la saison 52/53, l’US Liège, portant le matricule 40, est

expropriée de son terrain des « Bons Buveurs ». Elle fusionne avec le Gold

Star. Le terrain souffre le martyre tant il est utilisé : trois matches chaque

dimanche, deux le samedi, plus les entraînements chaque mercredi et vendredi :

l’herbe ne parvinet toujours pas à pousser, à croire que les hordes d’Attila

étaient passées par là. Hormis les quatre coins du terrain où il y avait un peu

d’herbe, le reste était noir charbon.

Le club est menacé d’expropriation suite au

projet pour un complexe sportif mégalomaniaque, avec piscine et patinoire

couverte aux dimensions olympiques, hôtel, hall omnisports et des terrains de

tennis, basket-ball, volley-ball, rugby, football et athlétisme. La montagne

accoucha d’une souris. Seule, une piste d’athlétisme fut construite sur le

terrain du Gold Star : le centre sportif actuel. Le petit club vert et blanc aménage, au

lieu dit de l’Arbre Rouge, trois terrains de foot. La RUSGS Liège aligne 14

équipes de jeunes, 19 avec les seniors. Le club put accéder deux ans de suite à

la Première provinciale et à la Promotion. Une montée trop rapide a eu raison

de notre petit club qui fidèle à sa tradition n’a pas voulu acquérir des

joueurs extérieurs au détriment de ses finances. Après une année au sein de

l’élite, il réintégra la Première provinciale. Actuellement, le club

évolue en troisième division provinciale.

Mine de rien, en février 2023 la Royale Union

sportive Gold Star Liège a battu le Football Académie d’Engis 15 à 0 un match

de Provinciale IV série C

Nous rejoignons le carrefour de Fontainebleau via

des escaliers se trouvant en face de la rue du Général Modard.

Voir aussi

http://hachhachhh.blogspot.com/2017/11/34ieme-balade-sante-mplp-naniot-sainte.html