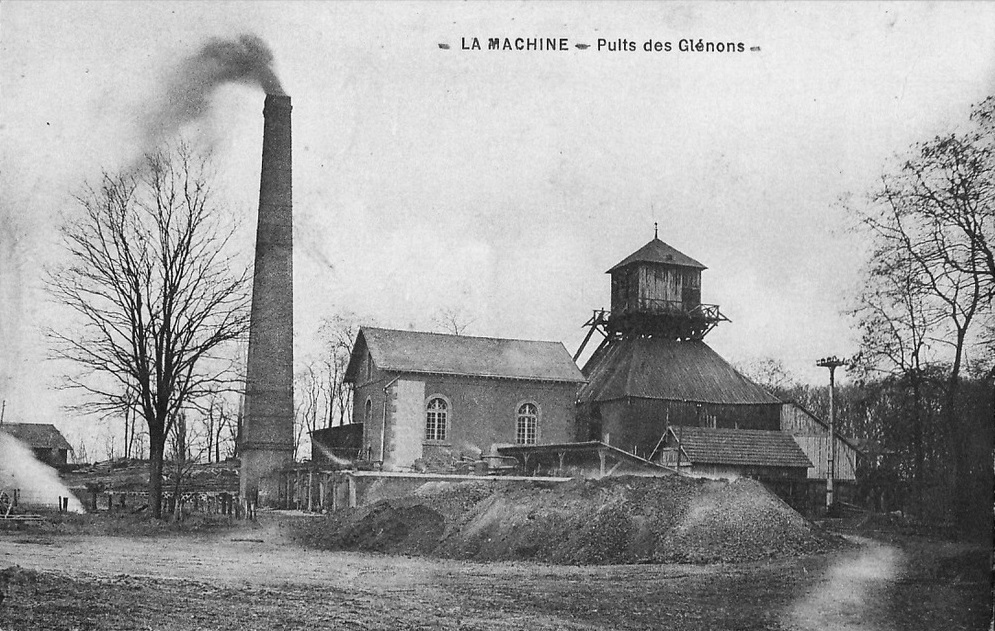

Decize-La Machine : une machine liégeoise qui a donné son nom à la ville!

En 2019, quelqu’un

me suggère de contacter André Lavergne de la ville de La Machine, dans le

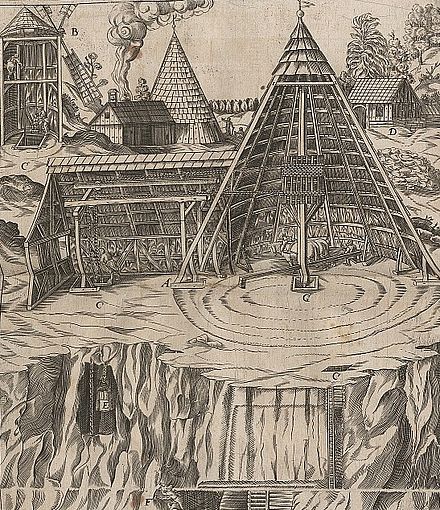

Nièvre. « La » Machine qui a donné son nom à la ville est un baritel

liégeois. DECAMPS écrit en 1889 dans

son « Mémoire historique sur l’industrie

houillère dans le bassin du Couchant de Mons » que «les

fosses plus importantes s’équipent d’un baritel (manège à chevaux ou herna)

doté d’un tambour vertical. Ce dispositif est une esquisse des châssis à

molette ».

En 1689 le

liégeois Daniel Michel installe donc un baritel-hernaz-harnais pour exhaurer la

mine de Decize. La ville qui se développe tout autour prend le nom de LA

Machine, aujourd’hui une commune de 4.000 habitants; une rue Daniel Michel y

commémore notre charpentier.

L’épouse

d’Andre, Paulette Godard, a été maire PCF de La Machine de 1989 à 1995. Elle

est décédée en 2013.

André et moi

avons quelques contacts mail à propos de cette ‘machine’. Depuis quelques

années je me passionne pour ces galeries d’exhaure des petits charbonnages d’avant

la révolution industrielle, comme on en a plusieurs chez nous. Mais je ne me

rendais pas compte qu’on utilisait déjà des pompes pour assécher les veines

en-dessous de ces areines et que les spécialistes liégeois de l’exhaure étaient

sollicités de partout.

Dans un

baritel un cheval entraîne la rotation d’un tambour de bois autour duquel un

câble de chanvre s’enroule dans un sens tout en se déroulant dans l’autre.

Chaque extrémité de ce câble passe par une poulie avant de disparaître dans le

puits : quand l’une remonte un tonneau rempli de charbon (ou d’eau), l’autre en

redescend un vide. Le sens de la rotation est ensuite inversé .

Suite à ces contacts par mail je publie en

2019 un blog qui reprenait un peu tout ce que je savais sur le sujet. Lors de

nos vacances ‘Loire à Vélo’ en 2020, j’ai poussé une pointe à Decize la Machine.

André nous a reçus comme des amis de longue date. Ou plutôt des camarades. André

nous a montré les réalisations de sa majorité communiste: l‘espace ‘Paulette

Lavergne‘, avec une enseigne qui fait 5 mètres de long. André nous explique en

riant que cette démesure n’est pas du culte de la personnalité, mais une

surprise de l’ouvrier communal de l’époque à qui on avait demandé une simple

plaque. Lors de l’inauguration on se rend compte qu’il a fait un bandeau de

cinq mètres. Il y a là-bas une belle guinguette et un étang, en fait l’ancien

bassin d’exhaure de la mine.

Paulette a aussi fait restaurer une cité

minière. Et nous visitons le musée de la mine, installé dans l’ancien siège

administratif des Houillères; à quelques centaines de mètres, une extension du

musée avec le chevalement et son carreau de la mine, son parc à matériaux, la

salle de la machine d’extraction et la lampisterie; et, sous le carreau,

l’ancienne galerie de mine-école transformée en lieu de découverte. En entrant

au musée on ne saurait louper cette machine liégeoise bien mise en valeur.

|

| dédicace ‘Paulette et Mouton’ photo journal du centre |

André me remet son livre « Paulette et Mouton », une

autobiographie émouvante d’un couple bien représentatif de ces générations de

municipalistes communistes qui se sont donné corps et âme à leur idéal. Il

dédicace un livre pour Raoul. Suite à cette visite je

reprends le sujet. Généviève Xhayet me suggère de lire « Histoire des techniques en Belgique: la période préindustrielle », une série commencée en 2015 sous la direction

de mon cama Robert Halleux. Je me rends directement compte que je suis en

terrain connu. Cette série des Éditions de la Province de Liège, approfondit

une série d’éléments que Robert avait déjà développés dans un cycle au Centre

culturel La Braise que j’animais à l’époque.

Et M. Lavergne me fournit une généalogie

qui me permet de structurer un peu mieux les liens familiaux entre Daniel

Michel, Rennequin Sualem et les descendants suédois des Kock mentionnés dans le

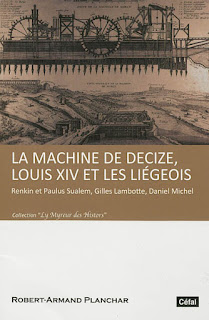

livre de Robert-Armand

Planchar « La machine de Decize,

Louis XIV et les Liègeois« . Ce qui n’est pas un luxe vu que ces noms

sont diversement orthographiés.

Rennequin Sualem et la machine liégeoise de Decize

Cette

machine est donc liégeoise. Daniel Michel et sa machine de Decize sont

évidemment moins connus que Renkin (diminutif

de Renard) Sualem qui a construit pour Louis XIV la machine de Marly. Mais c’est la même

famille. Or, la cour française connaissait les hydrauliciens de Liège bien avant les

Sualem. Certes, notre Sualem avait un beau CV. Sa

carte de visite était une machine à Modave Le château est d’ailleurs toujours la carte de visite de Vivaqua, la société

d’eau en Région de Bruxelles-Capitale, qui a un important captage à Modave.

Ebloui par Modave, le

prince de Condé le fait venir en 1678 pour son château de Saint-Maur. L’année

après Louis XIV le sollicite pour le château de Saint Germain-en-Laye.

Convaincu, il lui confie la Machine de Marly, sur la Seine. Elle est formée de 3 ‘étages’ de ‘machines de Modave‘ élevant l’eau de

155 mètres au moyen de 350 pompes en cuivre, laiton et fonte. En 1684 Renkin

devient « Premier Ingénieur du Roy ».

Pour la

petite histoire : en 1685, suite aux extensions de Versailles, la machine

de Marly fonctionne bien, mais ne suffit plus. Louis envisage de détourner les

eaux de l’Eure vers les étangs de Versailles, via un immense aqueduc de 4,6 km

et de 72 mètres de haut qui traverse les terres de la marquise et maîtresse du

roi, Mme de Maintenon. Ce projet n’aboutira pas.

De l’hydraulique industrielle vers

l’hydraulique somptuaire.

machine de Modave de Sualem n’est que le transfert de l’hydraulique

industrielle vers l’hydraulique somptuaire. L’antériorité de l’hydraulique

industrielle (1666) par rapport à l’hydraulique somptuaire (1678) a échappé aux

historiens d’autant plus facilement que le débat a assez vite dévié sur les

mérites respectifs du gentilhomme Arnold de Ville et du charpentier Renkin

Sualem. Cela les a empêché à analyser le corps de connaissances que les

constructeurs ont appliqué. Or, la machine de Marly n’est ‘que’ le transfert de technologies éprouvées dans l’industrie liégeoise, en changeant à la

fois d’échelle et de contexte. Certes, les constructeurs ont relevé le défi du

gigantisme, mais dans le fond ce n’était que la transition de l’hydraulique

utilitaire à l’hydraulique somptuaire. Et cette hydraulique utilitaire ne se

limite pas à l’exhaure. Gilles Lambotte par exemple, beau-frère de Renkin et

Paul Sualem (ils travaillent ensemble sur la machine de Marly) avait gagné ses

galons en construisant en 1678 à Many

(Poulseur) une scierie actionnée par l’Ourthe.

Vauban confirme cette antériorité en évoquant

en 1692 l’emploi d’un « engin dans

les charbonnages où qq particuliers mieux foncés en facultés de bien et

d’esprit en ont desja repris quelques unes, qu’ils ont fait vider avec une

machine semblable à celle de Liège qui a servi de modèle à celle de Marly, qui

n’est que la mesme en plus grand volume, répéttée plusieurs fois, par des

pompes dis-je. Ils ont trouvé le moyen de tirer ces eaux de 36 toises de haut

au dessous desquelles ils travaillent maintenant, sans y estre aucunement

incommodé ».

Les wallons et le renouveau sidérurgique suédois

Louis XIV

fait donc appel aux techniciens liégeois un demi-siècle avant sa machine de

Marly. Et il n’est pas directement impressionné par l’hydraulique industrielle,

mais par la supériorité des armes de son allié Gustave II Adolphe, fabriquées

en Suède. Et ces armes sont le résultat d’un renouveau sidérurgique du entre

autres aux wallons De Geer et Kock (là aussi la transcription du nom peut

varier. On les retrouve parfois aussi sous le nom de Cox).

C’est le liégeois R A Planchar qui a relancé cette

piste en 2013 avec son livre « La

Machine de Decize, Louis XIV et les Liégeois » (Editions CEFAL). Robert

Planchar est un ancien directeur du Port autonome de Liège. Les Planchar

étaient depuis le 15e siècle des charbonniers réputés à Montegnée. L’histoire

de la famille Planchar s’écrit au charbon : Daniel Michel et Daniel Kock

ont développé l’exhaure par les hernaz ; des siècles plus tard des

Planchar implantèrent dans les charbonnages liégeois des pompes à feu Newcomen.

Et l’auteur du livre, Robert Planchar, est peut-être à la base du port

charbonnier à Monsin, après le fermeture de nos charbonnages.

Mais Planchar

mélange un peu les pinceaux. Selon lui, Daniel Michel – l’homme de la machine

de Decize- serait né en 1616 de Markus Daniel Kock Constrom et d’Elisabeth Van

Eyck (p. 51 de son livre. La saga de la famille Planchar Lily Portugaels llb 13 septembre 2010 ).

Or, Markus

Kock est arrivé en Suède vers 1626, dix ans après la naissance de Daniel

Michel. Et Daniel Michel ne l’a pas accompagné là-bas. Et c’est la génération Kock suivante qui acquiert

le titre de noblesse Cronström.

Je reviens sur la

généalogie plus loin. Mais M. Planchar m’a mis sur la piste de la famille Kock.

Et via les Kock et l’Histoire des techniques, de mon cama Robert Halleux, je remonte

à Gérard de Besche, le

premier Wallon connu à s’expatrier en Suède. Dès 1614, son fils Guillaume y exploite

le fourneau de Finspong puis la fonderie de canons de Nyköping. A la même

époque, un autre Liégeois, Louis de Geer,

|

| louis de Geer |

maître de forge d’un fourneau à Liège,

dans le quartier des Vennes, s’installe à Amsterdam, et y devient le principal

munitionnaire du jeune roi de Suède Gustave II Adolphe. A Liège, à la même

époque, vers 1600, un certain Jean Curtius devient «Commissionnaire général d’approvisionnements de guerre », pour

Philippe II et Philippe III d’Espagne, adversaires des protestants avec à leur

tête Gustave II. Curtius ramasse, comme De Geer, une fortune importante dans ce

business.

En Suède,

De Besche et De Geer obtiennent avec leur dizaine de haut-fourneaux et

fonderies le monopole royal de fonte d’artillerie. Louis de Geer, deuxième du

nom, se fait naturaliser suédois en 1627. Il devient en 1629 tuteur des enfants

de Guillaume de Besche, dont l’un des fils, Charles de Besche, épouse sa fille

Ida. C’est eux qui à leur tour recrutent

des dizaines d’ouvriers wallons dont les Kock.

Colbert recrute en Suède

Abraham de Besche pour ses fonderies de canon

Le premier

wallon que Colbert, ministre de la marine, recrute en Suède, en 1666, est Abraham

de Besche, fils de Hubert de Besche, frère de Guillaume, ‘fondeur

très habile de son art’, pour réorganiser la

production de canons pour les vaisseaux de guerre. A son sujet, Colbert

écrivait à l’intendant de la

|

| statue Louis de Geer Norkoping |

Marine: « Pour

nos fonderies de canons de fer nouvellement établies en France, je fais venir

de Suède un nommé Besche qui est fils de celuy qui en a fait l’établissement en

Suède, que l’on dit estre fort habile ; il ira visiter toutes nos fonderies

pour les redresser en cas qu’il y ayt quelques défaut, et pour établir

luy-mesme un fourneau dans le Nivernois » (HARSIN Paul, «

Les frères de Besche au service de la métallurgie française », Revue d’histoire

de la sidérurgie, 1967, p.193-224).

Abraham de

Besche dirigera entre autres la manufacture de canons de Beaumont la-Ferrière

(en Nivernais !) qui travaille pour l’arsenal de Rochefort. Il est venu de

Suède avec la religion protestante. Pas de problème pour Louis XIV qui lui fait

don de la terre de Drambon, en Bourgogne, afin qu’il y établisse une

manufacture de canons pour la marine. Besche y fera donner le prêche protestant

en son domicile pour sa famille, ses domestiques et ses ouvriers, conformément

aux dispositions de l’édit de Nantes. Ceci dit, il s’agissait d’une ‘modération

vigilante’ par rapport à la religion protestante: le 9 septembre 1672, un

ministre écrivit à Dalies de la Tour au sujet des usines de Drambon : « J’ay esté informé que le sieur de Besche et

vous avez estably un presche public à Drainbon , où ceux qui professent la R.

P. R. (Religion Protestante Réformée) s’assemblent. Je suis bien aise de vous

dire qu’il est nécessaire que vous fassiez cesser cet exercice qui est

contraire aux ordonnances du royaume et que le roy ne veut point souffrir dans

les lieux où il n’est point permis par ses édits. Donnez donc ordre promptement

à ce qu’il ne se fasse plus aucune assemblée ni exercice de ladite R. P. R. ,

afin que cet établissement finisse sans y employer l’autorité de S. M. » .

En 1668 son

frère Hubert est recruté par le même Colbert pour développer la Compagnie des

mines du Languedoc. Il a à ses côtés comme administrateur Riquet de Bonrepos, le

créateur du canal du Midi.

Louis XIV

va donc chercher des descendants de Louis de Geer en Suède. Pourtant, De Geer

avait approvisionné en munitions et armes les protestants de la Rochelle, dont

son père Louis XIII avait fait le siège, de septembre 1627 jusqu’à la

capitulation fin 1628. On est ici dans la géopolitique. Pour affaiblir les

Habsbourg qui l’entourent, Louis XIV soutient la Suède dont le roi est le chef

de file des protestants.

Le roi

très chrétien Louis XIV comprend que c’est l’apport technique des de Geer,

Besche et Kock qui a fourni les armes avec lesquelles le roi Gustave II Adolphe

a révolutionné l’art militaire lors de la guerre de Trente Ans. A la bataille

de Breitenfeld, en 1631, les 42.000 soldats équipés –et soldés- par De Geer,

avaient écrasé l’armée catholique impériale jusque-là invaincue. Pour la

première fois dans l’histoire, le nombre de morts par armes à feu avait été

supérieur à celui des morts par armes blanches. L’artillerie de campagne mobile

sur le champ de bataille, avec ses révolutionnaires et terribles canons suédois

à tir rapide, avaient été produits dans la manufacture de Nyköping gérée dès

1615 par Guillaume de Besche, puis en association avec Louis II de Geer à partir

de 1626.

Louis XIII et Richelieu payaient

400.000 écus par an à Gustave Adolphe. Une partie de ces écus arrivaient dans

les caisses du commissaire général pour les fournitures des armées, le liégeois

De Geer. L’Espagne et Ferdinand II de Habsbourg sont approvisionnés par Curtius.

Notons qu’après un succès initial, Abraham ne pouvait arriver à une production de

qualité en France, à cause de la mauvaise qualité du minerai Nivernais (Histoire des techniques en

Belgique- la période préindustrielle Volume I, les éditions de la province de

Liège p.379). Et son frère Hubert

ne connaît pas le succès économique non plus.

Markus Kock et le

transfert de la technologie de la fenderie liégeoise

Une

branche de la famille Kock par contre prendra racine en France, après un

passage par la Suède. En 1626 Louis de Geer cherche à recruter Henri Daniel

Kock pour «tout l’ouwerage de fer qu’il

serat besoing et nécessaire pour faire tourner et besongner une fenderie à

fendre fer, tel que sont à pays de Liège». Avec cette fenderie, Louis de

Geer peut décupler sa production de fers en barre nécessaire à la fabrication

de canons de fusil. Aujourd‘hui nous parlerions de transfert de technologie. La

vallée de la Vesdre était connue pour ses canons damas qui se fabriquaient au

moyen de baguettes obtenues par

laminage de « masses ou lopins » composés de plaques et de tiges d’acier

mélangées à chaud et assemblées en proportions variables. Plusieurs baguettes, portées au

blanc soudan, sont alors martelées jusqu’à l’obtention d’un ruban régulier. Chauffé

à nouveau, ce ruban est enroulé sur un mandrin recouvert d’une chemise en tôle.

Plusieurs rubans, soudés bout à bout, sont nécessaires pour l’enroulement d’un

canon de fusil. Le canon ainsi apprêté est porté au blanc puis martelé pour

souder les spires. On fore alors l’intérieur du canon pour mettre celui-ci au

calibre désiré. On redresse ensuite le canon au marteau ou à la machine.

Henri

Daniel Kock n’est jamais parvenu en Suède. C’est son frère Marcus qui prend sa

place. Il obtient en 1627 le privilège exclusif d’établir sur les cours d’eau

des fenderies exemptes de tout impôt. Ses fils y font carrière et sont anoblis

par le roi Charles XI sous le nom de Cronström. Un petit fils de Marcus, Daniel

Cronström, est nomme ambassadeur de Suède en France, en 1702-1719. Il est à

l’origine de la fabuleuse collection Tessin-Harleman du Nationalmuseum de

Stockholm, laquelle comprend un dessin technique inédit de la machine de Marly.

Logique puisqu’au moment de son arrivée en France son cousin Rennequin est

depuis vingt ans premier maître charpentier de la machine de Marly.

L’Edit de conquête d’Ernest de

Bavière

Vous

commencez peut-être à vous demander quel est le lien entre ces fenderies, ces

canons de fusil et ces machines d’exhaure. Il s’avère que la famille Kock s’était

fait aussi un nom par l’exhaure, suite à

l’édit de conquête du Prince-Evêque

Ernest de Bavière. En 1939 Jean

Lejeune explique dans son livre « La Formation du capitalisme moderne dans

la principauté de Liège au XVIe siècle » comment cet édit de Conquête des

mines inondées a été une bouffée d’oxygène pour le capitalisme naissant. L’édit

prévoit que si le propriétaire des lieux est incapable d’en vider l’eau,

quiconque y parvient a le droit d’exploiter la mine à sa place, « comme le justifie son art, ses frais et ses

peines », mais moyennant une redevance, le droit d’entrecens ». Pour

la petite histoire, le Conseil d’État a

jugé que cet édit est toujours en vigueur au 16 avril 2013. Quant à l’exhaure, si

Liège n’a plus connu d’inondations graves depuis 1926, c’est grâce aux 42

stations d’exhaure de l’Intercommunale pour le Démergement.

En 1601 le

prince recrute David Kock, alias Remacle

qui avait inventé « certains

instruments et mollins tirant pompes en grand nombre, chose nouvelle et

inusitée en notre pays de Liège, à effet de tirer les eauwes hors des fosses et

ouvraiges de la montaigne de la Plumterie de Prailhon ». Il installe à

la Blanche Plombière une machine mue par l’énergie hydraulique (mollin)

actionnant par des chaînes ou tiges (tirants) des pompes situées au fond de la

mine. La mine de la Blanche Plombière

était la première mine de plomb de la région de Liège (Histoire des techniques en Belgique- la période préindustrielle Volume

I, les éditions de la province de Liège p.149).

Or, ces fers fendus sont aussi à la base des

tirants ou tringles qui transmettent l’énergie hydraulique ou l’énergie d’un

baritel vers une installation d’exhaure (ou une scierie ou un maka).

Pour leur machine

d’exhaure Daniel et David Kock introduisent à Liège la feldstange, la technique

de la commande à distance, mécanisme apparu au XVIe siècle dans les mines des

Fugger dans les monts Métallifères d’Europe Centrale. À Prayon, les pompes se

trouvaient à différents étages à l’intérieur de la mine, située à flanc de

coteau, tandis que les roues motrices étaient placées en contrebas, sur un

ruisseau. Ces ‘feldstange’ étaient fabriqués dans les fenderies.

Vers 1630, Daniel Kock engage Renard Sualem

pour assurer l’entretien de la machine ainsi que l’encadrement technique de la

mine et de son personnel. Dans un contrat d’embauche de dix-huit ouvriers et

mineurs, il est clairement précisé que les frais relatifs aux «hernaz et pompes à tirer les eawes, comme

[du salaire] de maître Renard Zualem, conduite d’icelle et des cordes

afférentes à leurs besoigne » sont à la charge des maîtres et associés de

la mine. Ce « vers 1630 »

est très approximatif, puisque

nous retrouvons en 1633 encore Renard dit

Renkin Sualem comme directeur à la Blanche Plombière. Et vers 1635, Renard et Paulus Sualem relèvent le métier

de charpentier de leur père. L’aîné, Paulus, est membre du métier des

houilleurs puisqu’il exploite comme comparchonnier (exploitant associé) la

fosse de charbon delle Platte Bourse, située au-dessus de Jemeppe. Avec son

beau-frère il exploite aussi la fosse de Leux, au lieu‑dit Pirmollin; c’est «un

grand bure» familial, juste située dans le champ derrière leurs maisons et

entourée de petits terrils « terrices », ainsi que trois autres petites fosses

à proximité. Son frère cadet est membre du métier des charpentiers et aussi,

fait inédit, du métier des charliers ou menuisiers. Toujours est-il que Renkin épouse en Suède Catherine Kock,

fille de David Kock. Leur fils Renkin Sualem junior développera la machine de

Marly.

|

| captage d’eau dans la mine de Vedrin |

Les deux frères reprennent

la tradition paternelle de construction de machines d’exhaure, comme en 1662 et

1664, deux machines dans une mine de plomb à Vedrin. Le premier est une machine

hydraulique actionnant des pompes aspirantes, au moyen de roues à aubes

dressées sur le ruisseau de Vedrin. Le

second est un classique manège à cheval, un « hernaz », avec « grosse chaîne »

de fer et « tonneaux » pour évacuer l’eau et le minerai. En 1675 Paulus

construit une machine d’exhaure sur la fosse du Many, de l’abbaye du Val

Saint-Lambert, l’une des plus grosses entreprises d’extraction houillère

d’Europe (Le Many fermera en 1953, après une

explosion très violente le 24 octobre 195, qui coûte la vie à 26 gueules

noires, 12 Belges et 14 Italiens).

Une tradition ancestrale en matière d’exploitation houillère

qui fera la réputation internationale de la Wallonie.

Le volume I de l’Histoire des techniques enBelgique- la période préindustrielle, et notamment les Chapitres 5 (l’eau comme

ressource et comme énergie), et le

chapitre 9 (les énergies fossiles : l’exploitation des mines de charbon

avant la révolution industrielle) décrit très bien la genèse de ce savoir-faire

industriel. La morphologie du terrain houiller

wallon joue un rôle décisif dans la conduite

|

| areine Richonfontaine en-dessous du Musée de la Vie Wallonne |

des travaux d’exploitation minière

en particulier sur les méthodes d’exhaure qui sont tributaires de la tributaires de la nature du

relief du sol. C’est sur ce terrain géologique, particulièrement complexe, que

s’édifie, en Wallonie, une tradition ancestrale en matière d’exploitation

houillère qui fera sa réputation internationale.

La problématique de l’exhaure a également des

incidences sur la structure des sociétés formées en vue de financer les

opérations onéreuses d’assèchement des travaux ; galeries ou machines à

feu ont en effet besoin de moyens financiers solides. Ces sociétés préfigurent

les sociétés capitalistes de l’ère industrielle.

Enfin, l’exhaure suscite une abondante

production juridique. La jurisprudence liégeoise et son corrolaire, la Cour des

Voir Jurés, font figure de modèles.

L’autre moyen d’évacuation des eaux dans

le pays de Liège consiste à aménager des galeries (xhorre, hore, ariene, araine).

L’on commence à travailler les veines de dessous, « non-xhorrées, pour

finir par celles au-dessus & que l’on nomme veines xhorrées ».

Sur l’exhaure, Decamps dit en 1889: «lorsque la Houillère est à portée d’un

courant d’eau, l’épuisement d’un bure se fait par un engin à pompe, de l’espèce

qui a servi de modèle à Rennequin Sualem pour la machine de Marli, &

peut-être aux machines qui sont employées pour la mine à cuivre de Suède,

lesquelles sont sur le même principe que la machine gravée dans le Dictionnaire

mathématique Physique Saverien. Les fosses plus importantes s’équipent d’un

baritel (manège à chevaux ou herna) doté d’un tambour vertical. Ce dispositif

est une esquisse des châssis à molette » (DECAMPS, « Mémoire historique sur l’origine et

les développements de l’industrie houillère dans le bassin du Couchant de

Mons », Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et

des lettres du Hainaut, 5e s., I, 1889, vol. H, p.189).

Contrairement aux historiens qui décrivent

l’histoire à partir d’ « inventeurs » comme Rennequin Sualem,

l’histoire des techniques nous montre qu’il s’agit de systèmes de production. Dans ce cas-ci une série de techniques

(exhaure, refendage) développées dans un contexte bien particulier d’un droit

de conquête sur les mines noyées et une évolution fulgurante des armes de

guerre dans un contexte de guerres de religion. Et l’ironie de l’histoire veut

que le prince-évêque à la base de ces progrès techniques voit se chiper les

meilleurs techniciens convertis au protestantisme. Ceux-ci se retrouvent de la

Hollande à la Suède, en passant par la Prusse, dans les églises wallonnes.

Le tableau généalogique Kock- Sualem

Mettons un

peu tout ça ensemble dans un tableau généalogique à partir de Kock dit Le

Serwyr Remacle (1541-1615).

Il a deux

fils, Daniel et David.

La branche

ainé de Daniel a deux fils, dont nous retrouvons l’ainé Markus Daniël Kock en

Suède (1585 Liège-1657 Avesta-Suède). Markus a 7 enfants dont nous retrouvons Daniêl

Michel Sr en France (né en Belgique- +1693 Thianges, en Nièvre). Il épouse Anne

Poirier à Grâce-Hollogne où nait l’ainé de leurs deux enfants, Daniêl Michel Jr

(1672 -1706 Champvert- Nièvre). La troisème génération nait à Thianges : Daniel

Michel III et Jean Michel le 11/9/1693; selon R-A Planchar, c’est lui qui prend

la succession de son père. Il serait recensé à Decize comme directeur l’engin

et ingénieur.

La branche

cadette de David Kock (1541-1615) nous mène aux Sualem. Sa fille Catherine

David Kock épouse Renard Sualem, charpentier de machines, fils de Paulus Sualem.

Il y a aussi des interims dans la famille, comme Jean Sualem, cousin de Paulus, ingénieur et maître d’engin

à Coronmeuse-Herstal, qui travaille en 1685 durant neuf mois à la construction

de la machine. Toussaint Michel, époux de Gertrude Sualem et gendre de Paulus,

menuisier tourneur, est le seul menuisier en poste à la machine, spécialiste de

la fabrication des boules de pistons pour les pompes.

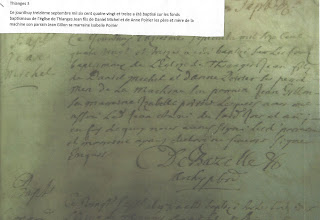

André Lavergne

a réussi à avoir une copie de l’ acte de

baptême du 11/9/1663 de Jean Michel, fils de Daniel Michel et d’Anne Poirier

(voir pièce jointe). Leur fille Catherine Sualem aussi nait le 2/4/1665 à

Jemeppe-sur-Meuse . Elle décède en 1723 à Marly-le-Roi. Elle avait marié à

Jemeppe-sur-Meuse le maître charpentier

Gilles Lambotte (1652-1723).

Le

troisième de leurs quatre enfants, Renkin Sualem, nait encore à Jemeppe le

29/1/1645. Cathérine, son mari et son frère Paulus accompagnent leur père et

beau-père en France. Leurs enfants font

carrière là-bas.

Un de

leurs fils, René Lambotte, sera ingénieur charpentier du pont de Blois avec son

père. Suite aux inondations terribles qui balayèrent tout le cours de la Loire et

emportèrent le pont de Blois, Gilles Lambotte et son fils René, ingénieur du

Roi, se chargea de la charpente de la nouvelle construction.

petit-fils Pierre Lambotte fera en 1760 une chute mortelle à l’aqueduc de

Louveciennes.

Son

petit-fil Gervais Sualem s’occupera de la pompe de Notre Dame de Paris, puis de

la pompe royale dite ‘de la samaritaine’

alimentant le Louvre et les Tuileries.

Daniel Michel, parent de

Rennequin Sualem, ingénieur de la machine

Rentrons maintenant un peu plus dans le détail

de la machine de Decize.

Un contrat

passé en 1488 est le plus ancien document lié à l’exploitation du charbon qui

affleurait à Decize. L’exploitation se faisait par trous ou à flanc de coteaux.

Louis XIV cherche à développer ses arsenaux. Une compagnie créée pour exploiter

les mines de charbon de Decize doit fournir le charbon pour ses forges. La

compagnie remercie son roi pour le prêt de Sualem, ingénieur de sa

majesté : «On fit venir de Liège un

très grand nombre de travailleurs, d’outils, de chaînes & d’autres

ustenciles. Rennequin ingénieur de Votre Majesté à qui le sieur de Louvois

permit de se transporter pour cela en Nivernois, fit d’abord ouvrir deux

différents puits, et fit faire en même temps des machines d’une nouvelle

invention, pour mettre sur les puits, & en tirer les eaux &les charbons

en même temps. On ne parvint au grand heur de charbon, c’est-à-dire en plein

charbon, qu’à 34 toises de profondeur [66 m], au commencement du mois d’octobre

1689, après trois mois d’un travail continuel. On envoia aussitôt de ce charbon

à la Machine de Marly, pour y faire l’essai & rendre compte de sa qualité

au sieur de Louvois. Il y eut esté trouvé aussy bon que celui d’Angleterre».

A l’époque

de Daniel Michel plus de 200 mules assurent le transport du charbon vers la

Loire. Cette houille ne servait pas seulement aux arsenaux de la flotte, mais

fut donc aussi utilisée pour la machine de Marly : ses forges consommaient

80 tonnes de charbon de terre par an pour réparer les pièces de mécanismes.

Rennequin est intéressé au

bénéfice de l’entreprise à hauteur d’1 sol sur 20, soit 5 % des bénéfices

L’entretien de « la machine» qui allait donner son nom au site minier est

confié à Daniel et Toussaint Michel, le dernier étant le menuisier tourneur de

la machine de Marly.

La machine

que Rennequin monte à Decize est un puissant manège à chevaux tournant un arbre

vertical qui anime un va-et-vient de tonneaux d’eau fonctionnant comme un

ascenseur continu. A Liège on fabrique ce genre de machines dans toutes les

tailles : à Herstal par exemple il y avait un bure du lévrier, un bure du

bourriquet et une houillère Gaillard-Cheval. A Decize on les appelle les

baritels.

Daniel

Michel est cité comme « ingénieur de la

machine, de la ville de Liège ». Il s’établit en Nivernais avec toute sa

famille. Son fils, prénommé aussi Daniel, né à Grâce (fusionné avec Hollogne

aujourd’hui) le remplacera plus tard au même poste d’ingénieur et directeur

d’engin.

Gilles

Lambotté, gendre de Rennequin, est cité comme parrain du fils de Daniel II

Michel le Jeune et il est présent à l’enterrement de Daniel II Michel. Les

liens de solidarité familiale restent forts entre nos Liégeois (p._154-181 « Rennequin Sualem, ses parents et alliés, etla machine de Marly », Liège, 2007, p. 154-181).

Et que

deviennent ces houillères après les Michel ?

Une machine à vapeur est installée en 1782 mais la houillère, vite déficitaire,

est laissée à l’abandon. Lors de la Révolution française la mine est

nationalisée. En 1801, elle possède 8 puits qui descendent jusqu’à 80 mètres et

produisent 8 000 tonnes chaque année.

En 1816,

une Société anonyme des mines de houille de Decize installe plusieurs machines

à vapeur. En 1842, la production s’élève à 40.000 tonnes, onzième dans le

classement des houillères françaises. Un ouvrage d’art du chemin de fer

hippomobile unique dans le monde remplace le transport à dos d’ânes. Cinq

écluses sèches ou ascenseurs à wagons permettaient de faire descendre les

trains de charbon jusqu’au canal du Nivernais, à 6 kilomètres. Dans un système

de balance, le wagon chargé en descendant par son seul poids faisait remonter

l’autre wagon vide, sans l’appoint

d’énergie extérieure. C’était une alternative originale aux plans inclinés

répandus à l’époque, souvent équipés de treuils mûs par des machines à vapeur

fixes. En 1873 les écluses sèches sont remplacées par une voie ferrée.

En 1869, Schneider

du Creusot rachète la houillère.

Après la

Seconde Guerre mondiale, lors de la bataille du charbon, toutes les mines sont

nationalisées. La Machine passe sous le giron des Charbonnages de France. Dès

1959, la retraite du charbon est lancée. En 1974, le dernier puits est fermé. La

production atteignait alors 270.000 tonnes par an. La ville perd la moitié de sa

population. L’Association Machinoise pour la Conservation du Souvenir Minier,

créée en 1970, ouvre en 1983 un musée.

Postface 1 : Rennequin, créateur de

la machine de Modave, dans les romans historiques à deux sous du XIXe siècle

Je ne

saurais terminer ce blog sans référer au débat sur la paternité de la machine

de Modave, lancé par Eric Soullard, professeur d’histoire-géographie, qui a

fait sa thèse de doctorat sur les eaux de Versailles.

« Ce n’est qu’à partir des romans historiques à deux sous du

XIXe siècle que l’on fait de Rennequin le créateur de la machine de Modave. A

cette époque, dans une pièce de théâtre de boulevard, on voit même le fils du

baron de Ville réparer les torts de son père en épousant la fille de Rennequin

Sualem, le pauvre charpentier illettré de Jemeppe. La littérature historique a

alors engendré bien des idées farfelues et légendes encore tenaces aujourd’hui » (Eric

Soullard, Rennequin Sualem, ingénieur,

la diffusion du savoir-faire liégeois à travers l’Europe aux 17e et 18e siecles ).

Soullard a publié

ce texte intéressant dans le cadre d’un colloque en 2004 «Minorités et

circulations techniques du Moyen- Âge à l’époque moderne », au

Conservatoire national des Arts et Métiers de Paris).

Selon lui, cette machine

serait plutôt l’œuvre de Jacques Pierson, fontainier du roi à Bruxelles, selon les

archives de Modave. Mais en fait, peu importe que Rennequin se soit fait un nom à partir de

Modave ou à partir d’un son chantier pour le prince de Condé ; Rennequin a

surtout surfé sur une technologie d’exhaure développé à Liège pour les mines,

et appliquée ensuite sur les châteaux.

Postface 2 : les

Sualem en Russie après la mort de Louis XIV

En 1715, à la mort de

Louis XIV, les finances de l’État ont un déficit de un milliard huit cents

millions de livres. Le régent Philippe d’Orléans songe même à supprimer la

machine de Marly si coûteuse en entretien. La première génération de Liégeois

n’est plus de ce monde. Paulus Sualem est mort en 1685, son frère Rennequin

s’est éteint en 1708, Toussaint Michel – gendre de Paulus – est décédé en 1709.

Quant à Gilles Lambotte, il a quitté la machine en 1716 pour construire le pont

de Blois. Or, au même moment, le czar Pierre le Grand charge son agent à Paris

de recruter les artistes, ingénieurs et architectes pour à la fondation de

Saint-Pétersbourg. En 1716, une partie de la famille Sualem part en Russie pour

se mettre au service du czar. Dans le congé accordé pour aller près Sa Majesté

Czarienne délivré le 15 avril 1716 par le directeur général des bâtiments du

roi, on retrouve dans les «gens qui

partent par terre Girard Sualem, machiniste. Jean Michel menuisier». Parmi

les «gens qui vont par mer et qui doivent

se rendre à Charleville, Paul Joseph Sualem, compagnon machiniste. Edme

Pelletier valet dudit sieur Gérard Sualem. René Sualem, compagnon dudit sieur

Michel, menuisier ».

L’agent consulaire

français Lavie rend compte de l’arrivée d’un « ingénieur machiniste Girard Sualem, dont le père et l’oncle ont

fait la machine de Marly. Ils attendent quarante autres ouvriers qui leur

viennent par mer».

|

| fontaines de Peterhof |

Tous

appartiennent à la deuxième génération de Liégeois, celle qui est née en

France, sauf l’ingénieur Gérard Sualem qui est le seul à être né au pays de

Liège. Fils de Paulus, neveu de Rennequin, il emmène avec lui son neveu Jean

Michel, maître menuisier à Paris, fils de Toussaint Michel (le menuisier de la

machine de Marly), et de sa sœur Gertrude Sualem. Puis deux des enfants de son

cousin Paul René Sualem, fils de Rennequin, à savoir René, filleul de Toussaint

Michel, et son propre filleul Paul Joseph Sualem, compagnon machiniste, âgé de

13 ans, qu’il a tenu sur les fonts baptismaux à Bougival.

Les

historiens russes font de Paul Sualem un fontainier à qui ils attribuent la

fontaine de la Pyramide, la fontaine des Fables, la Fontaine Française, la

fontaine mécanique de La Favorite et bien d’autres encore dans les jardins

impériaux de Petrodvorets près de la nouvelle capitale Saint-Pétersbourg.

Cette

crise financière en France est donc la fin de cette famille élargie des Sualem

en France.

Postface 3 : Les

Wallons en Suède

Par contre, en Suède, il yaurait actuellement 40.000 descendants de ces Wallons fiers de leurs origines.

Mille deux cents d’entre eux sont membres de la Société « Les Descendants des Wallons de Suède »

(Vallonättlingen) qui veut « rassembler les

descendants des Wallons qui ont émigré en Suède au dix-septième siècle,

contribuer à la conservation de la culture wallonne en Suède et de créer un

contact permanent avec la population de la Wallonie». Plusieurs livres sont

sortis, comme Vallonska rötter ou Vallonerna.

Pendant l’été 1948, 41

enfants belges de la région liégeoise ont passé 5 semaines chez des hôtes

suédois. Un demi-siècle plus tard « La Meuse » a réussi à repérer certains

de ces enfants qui ont maintenant atteint l’âge de 60 ans

Tout ça a donc commencé

avec De Geer et Guillaume de Bèche (ou Besche) en 1595. Mathieu de Geer avait

été le plus gros fondeur de la Terre de Durbuy, possédant les fourneaux de La

Forge sous Mormont et Roche-à-Frêne, ainsi qu’un quai et des entrepôts à

Barvaux (« Sur la Gère »). Ils ont fait venir des ouvriers wallons pour leurs

forges de Nyköping et Finspang. La Guerre de Trente Ans offrira un débouché

intarissable pour ces ouvriers wallons exilés aux Pays-Bas (alors Provinces

Unies) pour des raisons religieuses. Entre 1620 et 1640, ils seront cinq mille

environ à répondre à l’appel. La région d’Uppsala compte vingt-trois bruks ou

villages de forges.

La mine de fer de Dannemora

existait en 1481 et probablement à la Préhistoire. On y a extrait du minerai

jusqu’en 1992. Cette mine à ciel ouvert présente au visiteur ébahi un trou

d’une profondeur de cent mètres. En 2001, la Ville de Durbuy et la commune

d’Östhammar célébraient leur jumelage dans cette mine. Un an plus tôt, la même

cérémonie s’était déroulée en la salle Mathieu de Geer à Barvaux.

Österbybruk a restauré une

forge wallonne. A Östhammar, le bruk avec son manoir et un superbe parc anglais

est propriété de la société Forsmarks Kraftgrupp qui gère la centrale

nucléaire. Les anciennes maisons des forgerons sont habitées par les

travailleurs de la centrale.

Postace 4 Les Eglises wallonnes

Je n’ai pas encore été

jusqu’à Uppsala, mais j’ai déjà visite une dizaine d’églises wallonnes, à

Magdeburg (qui a existé jusqu’en 1950, lorsqu’elle a fusionné avec une autre

église protestante), Potsdam, Berlin. Des communautés wallonnes qui ont fui

l’Inquisition et qui ont été accueillis à bras ouverts par les rois de Prusse

ou de Saxe. Il y a aussi des Waalse Kerken à Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft,

Eindhoven, Maastricht et Middelburg.

Sources

https://www.academia.edu/26844769/_Rennequin_Sualem_ses_parents_et_alli%C3%A9s_et_la_machine_de_Marly_actes_du_colloque_Les_Wallons_%C3%A0_Versailles_tenu_au_Ch%C3%A2teau_de_Versailles_5_d%C3%A9cembre_2007_Li%C3%A8ge_2007_p._154-181 « Rennequin Sualem, ses parents et alliés, et

la machine de Marly », actes du colloque Les Wallons à Versailles, tenu au

Château de Versailles, 5 décembre 2007, Liège, 2007, p. 154-181.

« Les

Planchar, maîtres de fosses dans la Seigneurie de Montegnée », par Robert

Planchar, Éditions du Céfal, 264 pages, format 16 x 24 cm, 23 euros.

http://www.librairiewb.com/9782871303503-la-machine-de-decize-louis-xiv-et-les-liegeois-renkin-et-paulus-sualem-gilles-lambotte-daniel-m-robert-arm-planchar/

Planchar, R.A. »La

Machine de Decize, Louis XIV et les Liégeois ». Éditions CEFAL. 2014.

Robert Planchar a mené sur

place une longue enquête en 2011 et 2012, afin de retrouver les traces

éventuelles des descendants de tous ces Liégeois qui choisirent de rester à La

Machine où qui y furent enterrés, après avoir fait souche.

Collectif,

L’histoire de la mine de La Machine, Mémoire de la mine, Collection Études et

documents, CD58, 2014 p.98-102.

AMACOSMI,

La Machine, une ville, une association, un musée, Conseil Général, Nevers,

2002, 115 p.

Mémoire de

la mine, collection photographique du musée de la mine de La Machine, Musées de

la Nièvre, Études et documents n03, 2000, 85 p.

Maurice Fanon, « Les

Wallons de Suède… en Terre de Durbuy », in Terre de Durbuy n° 20, 1986

Philippe BASTIN, Terre de

Durbuy.

André

Lavergne est un soixante-huitard, comme moi. Son livre « La Nièvre et 1968, Histoire, déroulement, acquis, retombées,

enseignements », sorti dans le cadre du cinquantenaire des mouvements

de 1968, retracé l’histoire de la Nièvre à travers les révolutions de 1789, de

1830 et de 1848.

André

Lavergne a créé à l’usine Céramique de Decize un syndicat CGT, avant de devenir

secrétaire général de la Fédération nationale CGT de la Céramique.

http://ulsn.reference-syndicale.fr/voyage-a-cuba-par-andre-lavergne/

http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article141366

Né en 1935 il participa au quatrième festival de la jeunesse et des étudiants

pour la paix et l’amitié à Bucarest en août 1953. Il fit partie de la première

délégation de 113 jeunes français en Union Soviétique en 1954.