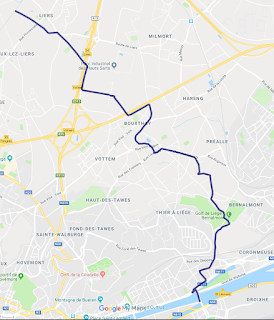

58ième balade-santé MPLP Herstal : le Rida

Notre 58ième

Notre 58ième balade-santé MPLP Herstal du dimanche le 8 novembre part à 10h dans le

tournant de la rue de Boclinville, à hauteur du numéro 133, près des panneaux « Rida ».

Ca sera évidemment dans le respect des règles de confinement. Nous vous

donnerons les détails d’ici-là. Nous avons aussi notre rendez-vous habituel à 9h30 devant notre

Maison Médicale Médecine Pour le Peuple, Avenue Francisco Ferrer 26, à Herstal,

d’où nous partons en covoiturage. N’oubliez pas le masque !

Nous continuons la balade précédente, que nous

n’avons pas su terminer dans les temps, devant les explications passionnantes

de notre prof de géographie Jan Nyssen dont la page wikipedia sur la Rida a été

la base de notre balade. Nous avons fait en octobre la première partie du Rida,

du clos du Val jusqu’à la source – ou résurgence ? -de la rue de

Boclinville.

Cette fois-ci nous continuerons jusqu’au

Patar.

La ferme Ruwet et son étang très poissonneux

A l’endroit même de la source se trouvait la

Ferme Ruwet, toujours visible sur les plans cadastraux en 1958, même si sa

démolition remonte à 1953. La ferme se

trouvait au fond de vallée, or que l’on construisit en général plus haut pour

éviter l’humidité. Notre prof géographe a une hypothèse intéressante à ce

propos : c’était au départ peut-être un moulin à eau. En effet, il y a

juste à côté un étang qui aurait pu servir de réserve d’eau pour le moulin. En

effet, le Rida n’avait pas le débit suffisant pour alimenter un moulin en

continu. Le dernier fermier, M. Colson, y a exploité encore une cressonnière.

L’étang a été remblayé. Le cresson sauvage qui y pousse a disparu à la fin de

notre été très sec de 2020.

En 1985 notre historien local Raymond Smeers décrit

ainsi ce fond très humide et marécageux de la rue Boclinville, sur l’ancien

territoire de la commune de Vottem, située au pied de la légère côte vers

Hareng et Milmort, dans sa ‘Petite

Histoire de la Préalle’ (éd

Charlemagnerie) : « A

gauche de la route, encaissée entre deux mamelons de prairie, s’érigeait

autrefois une ferme aux murs passés au lait de chaux et son soubassement en

goudron noir.

Vers

1850, la ferme appartenait à Mr. Hougardy, avocat à Liège, à qui elle servait

de seconde résidence. Peu après, M. Ruwet en faisait l’acquisition et le

dernier occupant en a été M. Colson, fermier et laitier de son état. Isolée de

la route, abritée derrière un rideau d’arbres fruitiers, elle n’était pas

bien grande, assez vieillotte mais charmante sous son toit de tuiles rouges.

Coquette, elle se mirait dans les eaux claires d’un étang très poissonneux,

situé légèrement en contre-bas.

L’étang

était alimenté par de nombreuses sources. Le trop-plein, qui descendait en

pente douce longeant le chemin de terre de la ferme à la route, donna naissance

au ruisseau du Rida. Il alimentait le hameau du même nom.

Malheureusement,

la chute d’un V1 et d’importants dégâts miniers ont précipité la disparition de

la ferme. Elle fut démolie en 1953, l’étang remblayé et, sur son parcours à

l’intérieur de la propriété, le ruisseau canalisé ».

M. Smeers ne parle pas d’un moulin à eau, ce

qui ne veut pas dire que l’hypothèse de notre Pr Nyssen est fausse.

Valoriser les parties encore à ciel ouvert du Rida : fluet, limpide, gazouillant discrètement ?

De la rue Boclinville nous descendons le

Sentier Muraille, officiellement Sentier n° 33: Le Schéma de Structure Communal de 2013 propose

de valoriser les parties encore à ciel ouvert du Rida. Et bien, nous y

sommes ! Le Rida s’écoule le long du sentier. Pour le valoriser, il suffit

de recréer la situation que M. Smeers a connue en 1985 : « Nous retrouvons le Rida de l’autre côté de

la route, fluet, limpide, gazouillant discrètement, se cachant quelques fois

sous les hautes herbes qui ondulaient au moindre souffle du vent, suivant les

méandres capricieux des rives pour aboutir au fossé Launay.

En ce

coin isolé, une piste, mal tracée parmi les prairies, partait de chaque

rive ; celle de droite, traversant le sentier Muraille, aboutissait rue du

Bouxthay, l’autre remontait en direction de Hareng. Cette dernière prairie

abondamment arborée de cerisiers, aujourd’hui disparus, ressemblait, au

printemps, à un immense bouquet de fleurs ».

Voici comment notre prof géographe décrit le

même paysage : « Une partie du

sentier est labourée, et « poussé » vers la parcelle voisine. On

observe l’alignement du sentier par la position de la clôture du pré. Un jour

le fermier laboura le chemin en laissant toutefois un passage non labouré à la

limite de son champ. Certes ce

détournement du tracé initial est de bon sens, sauf que dans quelques années on

pourrait ne plus reconnaître le caractère vicinal (s’il en est) du chemin comme

ce fût le cas lors du détournement du Coq Mosan… »

Sur notre droite, au bout de la prairie, se

trouvait en 2017 encore une borne minière. Elle a disparu et sur les photos que

j’ai prises à l’époque on ne distingue pas la concession. C’est dommage pour

notre patrimoine minier. Selon notre ami Walthère Franssen, la législation

concernant le maintien des bornes de concession, même après la déchéance de la

Concession, doit être très sommaire. En dehors de l’obligation de bornage des

concessions, et des PV de bornage il ne trouve rien ! Qui est le

propriétaire de ces bornes de concession placée sur les terrains

d’autrui ? On peut supposer que tant que la Concession est établie les

bornes sont et restent la propriété du charbonnage. Et lorsque la Concession est déchue, les bornes

abandonnées sont-elles la propriété du propriétaire actuel du terrain ? Walthère ne trouve dans

les archives des charbonnages ni trace d’indemnisation au propriétaire de

surface pour l’établissement de servitude, ni trace d’achat par le charbonnage

des quelques décimètres carrés de terrains nécessaire pour le placement de la

borne. Et puis, qui sait quels Concessions sont actuellement déchues ou pas? Si

aucune législation ne protège les bornes de concession, la seule solution pour

en assurer la conservation serait d’en demander le classement en tant que

« Petit patrimoine populaire wallon ».

Ce qui signifie que ne pourrait être classées que les bornes répondant à

certaines conditions de visibilité et d’accès public.

A gauche, le Sentier du Meunier traversait le

Fond de l’Ônè (le fond de la vallée) et montait à travers cette prairie

bocagée. Nous arriverons bientôt au Pasay des Meuniers. Et nous terminerons par

la rue des Meuniers. C’est à nous faire tourner la tête. Ne cherchez pas :

il n’y en a pas un de ces moulins qui reste !

La fosse Launay et ses écrevisses et crevettes d’eau douce

Nous continuons dans les pas de Raymond Smeers:

« En quittant la fosse Launay, une

dénivellation du terrain augmentait la vitesse du courant permettant à l’eau

dans ses remous des perles à profusion pendant que dans les taillis et les

arbres voisins, les oiseaux tentaient de mettre au point un chœur à deux ou

trois voix brillamment orchestré par une grive musicienne.

A

hauteur de la double rangée de saules

trempant leurs vertes ramures dans l’élément fluide, le ruisseau s’élargissant,

accueillait, dans son lit, écrevisses et crevettes d’eau douce ».

Nous ajoutons écrevisses et crevettes d’eau douce à la palette

culinaire de Vottem, avec le cresson et les fraises. Mais où se trouvait cette

fosse Launay ? Launay=

L’Aunaie ? Les aulnes croissent dans les bois humides ou marécageux, ou

encore en bord de cours d’eau. Les aulnes forment des futaies appelées «

aulnaies ». Aurait-on urbanisé une zone marécageuse, en créant cette rue de

l’Aunaie ? Toujours est-il que lors d’un gros orage sur un sol asséché,

les riverains en bas de la rue d’Aunaie ont vu le Rida passer dans leurs

livings. Quand on voit le relief, le Rida ne coule plus dans le point le plus

bas, le thalweg, qui se trouve au milieu du champ. En cas d’orage le ruisseau

reprend probablement son cours d’origine. Les riverains ont dû construire à

leurs frais un mur d’orage. En ‘récompense’ on les a augmenté leur revenu

cadastral ! Et la ville a installé une pompe pour éviter que ces eaux y

stagnent.

Et là, on voit à quoi pourrait servir un

contrat rivière. Herstal a cru faire l’économie d’un contrat rivière Meuse Aval

(CR), subsidié pourtant en partie. C’était trop cher, car beaucoup d’habitants

et peu de ruisseaux. Cependant, sans CR, la Ville devra quand-même faire les

mêmes tâches sur leur propre budget…

Maintenant, on peut dire que, sans le vouloir,

cette fosse protège en quelque sorte le Patar, un peu plus bas, contre une

inondation sérieuse, et toutes les maisons en aval.

Un siphon et un égoût

Le croisement de la rue de l’Aunaie et la rue

Verte aussi est souvent sous eau lors d’un orage. On comprend pourquoi en

analysant comment les égoûts et le siphon du Rida s’y croisent. Le Rida

continue son chemin par les terrains très marécageux de la ferme du Patar. Nous

faisons un petit crochet par la rue du même nom. A la fin de l’asphalte, à gauche, une coupe géologique qui permet d’observer le

cailloutis de la terrasse principale de la Meuse. Ne vous faites pas d’idées lorsque par temps

de Covid on évoque une terrasse. Nous sommes ici dans la géographie. C’est le

pr. Jan Nyssen qui le dit.

Nous ne suivrons pas ce chemin qui devient

ensuite un chemin de terre, tout à fait praticable, et qui rejoint la Rue

Bonne-Foi. Nous ferons le tour de la concession Bonne-Foi Hareng lors d’une

autre balade-santé.

Nous nous limitons à regarder sur notre droite

les ruines de la ferme historique du Patar. La ferme même n’est pas une ruine.

Elle est très bien restaurée. La grange par contre est plutôt en mauvais état.

Vers 1860, le docteur Emile Muraille (bourgmestre de Herstal de 1878 à 1882)

propriétaire de cette ferme, donne son nom au sentier Muraille que nous venons

de quitter, une servitude qui traverse ses terres. Le sentier existait bien

avant que le fermier-docteur ne le baptise (source Alain Budin et R. Smeers, A Herstal, l’ombre

d’un empereur, éd. Charlemagnerie,

p.83).

Ce que nous ne voyons plus, c’est le premier moulin

des neuf moulins de Herstal actionné par le Rida. Il n’y a jamais eu des

moulins plus haut, le long de la rue des Meuniers que nous arpenterons un peu

plus loin. Une charte signale l’existence de ce moulin déjà en 1341. Il

appartenait à l’Hôpital Saint Mathieu de Liège.

Il portait aussi le nom le moulin dit de

Villers ou de Moulin aux Hayes de Brouck. Je laisse la parole à notre ami

Smeers : «Il y a environ un

demi-siècle, certaines vieilles personnes prétendaient que, lors de la

construction du chemin de fer en 1863, on y avait découvert une fondation qui

aurait pu provenir du vieux moulin. A la fin du 16ième siècle, ce

moulin était encore en pleine activité. L’exploitation charbonnière, le

creusement de nombreux burs, tout en tarissant les sources, ont permis l’assèchement,

le défrichement et la mise en culture de ces terres. Bien avant les travaux des

houilleries, plusieurs ruisselets descendant de Rhées et de Milmort ainsi que

les sources qui jaillissaient du sol, en bouillonnant, rejoignaient le ruisseau

du Rida à l’endroit de l’actuelle voie ferrée, à une bonne centaine de mètres

en aval de la ferme. Cet important apport d’eau a dû être un argument

déterminant pour établir à cet endroit la construction du moulin ».

Malgré l’assèchement par les charbonnages, l’endroit

reste très humide. Dans le Schéma de Structure de notre ville, elle est

reprise, à juste titre, dans la bande verte. La ville a reculé devant la

difficulté de protéger cette bande verte contre une urbanisation excessive. Il

aurait fallu pour cela modifier le plan de secteur. Mais elle a réussi (jusqu’à

maintenant) de bloquer l’urbanisation du Patar parce que la zone est inondable.

La rue Verte = Pasay des Meuniers

Nous revenons sur nos pas pour suivre la rue

Verte qui fut connue au temps jadis sous le nom de Pasay des Meuniers. L’ancienneté

de la dénomination est affirmée par le cartulaire de l’abbaye du val Benoit du

8 septembre 1332. En 1871 elle portait

encore le nom ‘Chemin des meuniers’

parce qu’elle conduisait au moulin de la Préalle. Mais la dénomination la plus

ancienne est ‘Voie des Hayes de Brouck’.

Ces haies partaient du hameau du Rida, longeaient l’actuelle rue du Patar, et s’étendaient

jusqu’au carrefour des rues de la Limite et de l’Agriculture.

Nous descendons la rue de la Baume. Nous

aurions dû avoir ici un passage sous-voie. La Ville a jugé que c’était plus

utile d’affecter les fonds à un passage sous-voie en face du café de la Petite

Bacnure, où il fait doublure avec un passage au-dessus des voies. Soi-disant

pour faciliter le passage aux personnes à mobilité réduite. Le résultat est à

pleurer : même en chaise roulante on a plus facile de passer par le pont

que par le bas, tellement qu’il y a des escaliers. Nous verrons le résultat en suivant

le Ravel Rail jusqu’à la Place César de Paepe

Place César de Paepe la première école de La Préalle

A l’emplacement de l’ancienne

école/bibliothèque, la pharmacie Carlier-Thonet bouche l’accès à la paire de la

Petite Bacnure où il y a eu à l’époque un projet de logement social.

En 1844, 47 % des hommes et 62 % des

femmes étaient analphabètes. La première

école de La Préalle, Place César De Paepe, était une école d’initiative privée

subsidiée par la Commune. En 1846, une

première école officielle est créée. Les

bâtiments de l’école primaire communale sont de 1899.

En juillet 2018 la ville a décidé de

concentrer l’activité à l’école Jacques Brel 1, qui aujourd’hui regroupe les

classes maternelles et les classes de 1ère, 2e et 3e année primaire. A Brel 2,

sur la place De Paepe, il y avait les

4e, 5e et 6e primaire. Les deux implantations causaient des problèmes de

sécurité (e.a. trafic) et de surveillance aux familles qui ont des enfants dans

des niveaux scolaires différents.

Le budget est de 4 millions d’euros, dont 2,8

millions de subsides. Une salle de gym permettra tous types de sports et un

préau sera construit. Il y a eu

unanimité pour la concentration et la rénovation de Brel 1. Mais avec ça on n’a

rien dit sur le bâtiment de la place César De Paepe. Ce bâtiment de 1899 a des

qualités architecturales indéniables, même si je n’ai pas (encore ?) réussi à

identifier l’architecte.

Rue Rogivaux 15: La

Coopérative socialiste.

En 1868 La Préalle avait une des 42 sections

belges de l’Association Internationale des Travailleurs. L’AIT développe des magasins de denrées

alimentaires pour pouvoir maintenir une grève. Le nombre d’adhérents de La

Préalle au Parti Ouvrier Belge, créé en 1886, fut toujours plus élevé que dans

les autres quartiers de Herstal. Une

Coopérative Socialiste, succursale de La Populaire de Liège, s’installa en 1898

rue Rogivaux, à l’emplacement de l’actuelle pharmacie. En 1921, le premier

bâtiment devint Maison du Peuple qui subsista jusque la fin de la guerre. La

coopérative disparaît dans les années 70. W. Franssen a interviewé en 1982

Madame Champagne, qui habitait le quartier depuis le début du siècle :

« Avant 1914, dans mon entourage, on

allait tous à messe. On avait peur de

l’enfer [dit-elle en riant]. Puis avec

la Maison du Peuple, la Coopérative et le Syndicat, les hommes ont commencé à

parler entre eux. On n’a plus été à

messe et on a défendu nos droits.

Regardez, actuellement, comme on est bien logé et mon mari a une bonne

pension« . Ce qu’il en reste

actuellement n’est donc pas le bâtiment à l’abandon de cette coopérative mais

une sécurité sociale aujourd’hui fortement menacée !

Rue de la Bance

Nous remontons le rue Rogivaux pour prendre à

gauche la rue de la Bance. En face, une baraque du Fonds Albert mise aux normes d’isolation du XXI ième

siècle en 2019.

La rue est toujours en travaux. C’est un des

derniers chantiers d’égouttage à Herstal. On a commencé le « Plan Communal Général d’Egouttage » en 2003 ! Avec ça Herstal

sera égoûté à 98%. La rue de la Bance n’a pas eu de la chance. Les

raccordements n’étaient pas toujours évidents, dans cette rue ancestrale avec

une situation cadastrale compliquée. On avait prévu 95 jours ouvrables. Mais des

fissures sont apparues dans les maisons. La campagne de la Bance est un

gruyère : le charbon affleurait en si grande abondance qu’on parlait d’une

« montagne de charbon ». Au

bur ‘delle Banse’ on montait la houille par manne (banse). En novembre 2019 les travaux ont été arrêtés. On

espère la fin avant le démarrage d’un autre chantier autrement plus important

que nous verrons un peu plus loin.

Un bassin d’orage au-dessus d’une veine de houille

L’AIDE (Association

Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la province

de Liège) a prévu 3 millions d’euros pour la construction d’égouts dans les

rues de la Houillère, Campagne de la Banse et Henri Nottet. Il y a aussi l’aménagement

d’un bassin d’orage rue Campagne de la Banse, au pied du terril, sur une partie

de la paire acquis par l’AIDE. Dans la rue Campagne de la Banse on creusera un

puits de 8 mètres d’où partira une canalisation en béton jusqu’à la rue H.

Nottet.

Notre histoire s’écrit au charbon. Cela est

vrai aussi pour ce bassin d’orage. Voici l’avis technique de la direction des

risques géologiques et miniers : « la moitié nord du bassin d’orage se trouve au-dessus de la veine de

houille ‘Maret’ qui vient à l’affleurement, sous les limons, un peu à

l’intérieur du périmètre. Cette veine était une des plus épaisses du bassin,

pouvant atteindre 2m d’ouverture. Il convient de s’assurer de l’absence de

zones déconsolidées sous le fond du bassin d’orage, liées à d’anciens travaux

miniers dans la couche Maret. Nous n’avons pas d’informations précises quant à

la localisation d’anciens travaux souterrains, de vieux puits ou d’autres

ouvrages miniers de faible dimension, résultant de l’exploitation de couches ou

de gîtes de houille superficiels, non concédés. La pose de cet égouttage peut

modifier au niveau local des nappes qui peuvent exister au sein des dépôts

quaternaires (rabattement, modification des conditions de drainage) et

pourrait ainsi influencer la stabilité

du pied du terril. Il est prudent de faire un suivi piézométrique du chantier.

Les

parcelles du projet sont affectées par des zones de contrainte géotechnique

majeure autour des puits.

192090

Bure de Chorre

Idem

puits sans nom

192092

Bure Lingin

192091

Bure delle Sereine

Idem

puits sans nom

192201

Bure

192093

Bure Alle Chavée

Idem

puits sans nom

Ces

puits ont été remblayés, mais, dans la grande majorité des cas il est

impossible de garantir la stabilité à long terme des remblais et donc des

parois et des abords des puits ».

Lors d’une réunion d’information, en septembre

2020, l’AIDE m’a assuré que les sondages n’ont pas révélé des problèmes

particuliers.

Le Ravel de liaison Meuse-Liers

Nous arrivons bientôt sur le Ravel de liaison Meuse-Liers,

sur notre droite. D’ici on se rend bien compte comment le terril de la Petite

Bacnure bouche une partie du vallon du Rida. Selon Raymond Smeers, « un petit ruisseau, un Ri en provenance des

sources de Vottem, partait de la rue de Herstal près de l’immeuble 88,

descendait entre deux terrains cultivés et passait ensuite sous un chemin de

campagne. Ce vieux chemin, partant de la rue Henri Nottet, face à la

Charlemagnerie rejoignait après maints détours la rue de la houillère. Ce

chemin et le ruisseau, comblés par le terril, ont disparu en 1930 » (Petite

Histoire de la Préalle, p.12 et 32, éd

Charlemagnerie). Ce ruisseau a disparu, mais son

thalweg est toujours là. Est-ce l’explication pour les eaux de ruisselement qui

descendent par fortes pluies jusqu’à certaines maisons ? A la réunion

d’information sur le chantier deux riverains se sont plaints, mais, Covid

oblige, je n’ai pas réussi à les contacter après pour demander des détails.

Et plus haut, les habitants de la Rue

Lavaniste Voie aussi ont régulièrement leurs caves noyées lors de fortes

pluies. Et TPalm sollicite actuellement un permis d’urbanisme pour construire

septante et un logements Lavaniste Voie, juste à côté du golf… Les travaux de

cette nouvelle « cité » pourraient commencer au printemps prochain. Ce

qui pourrait aggraver les problèmes d’égouttage. On m’a répondu que cette rue

est liégeoise, et que les égoûts aussi sont sur Liège. Mais quid des problèmes

de ruisselement, lors de gros orages ?

Le Ruisseau

du Bouxthay

En montant le Ravel, sur notre gauche, dans un

petit bois, les ruines du Château du

Bouxthay, avec un arbre remarquable, un if. Pour les chercheurs du Schéma de

Structure Communal ce site est le plus beau de notre ville. Ce terrain est

public. A l’époque, la commune de Vottem a acheté la propriété de M. Peeters ;

Herstal avait acheté le site du château, et en restant propriétaire de la ferme

et des ruines de la chapelle, a cédé le

reste à la SRL.

Dans les champs coulait jadis le Ruisseau du

Bouxthay ; aujourd’hui il traverse ce fond de vallée dans un pertuis

souterrain. Les sources se trouvent dans une prairie, parallèle à la Rue des

Fontaines. Je donne la parole à notre prof en géographie : « Ås fontinnes donne une impression du

paysage rural d’origine de toutes les têtes de vallée voisines. Dans ce

ruisseau on cueillait jadis le cresson. L’écologie aquatique convenait au

cresson: une eau claire et peu profonde, non acide, à courant lent. Les

habitants des environs venaient récolter ce cresson par sacs entiers, et le

revendaient à la criée de Vottem.

Actuellement,

cela reste un ruisseau et un paysage inattendu dans un environnement largement

urbanisé. On observera une xhavée en amont des sources, sur les craies, et puis

un ruisseau aux eaux claires. Les débits ont sans doute diminué fortement en

raison de l’infiltration moindre, et le cours aura été rectifié pour drainer

les prairies. Ås fontinnes subsiste comme un paysage semi-naturel.

Dans la

zone de sources, plus en amont, se trouvait dans années 1970 un élevage de

truites ».

J’ajoute ces truites à palette culinaire de

Vottem, avec les écrevisses, crevettes d’eau douce, cresson et fraises.

Entre Ås fontinnes et le Bouxthay, en bas de

la Chaussée Brunehaut, L’AIDE creusera prochainement un autre bassin de

temporisation qui vise à « délester

l’égoût de la Chaussée de Brunehaut qui se met régulièrement en charge ».

Mais quid des eaux de ruissellement qui traversent la chaussée? Selon l’échevin

qui présidait la réunion d’information sur le chantier qui vient de démarrer,

ça ne concerne pas l’égouttage. Si l’inondation ne provient pas des égoûts,

c’est un problème privé, à régler avec les propriétaires des prairies ou des

champs d’où proviennent ces eaux.

C’est écarter un peu facilement un problème

qui n’est pas nouveau mais qui prend une nouvelle dimension avec le

réchauffement climatique, marqué par un accroissement des phénomènes

météorologiques. Pourtant, la Cellule GISER (Gestion Intégré Sol Erosion

Ruisselement SPW-DGO3-DRCE) est en train de définir sur WalOnMap la carte des

zones à risque d’inondation par ruissellement et/ou de coulée boueuse. Cette

carte représente les axes de concentration naturels des eaux de ruissellement,

qui correspondent aux thalwegs, vallées et vallons secs. Cette carte présente 3

classes de risques définis par la taille des bassins versant. J’hésite néanmoins

sur l’interprétation. Il faudra que j’en parle à notre prof géographe.

La Rue des Meuniers, son Ravel, et le Sentier du Meunier

Nous montons la Rue des Meuniers. Comme j’ai

dit plus haut, c’est la rue Verte qui mériterait le nom de Pasay des Meuniers. Nous

sommes ici toujours sur le Ravel. On peut se demander s’il n’y avait pas un

trajet plus intéressant que cette rue avec son trafic automobile quand même assez

important ?

Nous remontons jusqu’à la rue Boclinville pour

retrouver notre point de départ.

Je n’ai pas osé prendre l’itinéraire de la promenade ‘Sur

les sentiers des maraîchers de Vottem’ du Pr. Nyssen. Pourtant,

elle est intéressante : elle visite cinq sentiers de Vottem. Mais il faut traverser un champ vallonné. S’il n’y a pas de cultures, et si le temps

est assez sec, ça peut aller. Mais il faut aussi passer « en-dessous

d’un simple fil barbelé » et ça, je n’oserais pas avec un groupe un

peu important.

Voici quand même un extrait, pour vous mettre

l’eau à la bouche : « la

densité de sentiers s’explique par le maraîchage, stimulé par la proximité de

la ville. Le travail intensif de la terre nécessitait beaucoup de déplacements

à pied; le produit était transporté par les femmes (les cotîresses) et par

charrettes à bras. La superficie totale vouée à la culture maraîchère et

fruitière à Vottem était de 102 ha en 1929 et 28 ha en 1958: légumes, fraises,

fleurs, arbres fruitiers. Si la culture des fraises a marqué les esprits, elle

n’en constituait pourtant qu’une petite partie (six hectares en tout et pour

tout, bon an, mal an »).

Le trajet de Jan emprunte un Sentier du

Meunier ou encore Pazê dè Moûnî en wallon (vous me direz : encore un

meunier) qui commence dans la Rue du

Bouxthay. « Il vient d’être

entretenu par les services communaux en mai 2020. Officiellement c’est le Sentier n° 32: Au

départ le sentier est bien balisé, entre deux clôtures de fil de fer. Le

panneau d’interdiction qui se trouve l’arrière du terrain de football concerne

le terrain de football, pas le sentier. Passez en-dessous d’un simple fil

barbelé. Légalement, il devrait se trouver ici une chicane ou un tourniquet.

Marchez dans la prairie, tout en longeant l’arrière du terrain de football. Chaque

année, la commune l’entretient jusqu’ici (190 m). Ensuite, cette servitude

traverse un champ vallonné. S’il n’y a pas de cultures, marchez tout droit sur

200 mètres. S’il y a des cultures, longez la limite du champ en direction du

Sentier Muraille ».

Le tracé GPX de cette

promenade peut être téléchargé gratuitement ici :

https://www.openstreetmap.org/user/jnyssen/traces/3462144

La carte d’ensemble et

les feuillets des promenades A, B et C sont disponibles ici : https://www.dropbox.com/sh/ynm0ap685350deu/AADzY5shyHE2vQfdNv68MIl5a?dl=0

Voir aussi

http://hachhachhh.blogspot.be/2014/02/balade-sante-vottem-un-ravel-la.html

entre la Place César de Paepe et le Bouxthay

nous sommes sur https://hachhachhh.blogspot.com/2020/01/55ieme-balade-sante-mplp-herstal-la.html