25ième balade santé mplp : la Voie des Botîs

Notre 25ième balade-santé de mplp du

9 octobre 2016 a suivi la voie des Botis

de mon ami Walthère Franssen. Il y a une petite montée au

départ (30 mètres de dénivellé) et idem (dans l’autre sens) à la fin. On ne

s’en rend plus compte, mais on est à la petite Bacnure dans une vallée, celle de

la Rida. Il y a aussi quelques tronçons de chemins agricoles parfois ravinés.

(du 10 au 16 octobre 2016) qui voulait valoriser notre patrimoine de chemins et

sentiers publics. La voie des botis est une des cinq promenades reprises sur le site de la ville et est balisée.

l’itinéraire sur http://www.herstal.be/loisirs/tourisme/promenades/voie-des-botis/triptyque-botis.pdf

Dalemans, du club de balade « Lès vîs solés da Charlèmagne ». Les Botis c’étaient des hommes qui, comme

leurs compagnes les Botteresses, portaient le bot, un long panier en treillis

d’osier. Pendant plus de trois cents ans

ils transportaient, jusqu’au port charbonnier de Coronmeuse, le charbon des

nombreuses petites fosses situées entre les Hauts-Sarts et Bernalmont. Sur les

cartes anciennes, ce passage va, quasi en ligne droite, de la ferme de

l’Abbaye, dans la rue du même nom, au Château des Quatre Tourettes (au 535 de

la rue St-Léonard, un ancien poste de garde de la cité), en passant par les

fermes de Rhées, du Séminaire (Ferme Charlemagne à La Préalle) et par le

Château de Bernalmont.

reçut, du XVIe au XVIIIe siècle, le nom de Vôye dès Botîs.

Rue Charlemagne : Le

café de la Petite Bacnure.

Petite Bacnure était situé on ne peut mieux en face de la barrière du

charbonnage, lieu de passage « obligé » des mineurs. Ceux qui vont aller travailler passaient y

boire une ou deux gouttes de genièvre en fumant leur dernière cigarette avant

la descente. Ceux qui avaint terminé

leur journée s’y désaltèrent de quelques verres de bière.

lieu où plus d’un mineur laissait sa paye. Vers 1930 encore, les gosses en

revenant de l’école, le samedi après-midi, assistent au triste spectacle

d’épouses de mineurs qui stationnent en grand nombre face à la sortie du

charbonnage, tentant désespérément de sauver, au moins, une partie du salaire

avant l’entrée de leur mari au cabaret.

(R.S., Li rowe del Bacqueneure, H.A., 5-1986).

marronnier il y aurait eu une fosse dite

< dè Pî dè Bwès > (du Pieds du Bois Gilles). Son puits d’une trentaine de mètres de

profondeur était muni d’échelles et elle avait la réputation d’être mal étayée

à tel point que, vers 1774 s’y produit un éboulement. On parvint à remonter le

lendemain 11 cadavres (4 femmes et 7 hommes), les autres furent laissés au

fond. On ferma le puits et, par respect

pour les mineurs disparus, l’on y planta un châtaignier (R.S., Le beau marronnier).

Le local du Syndicat des Francs Mineurs

beau marronnier » fut, pendant les dernières années du charbonnage, le

local du Syndicat des Francs Mineurs de la C.S.C. C’est de ce local que le délégué de la

C.S.C., Mario Berloso, mena en mars et avril 1968 une des dernières grandes

grèves du charbonnage. Mario était un mineur italien, rude, intègre

et généreux qui ne tira de son mandat de délégué que le privilège d’être au

service de ses compagnons de travail. Les

grévistes voulaient mettre à la porte le médecin et l’infirmière du charbonnage,

trop empressés à remettre au travail les mineurs blessés. Les mineurs eurent gain de cause puisque le

médecin et l’infirmière n’eurent plus de contact avec le personnel ouvrier du

charbonnage.

ouvriers mineurs de la fosse Haute et Claire située en Rhées font grève, « comme il n’est que trop fréquent »

dit un commentaire de l’époque, pour « avoir

davantage pour leurs journées que le prix ordinaire« (A.C., t.1,

p.101).

longtemps interdite. En 1746, dans les Terres de Herstal, il est « très rigoureusement défendu de cabaler,

comploter, ou concerter pour faire festoyer les fosses (faire grève) en vue de

faire rehausser les prix des journées » (A.C., t.1, p.118).

1764 de la fosse de Bonne Espoir précisait

« que si l’un ou l’autre

venait à fomenter pour ne point travailler ils seront irrémissiblement exclus

de l’ouvrage« (A.C., t.1, p.112).

et simultanément le droit de faire grève.

Cette loi ne fut abrogée qu’en 1866.

révolte de 1886, 130 soldats sur pied de guerre, cantonnés à Vottem, faisaient

chaque jour des patrouilles aux houillères de Bonne Foi Hareng, de Gèrard Cloes

et de la Petite Bacnure de façon à protéger les installations et les quelques

ouvriers qui désiraient travailler. Lors

de la reprise du travail, la commune de Vottem reçut un subside de 150 F. à

distribuer aux ouvriers « honnêtes » qui n’avaient pas fait grève !

(G.D., Vottem, p.403).

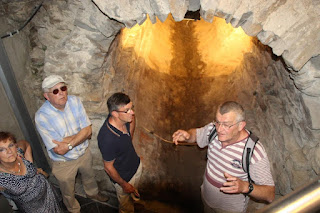

Sous nos pieds l’areine Marteau

Gilles. Sur les hauteurs de l’ancien Bois Gilles, plusieurs petites fosses

furent reprises dans la concession de la Petite Bacnure : les burs Crompîre, Tchêye,

Cheval, Crève-coeur, Agneau, Xhufnalle et Lognon, ce dernier étant situé Sur

les Thiers. Sous nos pieds l’areine

Marteau qui s’étendait sous la campagne de la Haute Préalle et dont l’oeil

était situé au moulin Maisse à l’entrée de la rue Charlemagne. Les eaux de cette araine venaient ainsi

grossir Le Rieu des Moulins. Voir mon blog http://hachhachhh.blogspot.be/2014/10/balade-sante-de-mplp-les-baraques.html

Le puits Crompire : deux catastrophes meurtrières.

arrière de l’espace situé entre les immeubles n° 26 et 36, se trouvait un petit

terril probablement de la fosse Crompire enlevé en 1998 pour cause de

lotissement.

Jean-Henri Stiennon. En 1930 le haut de cette rue était dénommé « Au terris Thiry Debeur« Cette fosse, connue depuis 1658 est citée

dans les archives sous 4 appellations différentes, reprenant nom et surnom

d’anciens maîtres de fosse. Cela a d’abord été la fosse Gillet-Pirotte et la

fosse Courard, puis un siècle plus tard à partir de 1754, la même fosse est

nommée du nom d’un important maître et propriétaire de fosse Thiry Debeur connu

sous le surnom de Crompîre (pomme

de terre) (A.C.,

t.2, p.270). On a

donné le nom Crompire à une rue que nous

emprunterons plus loin dans le nouveau lotissement.

catastrophes meurtrières. Le 19

septembre 1776, cinq hommes y périrent.

Ils furent enterrés ensemble au cimetière de la Chapelle St Lambert.

Deux ans plus tard, le 8 octobre 1778, 26 hommes se trouvent au fond de la mine

lorsque survint un coup d’eau: seul Pierre Budin s’échappa, les 25 autres

furent noyés. Deux corps furent retirés de la mine, les 23 autres corps

restèrent ensevelis (A.C., t.1, p.105).

dans la concession de la Petite Bacnure.

Rue Tiraleau

Gilles et dénommée « Tirleau« .

Cette fosse était située au niveau d’un ruisseau, le Rida, dans le creux

de vallée entre « la montagne » de Rogivaux et le thier du Bois

Gilles. Probablement que pour

l’exploiter, il fallait, plus que dans d’autres fosses, tirer davantage

d’eau. Dans la plupart de ces petites

fosses l’eau qui inondait les galeries souterraines, lorsqu’elles n’étaient pas

drainées par une areine, était remontée à la surface par « tine », un

bac en forme de tonneau.

ce nom située à l’angle des rues Sur les Thiers et Haute Préalle. Le 14 février 1684, la fosse de Crève-coeur

connut un coup d’eau suite au percement d’un ancien ouvrage de mine rempli

d’eau. Cinq ouvriers furent surpris par

l’inondation. Quatre trouvèrent refuge

dans une galerie située au-dessus du niveau de l’eau. Bien qu’à la surface « quantité de bonnes

gens » travaillaient à l’écoulement

de l’eau, ils ne furent délivrés qu’après 24 jours et 6 heures. Ils ne burent que de l’eau et « prièrent

et réclamèrent Dieu, la Vierge et tous les Saints« . (A.C., t.1, p.105).

Nous traversons la rue Muraille pour traverser un lotissement récent.

Un peu plus loin les anciens terrains de JS Molise Herstal devenu plus tard FC Herstal. On avait intérêt à tirer au sort le bon côté, si on jouait sur le terrain qui jouxte le lotissement en construction autour de la Place Hauglustaine, parce que de l’autre le

ballon rentrait tout seul dans le goal, tellement le terrain est en pente.

du sentier reliant la rue Sur les Thiers à la rue de l’Agriculture il doit y

avoir une borne minière gravée / GB PB / E-V /. (P.8). Cette borne marque un angle de 2 concessions

minières, celle de l’Espérance et Violette et celle de la Grande et Petite

Bacnure. Sur ces terrains vient d’être lancé en 2022 une opération immobilière .

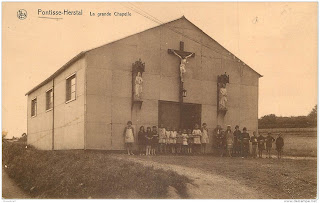

La chapelle ‘Vierge de

pauvres’ et un architecte prestigieux, Louis Herman De Koninck,

Je me rends compte seulement maintenant que cette chapelle a été construite sur

le même modèle préfab qu’un tas de maisons sociaux construits dans le cadre des

programme CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier). Il y a eu en

Pontisse une église provisoire construit sur le même modèle. A la Préalle le

provisoire dure toujours. Ces programmes visaient à remédier au scandale du

logement des ouvriers immigrés qu’on faisait venir ici pour travailler dans les

charbonnages.

où habite ma fille. En 1930 on construit

200 logements dans le cadre d’un concours d’habitations à bon marché

lancé par la branche belge des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne

(CIAM) à l’occasion de l’exposition internationale de 1930, pour le centenaire

de la Belgique. Un de ces architectes prestigieux, Louis Herman De Koninck, est à la base d’un système Thirifay.

derrière l’église qu’on a retrouvé en 2012

Frédéric Dechesne, ce Herstalien de 39 ans sauvagement assassiné de six

balles et brûlé. Il faisait partie des motards du club » The Dead « (La Meuse 18 Mai 2012, Page 6).

Rue Emile Vinck : La

rue des Italiens.

président de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché. Mais à la cité

des Monts on surnommait cette rue construite de 1949 à 1953 « la rue des

Italiens »: les maisons sociales qui y furent construites étaient louées en

priorité à des ouvriers mineurs. Et les

nouveaux mineurs en ces années d’après guerre étaient en majorité de

nationalité italienne. La guerre à peine

terminée, Achille Van Acker, à la fois Premier Ministre et Ministre des

charbonnages, lançait « La bataille du charbon ». Déjà en 1865, le président de l’Union des

charbonnages liégeois se plaint « qu’une

transformation importante s’opère dans les moeurs de cette classe ouvrière dont

la génération actuelle déserte visiblement la profession de mineur, pour

embrasser celle très lucrative et moins périlleuse d’armurier« . Au

charbonnage insalubre et dangereux, l’ouvrier belge préférait l’usine. On avait bien en 1945 fait descendre dans nos

mines les prisonniers de guerre allemands, mais à partir de 1947 ils devaient

être libérés.

charbonniers, gouvernement belge et gouvernement italien signèrent à Rome le 26

juin 1946 le protocole Italo-Belge. Ce

premier accord était une « contribution

de l’Italie au relèvement de l’Europe, en compensation de quoi l’Italie recevra

du charbon belge proportionnellement au nombre de travailleurs italiens engagés

dans les mines belges« . Ainsi

de 1946 à 1956, 303 convois amenèrent en Belgique 140.105 travailleurs

italiens. C’est en gare de Liège-Longdoz que le charbonnage de la Grande

Bacnure « réceptionna » le 26 mai 1946 un de ses premiers

« arrivages d’italiens par convoi ».

De la rue du Paradis à la rue de Milmort : un tronçon de

sentier menacé

et chemins de Herstal, éditée par la Ville, on voit un sentier entre la rue du

Paradis et Milmort. Mais en fait ce tronçon du n° 86 a disparu dans le

lotissement en cours. Notre bourgmestre affirme que ce sentier sera incorporé

dans les trottoirs. On va le croire quand on va le voir : les routes sont

faites, mais on ne voit pas par où un piéton pourrait passer…Ce tronçon est en

même temps un chemin très fréquenté par les gens de la cité pour aller au cimetière.

terrains de l’ex Coq Mosan avait déjà disparu de facto lors de la construction

du Coq Mosan et remplacé par un contournement, aujourd’hui disparu dans le

lotissement.

ping-pong entre lotisseurs. Combien de fois ces lots ont changé de mains depuis

le début du lotissement ?

De la rue de Milmort à la rue Fond d’Oupeye

mine qui, comme les pierres tombales, portent un nom et une date. Des traces

étonnantes de siècles d’activité houillère. Sur la seule concession de la

Grande Bacnure, il y eut 144 burs. Il s’agit de terrils d’une surface de 200 à

500 m2 et d’une hauteur de un à trois mètres.

Parfois, la surface est recouverte de cultures. D’autres, laissés en friche depuis des

décennies, sont recouverts d’une végétation sauvage.

déclaré que le sous-sol était propriété publique, elle a obligé les charbonnages

à solliciter une concession (qu’ils ont obtenu pas trop cher). Sur ces demandes

de concession on a repris les burs encore utilisés, mais pour les autres on ne

saurait que deviner plus ou moins où ils se trouvent. Une carte de demande de

concession levée vers 1820, par la Société de Bonne Foi dite Homvent, nous

renseigne ainsi un alignement régulier de 16 bures sur 2,500 km, de Hermée à

Milmort par le haut de Pontisse et les Sarts.

Ce qui pose un problème pour la SPI qui veut y installer un zoning. L’araine

Nopis doit son nom à son auteur Jean Nopis, propriétaire foncier à Oupeye, qui

la fit ouvrir en 1622. Son oeil établi

au niveau de la Meuse était situé au hameau de Wérihet à Vivegnis. Elle drainait une partie de Vivegnis,

d’Oupeye et à Herstal, les Hauts Sarts.

La société Bon Espoir et Bons amis en devint propriétaire. L’araine Nopis drainait 14 puits de mine dont

les burs n° 1, 2, 3, 4, 5 (dénommé : Riz), 7, 8 (dénommé : Bourriquet) et 9

(situé en Hauts Sarts et remblayé en 1863) de la concession d’Abhooz. .(A.C., t.1, p.106).

problème de l’exhaure.

dont l’écoulement de l’eau était assuré soit naturellement soit par une

araine. Ensuite on creusait et

exploitait un second bur jusqu’à un niveau situé en amont du premier, l’eau de

ce second bur s’écoulait soit dans les travaux abandonnés du premier soit par

le prolongement de l’araine du premier au second. On procédait ensuite ainsi de même pour les

burs suivants. On pourrait demain voir ressurgir cette areine. La SPI a prévu

des noues dans le nouveau zoning qui recevront les eaux de pluie de la future

zone 4. Ces eux percoleront dans le sol et risquent d’élever à nouveau le

niveau d’eau dans ces areines et galeries écroulées à moitié.

des ouvriers travaillant pour leur compte et faisant tout ce qu’ils peuvent

pour procurer du pain à leurs enfants, exploitant la partie de l’année où l’on

débite la terroule (charbon de surface), et travaillant le reste du temps dans

les grandes houillères ou dans les champs, et bien souvent, ils vont travailler

dans leurs petits bures (fosses) après leurs journées gagnées. Leurs petits

bures sont les bures où les indigents vont acheter leur chauffage pour deux

liards, un sou à la fois, détail dont on ne saurait s’occuper aux grandes

houillères » (Une société nouvelle Lieu de paradoxes, p. 384).

Un puits de retour d’air pour le siège dit des Boules

bombé, sa couleur noire et la présence de schiste houiller sur sa surface. En

poursuivant le chemin dit du Fond d’Oupeye parallèlement à l’autoroute on

accède au double terril (T.1) situé dans le champ, avec une dalle en béton avec

l’inscription : / ABFH / P.B 67 m / 1960 /.

Cet ancien puits de mine fut utilisé jusqu’en 1960 comme puits de retour

d’air pour le siège dit des Boules (situé rue du Nouveau Siège) de la S.A.

d’Abhooz et Bonne Foi-Hareng. Ce puits

avait 67 mètres de profondeur et il fut remblayé en 1960.

Carrefour des rues de la Limite, de Milmort : l’esponte.

trouvent deux bornes minières gravées EVW ABFH qui marquent la limite de la

concession d’Abhooz et Bonne Foi-Hareng et de la concession

d’Espérance-Violette et Wandre. Elles

ont dû être placées après 1927, puisque c’est à cette date que la concession du

charbonnage de Wandre fut rattachée à la concession d’Espérance et

Violette. Côté Milmort, la concession

d’Abhooz, et, côté Herstal, la concession de l’Espérance.

c’est-à-dire une zone non exploitable. qui

avait pour objet d’établir de façon naturelle un barrage étanche pour tenir les

eaux entre les travaux miniers des différents charbonnages. La largeur de l’esponte fut portée à 10

mètres par concessionnaire (donc 20 mètres non exploités) par la législation de

1810.

venait de Pontisse et allait jusqu’à 500 mètres au-delà du cimetière, là où

sont les deux bornes. Ensuite elle

revient à peu près en ligne droite sur le carrefour des rues de l’Agriculture

et Sur les Thiers.

champ limité par les rues de la Limite, de Milmort, du Bourriquet et du chemin

du Paradis. (T.10), (T.11). Lors de la

bataille de Rhées en 1914 des soldats belges se sont retranchés sur ces petits

terrils. Il y a aussi un petit terril situé face au cimetière au coin et sous

une plantation de basse-tige à l’arrière de l’immeuble n° 212 de la rue. (T.12).

À la Hurnalle: Li bêur dès Botîs

situé entre les rues de Milmort, du Bourriquet, du Paradis et le cimetière de

Rhées. A la Hurnalle un vieux puits de mine portait le nom de bêur dès Botîs.

E.Muraille, il y eut le bur Falloise (propriétaire de la terre où la fosse

était creusée) et un bur de Haute et Claire.

Ce dernier était appelé aussi vers 1729 bur du Moulin à vent, où le vent

était employé comme force motrice pour actionner une pompe d’exhaure.

cimetière et le terrain de foot. Haute

et Claire est le nom donné à une veine de charbon.

Bourikèt’, qui se trouvait à environ 200 ou 250 mètres derrière le cimetière de

Rhées en direction de La Préalle. Un

bourriquet est une rudimentaire machine d’extraction composée d’un tambour

horizontal, une espèce de treuil, mu au moyen d’un manège actionné par des

chevaux ou des mules. (A.C., t.2, p.77).

Docteur Schweitzer est dénommé par les enfants du quartier « la montagne

noire ».

à la Société Nationale des Habitats Bon Marché (SNHBM).

Rue de l’Agriculture :

Ås cink, ås ût, ås treûs

Dans la partie haute de la rue de

l’Agriculture, le charbonnage d’Abhooz et Bonne Foi-Hareng, en vue d’attirer la

main d’oeuvre, construit début du siècle une série d’habitations réparties en 3

groupes de 5, 8 et 3 maisons. La population les dénomma « Ås cink , ås

ût, ås treûs » (Au 5, au 8, au 3).

droite de Rue sur les Thiers pour arriver rue de la Buse. Cette rue doit son

appellation à une belle fontaine ( le hameau s’appelait d’ailleurs ‘A la

Fontaine) dont le débit était muni d’une buse, c’est à dire un tuyau d’où l’eau

sortait. Cette eau proviendrait d’une

xhorre ou d’une araine de charbonnage. (A.C.,

t.2, p.89 et 260).

Il était assez fréquent que l’eau captée par les araines était utilisée

comme eau potable par la population.

où l’on avait avant la construction du chemin de fer installé un lavoir.

n’y aura pas de passage piétons sous voie rue de la Baume ; il faudra se

taper 500 mètres jusqu’à la rue Charlemagne. Cela coupera le sentier 86

potentiellement intéressant vu qu’il relie le sentier fraichement installé du

vicinal 76 et le Ravel de liaison Meuse-Liers. Un bon maillage est un facteur

clé pour les voies vertes. Se taper un crochet de 500 mètres signifie l’arrêt

de mort de cette liaison piétonnière.

Rue Pied du Bois Gilles :

Au lieu-dit « Sur la paire »de Bon Espoir.

doit son nom à un thier voisin « le Thier alle Baume ». (A.C., t.2, p.634). Une Baume est, en vocabulaire houiller, une

galerie creusée au pied d’une colline ou d’un thier afin d’exploiter une veine

de charbon y affleurant.

la paire de la Petite Bacnure allait de la rue Pied du Bois Gilles à la rue

Verte. Sur cette paire, le charbonnage

entreposait les tas de charbons destinés à la vente et les bois destinès au

boisage des galeries. La grille d’entrée

était au n° 60 de la rue Verte. Le

charbonnage de la Petite Bacnure, succédant à Bon Espoir, transféra ensuite la

paire à proximité de ses bâtiments situés rue Charlemagne.

Préalle, aujourd’hui supprimée. Le chemin de fer Liégeois-Limbourgeois privé

fut construit en 1863. Les emplacements des gares de Milmort, de la Préalle et

de Herstal avaient été choisis en fonction des charbonnages des Boules, de de

la Petite Bacnure et de Belle Vue.

beaucoup de mineurs flamands. Par exemple, sur les 550 ouvriers mineurs que

comptait le charbonnage de Milmort en 1940, 358, soit 65 %, étaient d’origine

flamande. Après 1945, un certain nombre d’ouvriers flamands étaient amenés

chaque jour aux charbonnages par autocars.

Jusqu’aux fermetures, le nombre de mineurs flamands resta important

principalement parmi les ouvriers de surface.

communal, qui accueille les forains

expulsés du quai de l’Abattoir en raison de la construction du nouveau hall

omnisports. 25 parcelles d’une

superficie de 168 m² avec une aire de parking pour les véhicules forains. Le loyer est fixé à 200 EUR par mois. Le

terrain n’accueillera pas de gens du voyage. Dès qu’il ne subsistera plus que 12 familles

sur ledit terrain, cette mise à disposition prendra fin

Grise Pierre »(exploité en 1786 par la société de Bon Espoir), Nanoux et

Nicolas Wattar, Tirleau, Lagnot et Lambert Gaspar et aux Corbeaux étaient

situés au Pied et dans le Bois Gilles.

Les 5 premiers cités étaient situés dans les environs de la première

partie de la rue Pied du Bois Gilles (A.C., t.1, p.104).

Rue Charlemagne : Le

bur Micha.

exploité en 1755 était situé rue Charlemagne à l’emplacement de l’actuel café

de la Petite Bacnure, il fut ensuite repris dans la concession de la Petite

Bacnure. (R.S., Le beau marronnier, p.7).

Entre 1666 et 1794, il y eut à Herstal plusieurs dénommés Micha parmi

les dirigeants de l’industrie houillère (M.H., p.138).

était surnommée ‘Li rowe del Bak’neûre’ (la rue de la Bacnure).

Backeneure » est déjà mentionné en 1658.

Elle était située derrière l’actuelle église de La Préalle et s’étendait

vers le Bouxthay et Bernalmont. Ensuite

au début du XVIIIe siècle, une société dénommée « Grande et Petite Bacqueneure »

dite Bon Espoir est citée, elle fut dissoute au début du XIXe siècle. La concession de la Petite Bacnure établie en

1830 couvrait 130 hectares. Elle

s’étendra par la suite sur 238 hectares.

Elle était limitée par le sommet du Bois Gilles, le Bouxthay, les fermes

Jehaes à Hareng et du Patar, la rue de l’Agriculture, la place Laixheau, la rue

Jean Lamoureux et le coin des rues G.Delarge et Félix Chaumont (A.C.,t.1 ,

pp.127-128).

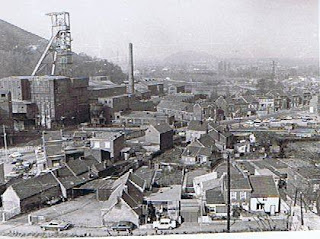

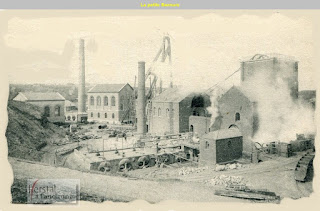

Petite Bacnure s’établit en 1836 à son emplacement actuel (R.S., H.A., 4-1986),

où elle entreprit d’élargir et d’approfondir un puits existant. En 1840 la profondeur du puits est de 158 m

et le charbonnage compte 227 mineurs.

débuts de la société sont laborieux et de 1844 à 1847 les travaux sont arrêtés

par suite d’infiltration d’eau. En 1854

le charbonnage s’équipe d’une puissante machine à exhaure et en 1874 d’un

châssis à molette en fer. La fusion du

charbonnage de la Petite Bacnure avec celui voisin de la Grande Bacnure,

envisagé dès 1904, ne se réalisa qu’en août 1920.

la Petite Bacnure compte 791 ouvriers dont 571 au fond et 220 à la

surface. En 1935, 914 ouvriers sont

inscrits au siège de la Petite Bacnure. En 1955 pour les deux sièges, il y a

2012 ouvriers. Ce charbonnage, le

dernier en activité à Herstal, arrêta son exploitation souterraine en 1971. En

février 1972, le siège de La Préalle arrête définitivement toute activité en

surface et le 26 septembre 1975 la belle-fleur s’écroule sous les coups des démolisseurs.

Rue Charlemagne : ‘So

l’pêre èt è l’êsse dèl P’tite Bak’neûre’

|

| Petite Bacnure 1971 |

(Sur la paire et dans l’aise de la Petite

Bacnure). La paire du charbonnage, c’est

l’ensemble des installations et des terrains situés à la surface autour du

puits. La paire aux bois, la paire aux

charbons désigne une partie de cet ensemble.

L’aise, c’est le local où les ouvriers mineurs reçoivent leur besogne

avant de descendre.

charbonnage, les derniers bâtiments en ruine furent enlevés lors de

« l’assainissement du site » en 2000 par la Sorasi. Parmi ces bâtiments en ruine : l’aise des

mineurs, les bureaux des contremaîtres, la lampisterie, les douches, l’escalier

conduisant au puits et les ateliers.

l’aise, plusieurs centaines de mineurs.

Un va-et-vient entre ceux qui, traits par traits, remontent du fond et

ceux qui s’apprêtent à descendre, ceux

qui vont aux douches et ceux qui en sortent,

ceux qui vont remettre leur lampe à la lampisterie et ceux qui vont

chercher la leur.

qui s’interpelle, qui crie, qui commande ou reçoit des ordres, il y a ceux, ce

sont les plus nombreux, qui sont désignés par un numéro: ce sont les ouvriers

mineurs. Puis d’autres, moins nombreux,

qui répondent à un prénom: ce sont les surveillants. Enfin 3 ou 4 personnes dont le nom est

précédé d’un « Monsieur », si pas d’un « Monsieur

l’ingénieur ».

de 1965, il y a là 10 ou 15 nationalités différentes. Chaque groupe parlant sa langue d’origine sans

comprendre celle des autres, mais tous avaient en commun un vocabulaire de

quelques dizaines de mots: quelques numéros, le sien et celui du niveau où la

cage arrêtait (à la Petite Bacnure à 250, 379, 450, 550 et 675 mètres),

quelques noms de veine de charbon : Bovy, Doucette, Oupeye et quelques noms

d’outils : pic, pelle, boyè (le tuyau flexible du marteau-piqueur),

et puis magnâhe (l’arrêt pour le repas), haye (on va

démarrer) …. Le « Dictionnaire

illustré à l’usage des Mineurs » écrit en 7 langues et édité en 1964 par la

Fédération des Charbonnages Belges comprenait un vocabulaire de 271 mots.

le long de la voie ferrée les emplacements des 2 puits Bacnure n° 1 – P.B.- 704

m.- 1971 (P.9) et Bacnure n° 2 – P.B.- 702 m.- 1971. (P.10). Les

pierres gravées sont scellées sur les dalles en béton couvrant les puits

remblayés. Elles indiquent la

dénomination de la concession « Grande Bacnure et Petite Bacnure », le

n° du puits, (le puits principal avait le n° 1), la profondeur du puits et

l’année de fermeture 1971. Il s’agit de

la profondeur totale du puits, pour les mineurs la cage descendait à 675

mètres, ensuite les mineurs descendaient plusieurs grâles pour atteindre

jusqu’à 900 mètres.

Des couches de charbon qui affleurent : un paysage

unique dont on ne retrouve l’équivalent dans la Ruhr

spectaculaires, mais ils sont uniques. Il n’y a qu’à Liège et dans le Ruhr que les couches de charbon

affleuraient. Partout ailleurs il a fallu attendre la révolution industrielle

pour aller chercher les couches plus profondes.

Ruhr, j’ai quitté la vallée du Ruhr à Hattingen pour visiter des vestiges

miniers qui remontent au Moyen Age. Une

piste cyclable magnifique sur le trajet d’un chemin de fer abandonné Hattingen – Wuppertal avec une

légère montée de 2% au grand max jusque Bahnhof Schee. Voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=hDLKk1lE8NU

l’aménagement a été la restauration des tunnels comme le Schulenburgtunnel qui

fait 200 mètres.

fatiguer dans le Elfringhauser Schweiz, une petite Suisse. Dans l’ancienne gare

de Sprockhövel il y a un Biergarten. Nous

avons suivi cette piste cyclable jusque Wuppertal, avec son tram suspendu, une

construction qui date de 1901, et qui suit sur 14 km la rivière du Wupper.

l’exploitation charbonnière.

de ces vestiges miniers. Voir ici une de ces balades.

occupation secondaire de paysans.

17 ouvriers une des plus grands charbonnages du Comté, avec la Zeche Frosch qui en avait 20. 70 de ces exploitations en surface ont été

reprises à la sortie de la deuxième guerre mondiale, pour combler le manque de

charbon, pour s’arrêter définitivement dans les années

50. Plusieurs balades sont balisées sur

ces traces du charbon Spur der Kohle .

région vers 1850 un minerai unique: un mélange de charbon et de minerai de fer.

La composition de ce mélange était malheureusement pas ce qu’il fallait pour

une utilisation directe dans un haut fourneau, mais on l’a utilisé en optimisant

la charge avec du coke et du minerai de fer pur.

L’acte de marcher

|

| Jérôme Giller sur le cratère de la Petite Bacnure |

En 2014 j’ai eu le

plaisir d’aider un artiste-vidéaste en résidence artistique aux

Résidences-Ateliers Vivegnis International (RAVI) de Liège. Lors de son séjour

à Liège il a notamment organisé une marche le long de la route du feu, le chemin

de fer de la fonte. Aujourd’hui il a édité «Carnet de Liège ». Cela

m’inspire pour des futures balades. On reviendrai là-dessus. En attendant,

voici sa vidéo District 5, où il filme la kinesthésie des pas de l’acte de

marcher: ce mouvement du corps qui consiste à mettre un pied devant l’autre,

inlassablement, de manière répétitive, quasi-automatique.