Le canal de Briare à vélo

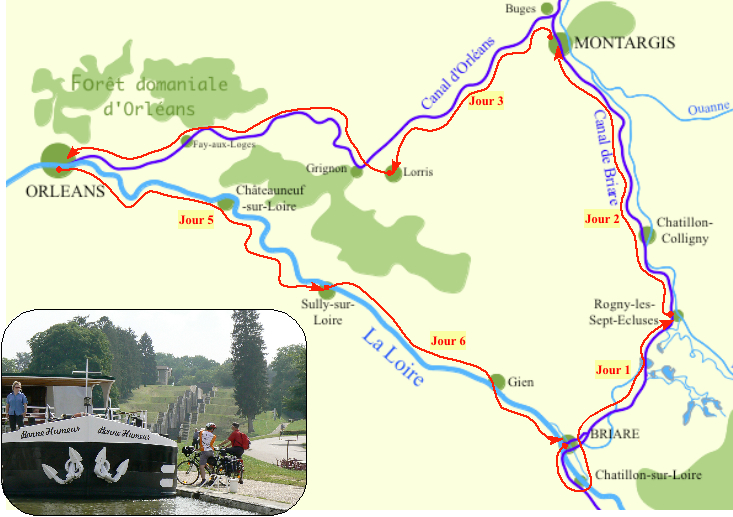

Cet été 2020 nous avons passé des vacances

vélo dans le triangle d’eau de la Loire et le canal d’Orléans et de Briare. Le

côté du triangle de Montargis à Briare fait partie du Scandibérique, la partie

française de l’EuroVélo 3, une véloroute européenne reliant Trondheim en

Norvège à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Le canal de Briare ou le canal Henri IV.

Le canal de Briare remonte au bon roi Henri

IV. Un bon roi parce qu’il aimait la bonne chère, mais aussi par son Edit de

Nantes, un édit de tolérance de 1598 qui accordait des droits de culte, des

droits civils et des droits politiques aux protestant dans certaines parties du

royaume. Cet édit mettait fin (provisoirement) aux guerres de Religion qui

avaient ravagé le royaume de France depuis 1562.

A l’époque de ce bon roi, les marchandises destinées

à Paris étaient débarquées à Orléans et transportées par route, soit

directement jusqu’à la capitale, soit jusqu’à la rivière du Loing où des

chalands les descendaient vers la Seine. Et cependant les vallées de la Loire

et du Loing ne sont guère distantes l’une de l’autre. Séparées par les seuils

de la Puisaye et du Gàtinais, elles se rapprochent entre Briare et Rogny. La

possibilité de relier ces deux vallées sur ces 20 kilomètres n’échappa point à

Henri i IV et à son ministre Sully. Le canal fut la première voie navigable avec

point de partage qui ait été construite en Europe.

La seule rivière dont le cours remontât vers

le Loing était la Trézée. Ce que Henri ne savait pas, c’est que son canal ne

faisait que reprendre l’ancien cours du fleuve Loire-Allier qui, à la période

tertiaire, se déversait dans le bassin de la Seine. (La topographie du canal Henri IV (canal de Briare) Géocarrefour Année 1942

17-1-2 pp. 21-40

Châlette-sur-Loing, la ville aux trois canaux et aux deux

rivières

|

| le bief de Châlette-sur-Loing |

Nous sommes partis de Châlette-sur-Loing, la

ville aux trois canaux et aux deux rivières, avec des ouvrages de

franchissement de canaux dans tous les sens, de l’eau partout! La véloroute y longe

l’usine Hutchinson : un monument en soi, construit par Gustave Eiffel. L’usine où

le jeune Deng Xiao Ping, futur maître de la Chine, fabriqua des galoches,

existe toujours. En 1922, le jeune Teng Hihien, qui deviendra plus tard Deng

Xiaoping, n’a encore que 16 ans. Ce qui vaut d’ailleurs à Chalette d’accueillir

régulièrement des cars entiers de touristes Chinois en pèlerinage, même si

l’usine n’est pas accessible. Petit détail : le maire de Châlette est

toujours communiste : Franck Demaumont du Parti communiste français est

élu au 1er tour des municipales 2020 avec 54,36%.

Montargis, entre Venise et Shanghai

L’arrêt suivant est Montargis. Devant la gare,

sur la Place Deng Xiaoping, la ville a érigé en 2019 le « Monument du

Centenaire », en référence au Mouvement du 4 Mai 1919. Le sculpteur Wu Weishan est directeur du Musée national des Beaux-Arts de

Chine.

Lors de son premier voyage officiel à Pékin, en 1982, François Mitterrand était

venu avec un aréopage de maires des plus grandes villes françaises. Les Chinois

avaient insisté pour que Max Nublat, maire communiste de Montargis soit de la

délégation. Alors que tous s’apprêtaient à descendre, des officiels chinois,

très affairés, demandèrent à tout le monde de se rassoir, à l’exception de

« Monsieur le maire de Montargis« .

Au bas de la passerelle, sous une banderole de bienvenue déployée à son nom,

une somptueuse limousine attendait. Dans le Palais impérial, un homme attendait

tout sourire et les bras ouverts. Deng Xiaoping dit « dans mes bras Monsieur le maire de Montargis« .

Cette place est aussi le point de départ d’un

circuit chinois, qui passe devant le Musée historique de l’Amitié

franco-chinoise, 15 rue Raymond Tellier.

Deng n’est pas arrivé tout seul en 1922. De

1912 à 1927, 4.000 jeunes intellectuels chinois viennent en France dans le

cadre du programme « Travail-Etudes». 300 d’entre eux, garçons et filles,

s’installent à Montargis. Un des initiateurs, Li Shizeng, avait étudié à

l’école agricole du Chesnoy, à Montargis. Ce

qui explique leur présence dans

cette petite sous-préfecture sans histoire. Li était un ami de Sun Yat-sen,

alors président de la jeune République chinoise. La statue «Monsieur le Maître» de l’artiste chinois

Li Xiaochao, près du canal de Briare, c’est lui, Li. Aujourd’hui, ce sont de

jeunes Montargois qui apprennent le chinois et partent en échange scolaire dans

la province du Hunan.

Parmi les étudiants, il y avait aussi Zhou

Enlaï qui deviendra Premier ministre. Et

Cai Hesen, ami de Mao Zedong, propose dans une lettre à Mao la création du

Parti communiste chinois, en août 1920, quatre mois avant le congrès de Tours

où fut créée la Section française de l’Internationale communiste (SFIC, futur

Parti communiste français — PCF).

Montargis, Venise du Gâtinais, avec ses 131 ponts et

passerelles.

Montargis est aussi la Venise du Gâtinais,

avec ses 131 ponts et passerelles. ‘Gâtine’ désigne un terrain inculte,

inhabité. L’ancien quartier des pêcheurs, qui approvisionnaient Paris en

poisson vivant transporté en bateaux-viviers, a gardé tout son charme avec ses

barques fleuries et ses maisons à colombages. C’est le lieu privilégié pour se

restaurer ou boire un verre.

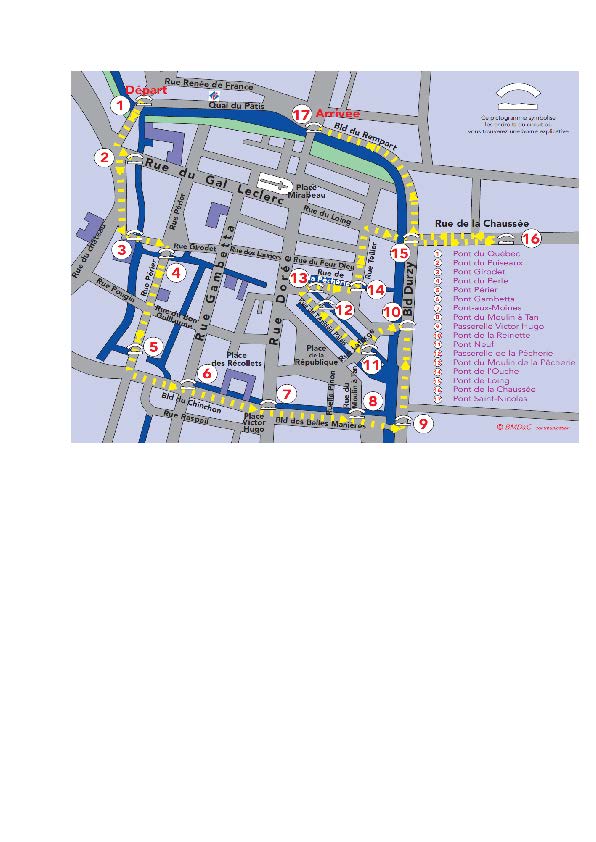

En une heure de promenade on peut découvrir 17 des 131 ponts et passerelles qui

enjambent le Canal de Briare, ses bras de déverse, le Loing, le Puiseaux… La

belle passerelle métallique Victor-Hugo, qui enjambe le canal de Briare, à

proximité de l’écluse de la Marolle, est inscrite aux monuments historiques. Contrairement

à la légende, elle n’a pas été construite par Gustave Eiffel, en 1891. Le

célèbre ingénieur n’a travaillé que sur l’armature en bois de l’ouvrage.

A la sortie de Montargis, nous roulons sur une

véloroute toute récente : la section de Conflans-sur-Loing jusque Montbouy et Dammarie-sur-Loing a été

inaugurée en 2019. La dernière section, entre Ouzouer-sur-Trézée et Briare, est

terminée depuis le début de l’année 2020.

A la sortie de la ville, le Moulin Bardin et

la maison du meunier sont reliés par une passerelle qui enjambe le canal. La première

mention du Moulin Bardin remonte à 1505. En 1639 la compagnie des Seigneurs du

Canal de Briare rachète le Moulin et en restera propriétaire pendant 220 ans.

Le moulin cesse son activité en 1970.

L’arborétum des Barres

A Montbouy, l’arborétum des Barres de Nogent-sur-Vernisson vaut le crochet de 7

km. Le domaine des Barres est acquis en 1821 par l’horticulteur Philippe André

de Vilmorin, en vue de mener des cultures comparatives de différentes espèces

d’arbres. Vilmorin est toujours une grande marque de produits du jardin. Limagrain

est le quatrième semencier au monde. Après sa mort en 1862 une partie du

domaine est cédée à l’administration des Eaux et Forêts. En 1894 Maurice de

Vilmorin crée un parc autour d’un

nouveau château dans l’Est du domaine dont il

est l’héritier. En 1942 est créé l’arboretum dit bizarretum regroupant des

espèces arbustives ornementales étonnantes. Au cours de l’Occupation, les

pépiniéristes d’Orléans ont cherché un lieu situé à l’écart de la ville pour

cacher tous les végétaux anormaux, et donc dignes d’intérêt, qu’ils

possédaient. » Leur choix s’est alors porté sur le domaine des Barres. Avez-vous déjà vu un charme avec des feuilles de chêne ? Un thuya géant avec 80

troncs ? Ou encore un épicéa inversé, dont la principale lubie est de pousser

vers le sol ?. Au final, sur ce domaine de 35 hectares 8 700 arbres et arbustes

cohabitent. On peut y pratiquer de l’Accrobranche et passer une nuit perché

dans les arbres, lové dans d’étranges bulles transparentes.

Chatillon-Coligny

Chatillon-Coligny est un gros bourg de 2000

habitants, avec les vestiges des murailles et des tours de défense du XIVe

siècle,

Lors

des guerres de Religion la noblesse française est divisée entre catholiques et

protestants. En 1560, l’amiral de Coligny présente une requête au roi pour la

construction de temples et la suppression des peines contre les protestants. En

1570, lors de la paix de Saint-Germain, il avait réintégré le conseil royal en

guise d’apaisement. Il est assassiné lors de la Saint-Barthélemy, le 24 août

1572.

Sous l’ombrage de platanes plus que centenaire

du faubourg du Puyrault, s’étire la rue de la Lancière avec la charmante Eglise

Réformée et la halte fluviale. Les eaux du canal et du Loing s’y réunissent

temporairement.

Rogny les 7 écluses.

A Rogny les 1700 kilomètres du Scandibérique

sont coupés sur une petite dizaine de kilomètres. Deux Conseils Départementaux

dans 2 Régions différentes créent des complications.

Le département de l’Yonne refuse de faire sa part. Le chemin de halage en terre

est praticable par temps sec et si l’herbe est fauchée! Le chemin redevient

tout à fait carrossable au-delà d’Ouzouer sur Trézée. Le Département du Loiret

a mis en place un itinéraire provisoire sur une dizaine de kilomètres.

Cette cabale est d’autant plus regrettable que

l’échelle d’écluses de Rogny (à secaujourd’hui) est une pièce clef du canal.

C’est un vestige du premier canal construit sous Henry IV.

Voici l’explication de M. BOULIN, ancien ingénieur

du canal

A partir de BRIARE, le canal remonte la vallée

de la petite rivière de Trézée dont les eaux coulent tantôt dans le lit même du

canal tantôt en dehors. Il quitte la vallée de la Trézée vers le kilomètre 11

par un bief de partage de 4.595 mètres de longueur. La descente sur le versant

de la Seine commence rapidement vers ROGNY par une suite de 6 écluses de plus

de 4 mètres de chute, séparées par des biefs de 300 mètres seulement. Ces

écluses ont remplacé en 1882 une échelle des 7 écluses qui remontaient à la

première construction du canal. Ces écluses bout à bout présentaient

l’inconvénient d’interdire tout croisement des bateaux.

Il fallait une journée pour laisser passer un train de chalands. Malgré cela le

grand escalier d’eau a fonctionné plus de deux siècles. Le trafic annuel était

de 3 à 4.000 bateaux.

Notre ingénieur explique aussi comment on a

résolu l’alimentation en eau du bief de partage. Il faut 400

litres/seconde ! Le passage d’un bateau d’un versant à l’autre nécessite

le prélèvement sur le bief de partage de 2.000 m3. Puis il y a les pertes

diverses : un canal n’est jamais absolument étanche. On a créé toute une

série d’étangs-réservoirs comme le Réservoir du Bourdon à SAINT FARGEAU (9 millions de m3 et celui de Grand’Rue à

OUZOUER SUR TRÉZÉE (4,5 millions m3).

Cliquez ici pourun aperçu bien documenté du système d’alimentation du canal.

Mais cela ne suffisait pas par temps sec. On a

construit alors l’usine élévatoire de

BRIARE en 1894-1895. A l’origine, elle fonctionnait à la vapeur. Elle est

maintenant équipée de quatre groupes électro-pompes qui refoulent l’eau sur 2,7

kilomètres dans deux conduites de 90 cm de diamètre. Une rigole à ciel ouvert

sur le sommet du plateau achemine l’eau pompée jusqu’au bief de partage sur 12

kilomètres. Elle franchit la vallée de la Trézée et le canal de Briare par un

siphon de 600 mètres appuyé sur un pont métallique.

Le pont-canal

Le Canal de Briare assurait la liaison entre

la Loire et la Seine. Au début du 19ème siècle fut créé le Canal du Centre

reliant la Loire à la Saône entre Digoin et Châlon sur Saône et desservant la

région minière de Montceau-les-mines. Il restait à créer un canal reliant le

canal du centre au canal de Briare et affranchissant ainsi la batellerie des

caprices de la Loire. Ce fut le projet du canal latéral à la Loire, de Digoin à

Briare.

Le canal de Briare et celui du centre sur situent

la rive droite, où se trouvent aussi les viles de Nevers, la Charité et Cosne. On

a exclu de faire passer le canal entre ces villes et le fleuve afin de ne pas

amputer leurs faubourgs, et on a donc fait passer le canal latéral sur la rive

gauche. Mais pour relier ce nouveau canal à celui de Briare et du Centre, il

fallait franchir deux fois la Loire, vers DIGOIN et vers BRIARE, et une fois

l’Allier.

On a commencé par un pont-canal en maçonnerie

de 200 mètres à Digoin. L’Allier fut franchi par un autre pont-canal de 343

mètres. Mais à BRIARE, grossi par l’Allier, le débit de la Loire est doublé et

une construction en briques était exclue. On fait donc descendre le Canal

Latéral au niveau de la Loire, à l’écluse de CHATILLON-MANTELOT. Sur la rive

droite le petit canal latéral de Combles rejoignait le canal de Briare. La

Loire à Vélo passe par là, avec son chemin de halage bien ombragée.

Les bateaux traversaient la Loire entre cette

écluse et l’écluse des COMBLES en suivant la rive droite jusqu’au BARABAN où il

rejoignait le Canal de Briare. La traversée de la Loire était pénible, via un

chenal d’un kilomètre, entre deux digues basses, tracé obliquement par rapport

à l’axe du fleuve. Son entretien nécessitait de fréquents dragages. Malgré

tout, il fallait souvent délester les bateaux et pendant les crues, la passe

était impraticable et les bateaux devaient parfois subir de longues attentes. En

1880, on installe une chaine immergée afin de retenir le bateau en cas de forts

courants ou de le tirer en basse eau. Plus tard on ajoutait un toueur, qui

tirait les bateaux. Malgré ça il y avait une dizaine de naufrages par an. Le

temps de passage pouvait durer de 2 à 4 heures pour la descente et de 3 à 6

heures pour la montée.

C’est l’ingénieur Freycinet qui est à la base

du pont-canal. Vers 1880 il propose de mettre tous les canaux français au

gabarit de 300 tonnes, pour des péniches de 38m50. Ce gabarit est aujourd’hui

toujours une norme européenne. Il n’y avait pas moyen de faire ça en gardant le

passage en Loire. Une technique nouvelle en acier permettait de reprendre l’idée

abandonnée vers 1830 de construction d’un pont-canal. Ceci dit, Briare est

associé à tort à Eiffel : la structure maçonnée, c’est lui. Mais le

tablier métallique est l’œuvre de Dayde&Pille (absorbé beaucoup plus tard

par Eiffage métal).

A Briare, on n’a pas lésiné sur le décorum, avec ces pilastres ornés à

chaque extrémité de l’ouvrage et cette double haie de réverbères en fonte

ouvragée. Ces lampadaires étaient alimentés par une génératrice actionnée par

la force motrice d’une prise d’eau dans le canal lui-même (génératrice encore

située dans un bâtiment en contrebas du pont-canal et encore en état de

fonctionnement).

La partie du Canal latéral qui descendait sur

le fleuve ne servant plus à rien, on a creusé un Canal latéral Neuf sur 17

kilomètres. L’ancien canal existe toujours, parallèle à ce canal neuf.

Le pont-canal spectaculaire de Briare a été

détrôné comme pont-canal métallique le plus long du monde par celui de

Magdebourg, en 2003, que nous avons visité en 2015, à l’occasion de l’Elbe à

vélo.

|

| Ajouter une légende |

Le pont canal de Briare n’est pas le plus

ancien. Ce titre va au pont-canal de Répudre sur le canal du Midi. Nous sommes

passés au-dessus lors d’autres vacances en vélo.

Voilà donc le deuxième côté du triangle d’eau.

Le premier, le canal d’Orléans, est décrit dans mon blog https://hachhachhh.blogspot.com/2020/09/le-canal-dorleans-velo.html

Et le dernier, le long de la Loire à vélo est

en gestation.