Les vestiges du Canal de l’Ourthe le long du Ravel

|

| cheval halage angleur photo L. Bruck |

Au bout du Ravel Meuse, au Pont de Fétinne, commence

le Ravel Ourthe. A deux reprises on a essayé de faire un canal qui reliait la

Meuse à la Moselle, via l’Ourthe et la Sûre. Il en reste des traces qui peuvent

agrémenter un tour en vélo.

Sans remonter mille ans en arrière, « Mille ans de navigation sur l’Ourthe »

de R Dalem et A Nelissen m’ont servi de

référence pour ce blog.

Guillaume I veut une jonction Meuse- Moselle

Le premier projet de canalisation de l’Ourthe a

été lancé par Guillaume I, premier (et dernier) roi du Royaume Uni des Pays Bas.

Certains prétendent que le terme officiel en français était royaume des

Belgiques. Pour trancher cette question il faut aller voir le texte du congrès

de Vienne de 1815. Guillaume avait une stratégie très personnelle avec ce canal:

le Congrès de Vienne l’avait aussi nommé Grand-Duc de Luxembourg et il voulait

relier son duché à son royaume par un canal. En 1830 il est resté Grand-Duc mais

il a perdu la Belgique qui a directement abandonné le projet après son

indépendance.

Il n’y avait pas assez d’arguments économiques

pour continuer ce canal. Certes, l’ AR du 1/7/1827 de Guillaume I accorde à la ‘Société du Luxembourg’ au capital de 10

millions de florins une concession pour une jonction Meuse- Moselle par une

canalisation de l’Ourthe et la Sûre. Et il avait engagé pour

|

| Remy De Puydt |

son projet Remy De Puydt. Celui-ci travaille aussi

sur une canalisation de la Meuse, un canal de Mons à Alost ainsi qu’un canal de

Mons à la Sambre. Le roi Guillaume le charge du projet de percement de l’isthme

de Panama, dont la concession avait été accordée à une compagnie hollandaise. La révolution de 1830 compromet tout l’avenir de ses entreprises. Depuydt

persiste et signe, jusqu’en 1839, en tant que commandant en chef du génie de

l’armée, en parallèle à une carrière parlementaire.

En 1841, le roi Léopold 1er choisit encore De

Puydt comme négociateur pour une colonie dans l’État du Guatemala. L’affaire

aboutit à un désastre.

Ce taux d’échec assez élévé n’entame

aucunement le dynamisme de Depuydt qui commence

la jonction Meuse- Moselle sur le chapeau des roues, avec des chantiers à trois

endroits en même temps: de Liège au confluent des deux Ourthes, de

Wasserbillig sur la Moselle à Hoffelt, et un tunnel de 2,5 km entre Hoffelt et

Bernistap, au partage des eaux Meuse – Moselle.

Malgré ces investissements conséquents, la

Belgique indépendante suspend les travaux trois ans plus tard, en septembre

1830. Ce qui ne décourage pas ces investisseurs de se présenter en 1846 ‘porteurs de toutes les actions de l’ancienne

Société de Luxembourg’ pour relancer le projet. Sans Guillaume I…

De cette première version ne nous sont

parvenus quelques-unes des seize maisons

éclusières entre Liège

et Barvaux et deux bouts de tunnel à Hoffelt- Bernistap. Aux Aguesses on voit encore

l’amorce de l’ancien bras initial qui se dirigeait vers le quai du Condroz

et celui des Ardennes, en coupant l’usine des Conduites d’eau.

Selon un

inventaire des travaux exécutés, dressé en 1834, les piles et culées de 16

barrages-déversoirs en lit de rivière étaient construites, les dérivations pour

l’établissement des écluses étaient presque toutes creusées à profondeur voulue ;

la maçonnerie des écluses était fort avancée, ainsi que celle de plusieurs

ouvrages d’art. Les 16 maisons éclusières étaient mises sous toit, le chemin de

halage entre Barvaux et Chênée était praticable sur presque tout le parcours.

Robert Dalem

a fait une recherche pointue de ce qui reste. Des 16 maisons éclusières il y

avait en 1970 encore une près de l’écluse N°2. La onzième, exhaussée en 1848, a

été utilisée pour le canal de 1859. C’est la seule de toute la série à avoir

reçu cette destination.

M. Dalem a

retrouvé au lieu-dit Grandpré à Comblain-au-pont des traces d’une écluse

ébauchée et des pierres travaillées sur les berges rive gauche.

Et j’oublie

presque La Résidence « Au fil de

l’eau » sur la place de Tilff. Elle a hébergé l’Hôtel du Casino qui

s’appelait en 1840 l’Hôtel du Canal de l’Ourthe. Le 8 juin 1837 le propriétaire

annonce que sa Grande Barque, couverte de zinc, part régulièrement tous les

dimanches à 8 heures du matin, du Rivage des Croisiers (aujourd’hui Quai Van Beneden)

et arrivera à 11h à Tilff…

La Grande compagnie du Luxembourg

Il y a un nouveau départ en 1846, lorsque

Il y a un nouveau départ en 1846, lorsque

Closmans et Cie, ‘porteurs de toutes les

actions de l’ancienne Société de Luxembourg’ demandent une concession pour la Grande

Compagnie du Luxembourg (GCL) qui s’engage à terminer la canalisation de

l’Ourthe jusqu’à La Roche. Mais Closmans vise en fait le chemin de fer. Il

demande en contrepartie la concession de la ligne de chemin de fer de Bruxelles

jusqu’à la frontière Luxembourgeoise. De Puydt envisageait la canalisation de

l’Ourthe, de la Woltz, de la Wiltz et de la Sûre, par l’édification de barrages

garantissant un tirant d’eau suffisant pour de petits chalands ou hernas de 40

tonnes de charge, nettement supérieure à

celle des anciennes « bètchettes» de l’Ourthe. A chaque barrage était associée

une écluse latérale.

La GCL par contre propose vingt ans plus tard un

canal latéral, avec certaines portions dans le lit même de la rivière. Une des

raisons était que les nouveaux excavateurs à vapeur facilitaient le creusement

d’un canal latéral. En plus, un canal latéral réduisait les dangers des

courants et des hauts fonds de la rivière ; et sur les eaux calmes du canal, le halage des bateaux exigeait beaucoup moins d’énergie.

La CGL s’aligne

pour la 1ère section

Liège-Chênée sur les autres canaux projetés par Léopold I. Dans un rapport

intitulé « notes détachées relatives

à la canalisation de l’Ourthe dans sa partie comprise entre Laroche et la

Meuse», édité en 1848, la CGL dit que « la

première section qui a reçu un commencement d’exécution, sera construite

d’après les dimensions du canal de jonction de la Meuse à l’Escaut : 10

mètres de large, tirant d’eau 2,10m. Les écluses auront 50 m de longueur de sas

et la largeur entre les bajoyers (murs latéraux de l’écluse) sera de 5,20 m »

(Dalem op.cit. p.147). Ce canal de jonction Meuse-Escaut qui

fait référence, et qui sera remplacé un siècle plus tard le canal Albert, était

greffé sur le Zuid-Willemsvaart, à Bocholt, contourne le plateau de la Campine

par Lommel et descend à Herentals où la navigation se prolongeait jusqu’à

l’Escaut, par les Nèthes et le Rupel.

|

| canal de l’Ourthe à Angleur © Philippe Vienne |

Le mouillage de 1,20m est obtenu au moyen de 11 barrages fixes en

rivière; quatre sont des barrages usiniers établis longtemps avant le canal,

aux Aguesses, à Sauheid, à Campana et à Colonster. Les 7 autres barrages sont

en aval de l’île du moulin à Tilff ; face aux usines de Monceau à

Méry ; à Lhonneux, en aval du pont d’Esneux ; en amont de la

Gombe ; à Brigaton, entre Chanxhe et Rivage et à Douxflamme (Dalem p.163).

Dans ce nouveau concept les travaux entamés par Depuydt ne

servent plus à rien.

Ces barrages

fixes sont encore visibles par basses eaux. Le barrage des Grosses Battes aux

Aguesses a été rehaussé récemment et a aujourd’hui une chute de 3,95 m. On y a inauguré en janvier 2021 une centrale hydroélectrique. Lors des inondations

de juillet 2021 ce barrage a été accusé de dévier les inondations vers le canal

de l’Ourthe. On voit sur certaines photos comment l’eau déborde en venant des

quartiers entre l’Ourthe et le canal.

La CGL n’a jamais dépassé les carrières de Sprimont.

Les travaux de la CGL sont interrompus par la

crise de 1848. Ce ne fut

qu’en 1852 qu’on se mit sérieusement à la tâche pour la terminer en 1854. Ce canal n’a jamais dépassé les carrières de Sprimont. En 1862 la

Compagnie obtient une concession pour une ligne chemin de fer de

l’Ourthe et est exonéré de la poursuite de la canalisation de l’Ourthe. En

1873 l’Etat racheta toute la concession.

Un AR du

1/8/1876 fixait le droit de navigation à 0,0075 centime par tonneau et par km à

percevoir par quatre bureaux situés à Douxflamme, Esneux, Tilff et Angleur. En

1892 le gouvernement parle de désaffectation, le produit des droits de

navigation n’étant pas en rapport avec les dépenses occasionnées par son

entretien. En 1913 il y avait encore 13 éclusiers et 3

éclusiers receveurs. En 40-45 on naviguait encore jusque Tilff. Le premier tronçon – plus

large- a été utilisé jusqu’à la fermeture des Conduites d’eau.

Quand on fait du vélo le long du le Ravel

Ourthe on retrouve donc à gauche et à droite des vestiges de ce vieux projet de liaison Meuse- Moselle…

Ceci dit, je vous avertis : la vallée de

l’Ourthe a été très touchée par les inondations et on en verra des traces

encore très longtemps. Mais sans tomber dans le tourisme noir et une curiosité

malsaine pour la misère des autres, on peut observer ces aspects-là d’une

manière positive. Comme le disait Berthold Brecht, on dit d’un fleuve emportant

tout qu’il est violent, mais on ne dit jamais rien de la violence des rives qui

l’enserrent.

Rivage-en-Pot

J’ai décrit les quelques vestiges que le

projet Depuydt a laissé : quelques maisons éclusières, quelques

barrages-déversoirs et une

écluse ébauchée et des pierres travaillées sur les berges.

Les vestiges du canal de la CGL sont autrement

plus visibles, entre Angleur et Comblain-la-Tour. Le canal commence au

Rivage-en-Pot. Quand on passe sur le Ravel entre le pont de Fragnée et le pont

ferroviaire du Val Benoit, en bordure d’une autoroute urbaine à quatre bandes,

on ne se rend plus compte qu’on est sur les berges à guinguettes du le

Rivage-en-Pot, qui accueillaient il y a un siècle les familles bourgeoises le dimanche.

Rien ne t’interdit de croire que le terme Pot fait allusion à ces guingettes,

même si ce n’est pas correct étymologiquement.

|

| pont Marcotty © Philippe Vienne |

Aujourd’hui l’accès

par la rue des Aguesses n’est pas évident. La première

écluse, mise en service en 1847, est la seule qui a gardé ses portes et qui est

encore en état de fonctionnement. Certains l’ont montré du doigt lors des

inondations, parce qu’elle est restée fermée. La maison éclusière, détruite lors des

bombardements de 1944, a été reconstruite en 1945. Entre

l’écluse N°1 et 2, au lieu-dit « Moulins Marcotty », un tout

pittoresque pont-levis avec derrière

la demeure du pontonnier.

De l’écluse une piste cyclable longe le chemin

de fer pour aboutir dans le quartier des Vennes, sous-produit d’une exposition

universelle de 1905. Le lan

communal « Canal de l’Ourthe »

de 2007 a créé un

maillage mobilité douce assez intéressant entre les Aguesses, le centre

commercial de Belle-Ile, la gare d’Angleur, l’échangeur des Grosses-Battes, et l’Ile aux Corsaires.

Mais continuons notre chemin le long du canal,

dont les premiers kilomètres sont marqués

par des friches industrielles d’entreprises historiques, comme la Compagnie

Générale des Conduites d’eau (héritière de la fonderie des Vennes) fondée en

1865. Elle installa des réseaux d’eau à Paris, Santander, Montréal, Hollande et

en Roumanie. Déclarée en faillite en 1980, le site est resté désaffecté

jusqu’en 1995. On y a implante le complexe commercial de Belle-Île qui est

presque redevenu une friche suite à une menace de fermeture du Carrefour.

A la jonction du canal avec l’Ourthe, point

kilométrique (PK) 1,53, un deuxième pont-levis avec habitation et tête de

garde. Au début des années 1960, il y avait encore des pénichettes qui

déchargeaient au comptoir des matériaux (à côté du pont). L’écluse N° 2 Angleur

Grosses-Battes a fonctionné jusqu’à la fin des années 1980.

Umicore, anciennement la Vieille Montagne, et sa pollution au

zinc

|

| La VM à Angleur |

L’île aux corsaires, en fait une presqu’île

entre l’Ourthe et le canal, est un beau nom pour un ancien crassier (ou terril)

de poussières de zinc et de plomb. Une flore riche en zinc, notamment la pensée

calaminaire et le gazon d’Olympe calaminaire, s’y est développée. Umicore, anciennement

la Vieille Montagne, se trouve juste en face de la réserve, de l’autre côté du

Canal. On y produit toujours de la poudre de zinc. Umicore a trouvé un moyen

commode pour ne pas dépolluer le site.

Carpe, je te baptise lapin : un crassier est baptisé réserve naturelle… En

2005, Umicore e pose d’une clôture, réalise un caillebotis en bois, installe

deux panneaux informatifs et des bancs et en confie la gestion à Natagora. Le

site est seulement accessible pour des

visites guidées.

En 1806 Napoléon concédait l’exploitation du

gisement de zinc de la « Vieille-Montagne » à la Calamine (calamine= un

silicate hydraté de zinc) au chanoine Jean-Jacques Dony. Celui-ci construit une

usine à zinc à Saint-Léonard. En 1856, l’usine rend particulièrement insalubres

les conditions d’habitation dans ce quartier. Une campagne se développe pour

l’expulsion de cette « nouvelle oligarchie qui menace de tout

arranger à son profit ». En octobre 1857, le comité provoque et gagne

une élection par la démission de son porte-parole au conseil communal : « la république démocratique et sociale

vient de battre … les libéraux ». L’usine de Vieille-Montagne s’est

installée à Angleur en 1838.

Une liaison avec le Ravel de la ligne 38

|

| la ligne 38 |

Juste après le canal, en rejoignant l’Ourthe, on

a accès au RAVeL de la Ligne 38, via la passerelle du chemin de fer. Cette

liaison a été inaugurée en avril 2019, en compensation paysagère pour la ligne

TGV qui passe sur l’emprise originelle de cette ancienne ligne de chemin de fer qui traverse le Pays de Herve et reliait

autrefois Chênée à Plombières. En 1872, Chênée devient la gare de bifurcation de

cette nouvelle ligne qui est ensuite prolongée jusque Herve (1873) puis Battice

(1875), puis, en 1895, vers Plombières puis vers Aachen.

Streupas, son écluse, son île, son Panê-Cou-Plage

|

| pont barrage remplaçant l’écluse de Streupas |

A Streupas on rentrait dans le canal latéral

par l’écluse 3 jusqu’à l’écluse 4 de Sauheid ; puis on réutilisait la

rivière jusqu’à Colonster. Une page wikipedia remonte l’Ourthe sur base des 17 écluses.

L’ écluse N° 3 PK 3,77 a été remplacée par une

digue pour maintenir le niveau d’eau dans le bief amont. De 1888 jusqu’en 1965

il y avait là un passage d’eau. Le droit de passage était de 2 centimes par

personne et à 5 centimes lorsque le niveau de la rivière atteint 80 cm

au-dessus du niveau normal. Sur

une photo, on voit Pierre Noirfalise, passeur depuis 1904, à la tâche en 1931, avec à la main la poignée coulissante

avec laquelle il tire sur le câble pour faire avancer sa « betchète ». Streupassignifie : Passage étroit (du wallon streût) L’Ourthe se divise en

deux bras d’une largeur d’environ 20 m formant ainsi l’île de Streupas, 3

hectares et une longueur de 325 m.

Depuis le quai Saint-Paul-de-Sinçay un pont

piétonnier donne accès à l’île entre l’Ourthe et le bief du canal.

Le « Panê-Cou-Plage » connaît un boom

avec la loi des congés payés du 27 juin 1936. En wallon, le « panê » est

un pan de chemise, « panê-cou » est « la chemise au

vent », mais aussi quelqu’un de

peureux ou couillon. En 2015, le Conseil communal de Liège a officialisé le nom

« Panê-Cou-Plage », donc « plage des couillons » ? Aujourd’hui,

il est interdit de s’y baigner.

Une lande calaminaire

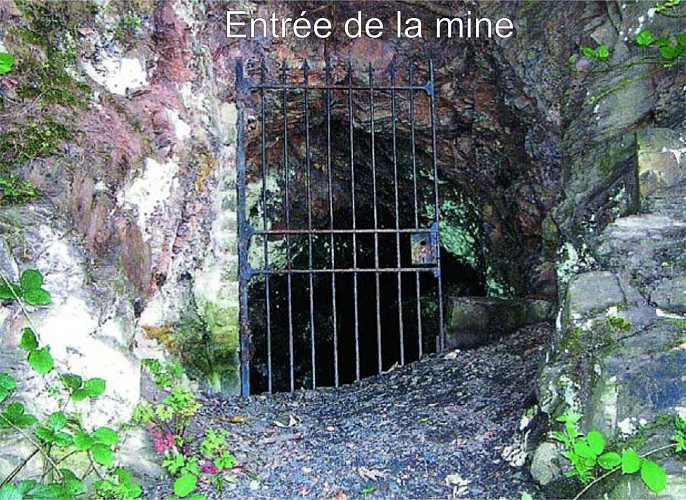

Nous venons de laisser derrière nous le site

de Vieille Montagne. Cette usine a laissé partout des traces. Si vous remontez

la rue de Streupas, et puis revenez 400 m vers le centre d’Angleur, vous avez à

hauteur du N° 176 sur votre gauche, au lieu-dit la Minière, une petite plaine

de jeux, avec la discrète issue de la mine de la Diguette. Cette mine fut exploitée de 1836 jusqu’à

1882. Elle a atteint la profondeur de 105m. Il y avait aussi la mine de Kinkempois

dont l’entrée se trouve de l’autre côté de la colline. Entre 1853 et 1882, le

gisement de la Faille de Streupas a fourni 1.900 tonnes de minerai de zinc,

ainsi que 2.300 tonnes de minerai de

plomb et 17.500 tonnes de pyrite (FeS2) pour la production de l’acide

sulfurique. Les retombées ont à leur tour contaminé le sol. D’où les pelouses

calaminaires avec la «pensée calaminaire»,

du nom de ce minerai que l’on trouve aussi à La Calamine. Aujourd’hui la nature reprend ses droits : une couche

de sol non pollué recouvre petit à petit le sol pollué. On assiste alors à un

mouvement contraire : dans les années 80 l’université lance un plan de

sauvegarde de cette lande polluée…

L’île de Campana, ses kayaks, son fourneau, sa fenderie et

son laminoir à tôles.

|

| Campana inondé juillet 2021 Rhansenne.photos |

La chambre de l’écluse N° 4 de Sauheid PK 4,59

existe toujours, mais les portes font défaut et le niveau d’eau est réglé au

moyen de madriers. Sur l’île de Campana le Mava club et l’ADEPS initient au

kayak. Il y avait là un complexe industriel, avec d’abord un simple fourneau en

1564, puis un laminoir à tôles et

fenderie. Au début du XVIIIe siècle, la vallée de l’Ourthe, de Chênée à Tilff,

était une des régions industrielles les plus actives du pays de Liège, avec les

usines de Sauheid en rive droite, les établissements de Colonster en rive

gauche et une fenderie au Saucy, à l’entrée de Tilff.

L’écluse N° 5 de Colonster PK 6,03 a été

remplacée par un barrage mobile avec pont. Là se trouvait en 1530 le Maka

PHILIPPE, un lourd marteau actionné grâce à un moulin à eau. Au cours des

années s’y ajoutent un fourneau, une forge, une fenderie, un laminoir.

https://www.researchgate.net/figure/Le-rocher-du-Bout-du-Monde-Colonster-Au-dessus-le-paysage-tel-quil-apparait-de-la_fig3_269697886

Le rocher du Bout du Monde est un empilement de grosses dalles, d’une épaisseur

totale de 63 mètres. C’est une structure géologique très spéciale: un synclinal

perché, où affleurent, de bas en haut les calcaires frasniens riches en

stromatopores et en coraux; des schistes friables, peu résistants et des grès

durs et résistants. Les grès restent dès lors en relief.

À Lhonneux, transbordement des chevaux de halage et l’abri du

passeur.

Par l’écluse 6 de Sainval PK 7,83 on

rejoignait le canal latéral jusqu’à écluse 7 de Tilff. Lors de la construction

du chemin de fer le bief amont a été remblayé et porte maintenant une route et

le RAVeL jusqu’à la piscine de Tilff (en friche depuis un bon moment).

|

| pk 8,88 |

L’écluse N° 7 Tilff PK 8,88 a aussi été

remblayée mais le mur de soutènement du bief existe toujours, ainsi que la

maison de l’éclusier. La digue en biais à la tête de garde de même que la digue

dans le cours de la rivière quelque cent mètres en amont sont toujours là.

Le tronçon de canal de Méry à Hony aussi a fait place au le chemin de

fer. Les écluses N° 8 St.Anne et N° 9 Méry ont disparu. A Hony l’écluse n° 10 et

le bief amont ont été remblayés. La maison de l’éclusier existe toujours et

était un commerce jusqu’il y a peu.

À la sortie du bief de Hony les betchetes

naviguaient de nouveau sur l’Ourthe. À Lhonneux, le chemin de halage changeait

de rive en amont du barrage. Il fallait donc transborder les chevaux de halage

dans un ponton, une longue barque à fond plat.

La sécurité du ponton était assurée par un câble aérien de retenue et la

traction se faisait sur un câble immergé

que le passeur saisissait dans une manette de bois crantée. À cet endroit on

voit encore l’abri du passeur.

Dans la traversée de Tilff et Esneux, on naviguait

en rivière canalisée entre l’île du Moulin et le Monceau, entre Lhonneux et

Fêchereux et à Esneux, dans un court tronçon compris entre Lavaux et le milieu

de l’avenue de la Station. Les maisons de l’éclusiers du N°11 Fêchereux et N°12

devant Rosières existent toujours et sont toujours habitées. Les écluses ont

été remblayées mais on en voit encore les vestiges.

La Roche-aux-Faucons, précédée d’un

gigantesque éboulis, domine l’Ourthe d’environ 120 mètres. Sur ce site

mésolithique on a retrouvé des couteaux, des haches, des perçoirs ainsi que des

grattoirs en silex. Elle est classée au Patrimoine exceptionnel de Wallonie

depuis 1947 et porte le tout nouveau label « Grand Site Paysager ».

Mais on n’y voit plus de faucons pèlerins depuis 1958.

L’écluse N°14 d’Evieux est remblayée, la

maison de l’éclusier est toujours habitée. À la Gombe on voit encore des traces

de la tête de garde du bief.

Jusqu’à Poulseur les péniches naviguaient de

nouveau sur l’Ourthe. Le bief aval long de quelque 300

|

| N°15 poulseur |

mètres existe toujours

de même que l’écluse N°15. La maison de l’éclusier est habitée. On rentre dans

le dernier tronçon du canal par l’écluse de Poulseur N°15 et Chanxhe N° 16

(Embierir), restaurée, mais sans portes. La maison de l’éclusier est toujours habitée.

Une curiosité géologique : les Tartines

L’écluse N°17, en aval du pont de Scay, est

atteinte en 1857. Ca s’avère le terminus: en 1862 la Compagnie était exonéré de

l’obligation de poursuivre la canalisation jusqu’à La Roche.

Près du pont la curiosité géologique des

Tartines est classé site de Grand Intérêt Biologique. Ces Tartines sont des

calcaires très redressés qui ont subi une érosion différentielle suite à

alternance de couches très résistantes et sensibles à l’érosion.

Nous sommes ici dans le pays des carrières qui

ont le canal pendant très longtemps. Un peu avant Poulseur la carrière

désaffectée de la Gombe abrite un centre de plongée. En face de Poulseur, les anciennes carrières

de Monfort étaient déjà citées en 1477. Leur exploitation a cessé

définitivement en 1962. Ces carrières bénéficient du statut de réserve

naturelle privée, propriété de la Société coopérative de Montfort. Lorsqu’on a voulu combler la carrière avec

des déchets d’exploitation industrielle une soixantaine de familles du coin ont

investi 4 millions de FB (des parts de

100.000 FB) pour racheter les 30 ha de carrières. Plus loin, il y a aussi la

carrière d’Evieux, autre réserve naturelle.

Le roi Pahaut, monté sur un grand cheval blanc

Vers la fin du 19e siècle, l’industrie de la

pierre occupait plusieurs milliers d’ouvriers avec ses ateliers de taille,

d’outillage, de sculpture et ses forges. Ces carrières profitaient du canal.

Le 18 mars 1886, du quinzième anniversaire de

la commune de Paris, un vent de révolte souffle sur le pays. Début avril 1886 le

carrier Jean-Hubert Pahaut rédige un cahier de revendications :

– Journée de 12 heures au lieu de 16 heures

– Suppression des boutiques patronales

– Paiement par quinzaine plutôt que mensuel

– Salaire à l’heure et non plus à la journée,

de manière à assurer le travail supplémentaire.

Suivi de 200 hommes, il pénétra dans les

différentes carrières de la région (Florzé, Chanxe, …). Le bourgmestre

d’Aywaille le fait arrêter mais lorsque la grève prend de l’extension, on le relâche

en espérant qu’il conseillera la reprise du travail. Mais les carriers de

Sprimont continuent. Pahaut accorde à « Messieurs les maîtres de carrière

jusqu’au 22 mai courant pour prendre une décision relative à l’amélioration du

sort des pauvres ouvriers ». Les patrons de carrières répondent par voie

d’affiches :

– Pas de suite aux revendications tant que la

grève perdure. Dès la reprise du travail, nouvelles assemblée pour examiner la

possibilité d’améliorer le sort des ouvriers

– Démarche auprès du gouvernement pour obtenir

des mesures favorables à l’industrie des carrières.

Le 20 avril 1886, les ouvriers des carrières

de l’Ourthe reprennent le travail. Monté sur un grand cheval blanc, Pahaut se

rend à Liège auprès du gouverneur de la province, le 24 mai 1886, suivi de quatre

cents hommes. Le 26 mai il est condamné à un mois de prison. Le 31 juin il est

acquitté en appel (source : le Roi Pahaut, G.Laport, la vie walonne N°303 et MP

Collin, Les Emeutes de 1886 en Belgique et à Sprimont, travail de fin d’année,

78-79, Sainte-Croix). Dans les années 70 Jean Lambert crée un grand

spectacle déambulatoire sur la vie du Roi Pahaut, avec le Théâtre de

la Communauté. Plus dans http://hachhachhh.blogspot.com/2014/02/les-heros-des-cent-mille-briques-la.html

Le Ravel de Comblain à Houffalize

Comblain, Hamoir, Barvaux, Durbuy… L’Ourthe est de moins en moins profonde,

son lit parsemé de gros blocs de rocher. Les rives, régulièrement inondées, se

prêtent mal à l’aménagement de chemins. C’était le cas aussi pour le canal.

Seuls des bateaux à fond très plat pouvaient encore remonter le cours de

l’Ourthe à la hauteur de Durbuy. Et

c’est le cas aussi pour le Ravel, même si les travaux avancent bien. Pour relier sans interruption Liège à Durbuy

par le Ravel un tronçon d’un 500 mètres posait problème : une zone Natura2000 borde le chemin entre Comblain-la-Tour et Fairon, à Hamoir. J’ai

l’impression que la solution est toute proche. Cela fera partie d’un autre blog

où j’essaye de voir les possibilités d’une piste vélo qui suivrait +- le trajet

prévu pour la liaison Meuse-Moselle de Guillaume I.

Ce n’est pas pour rien que la GCL a jeté l’éponge

ici. Après La Roche, l’Ourthe se transforme en torrent de fond de vallée,

rendant l’aménagement d’un chemin de halage et donc aussi un Ravel extrêmement

difficile. Mais je ne veux pas me

braquer sur un Ravel. Le réseau points-nœuds aussi est en plein développement

et permet plus de souplesse. J’ai suivi en vélo la Sûre d’Exhternach à Wasserbillig,

sur la Moselle. On y a même l’embarras du choix, entre une piste du côté

allemand et la côté Grand Duché. Le Sauerradweg va même jusque Ettelbrück. Mais entre Ettelbruck et Durbuy c’est un peu le

nomansland et il y a probablement des trajets autrement intéressants que de

suivre les chimères d’un roi qui voulait relier son Royaume à son Grand Duché.

Biblio

Sans

remonter mille ans en arrière, l’œuvre de référence pour l’Ourthe est R Dalem

et A Nelissen « Mille ans de navigation sur l’Ourthe », éd. Petitpas, 1973)

http://idefix.skynetblogs.be/archive/2014/09/24/canal-de-l-ourthe-8289695.html

Lucienne Viellevoye Balade le long du canal.

http://pierre-lemoine-parcourshydro.blogspot.be/2014/03/lourthe-liege.html

Mes parcours des voies d’eau par Pierre Lemoine

https://canalmeusemoselle.wordpress.com/

site du Cercle d’Etudes du Canal de Bernistap-Hoffelt –

sur l’Ile aux Corsaires http://orbi.ulg.ac.be/handle/2268/90354

et

http://www.natagora.org/files/author/rudi.vanherck/Article%20Ile%20Corsaires.pdf

http://users.belgacom.net/claude.warzee/fragnee/fragnee.htm

http://meuse-moselle1830.be/cmm5.html https://histoiresdeliege.wordpress.com/2016/02/23/la-rectification-de-lourthe-dans-le-quartier-vennes-fetinne/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/L%27Ourthe_au_fil_du_temps.pdf

https://www.binnenvaartinbeeld.com/nl/canal_de_ourthe/canal_de_l_ourthe

belles photos de Michel Hensens