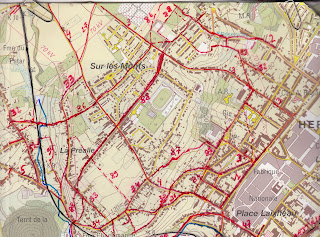

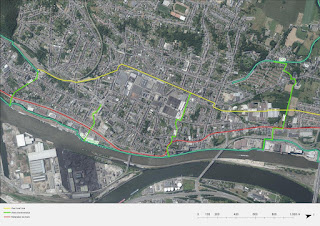

70ième balade-santé MPLP Herstal : une nouvelle liaison cyclo-pédestre rue du Bourriquet et le Ravel 76.

|

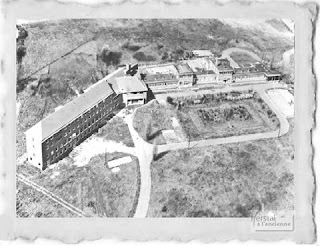

| petit terril campagne des Monts photo musée H |

Lors de notre 70ième balade nous

allons à la découverte de la nouvelle liaison cyclo-pédestre entre la rue du

Bourriquet et le Ravel 76. Nous sommes dans la bande verte,

« découverte » en 2002 par les chercheurs de l’ULB et de l’ULg qui

ont travaillé sur un Schéma de Structure Communal, «une très large bande de territoire qui sépare le Herstal urbain du

Herstal rural. Elle est constituée d’espace, d’air, de lumière, d’espaces

verts, agricoles, paysagers, écologiques». Et comme c’est aussi le

centenaire de la Société Coopérative d’Habitations Bon-Marché de Herstal

&environs (aujourd’hui la SR) nous passerons par la Cité des Monts.

On part à 10h du parking du Hall omnisports La

Préalle rue Emile Muraille 158 Herstal.

Vu la proximité il n’y aura pas de départ en

covoiturage à partir de MPLP Herstal

avenue Ferrer 26.

La rue Emile Muraille

Le parking du Hall Omnisports est dans la rue

Emile Muraille, la plus importante du quartier des Monts. Elle ne l’a pas

toujours été : c’était jadis la « Voie du Cerisier à la

Ronce ». En 1610 il y avait à

hauteur des n° 117 à 121 une fosse du

Cerisier. On rencontrait sur cette voie des agriculteurs et quelques

houilleurs. Cette route empierrée ne fut

pavée qu’en 1953. A partir de 1930, la

petite cité Deprez s’étend, ce qui nécessite la construction d’une Ecole

Primaire Communale en 1937. Pendant la construction la Société d’Habitation mettait

à la disposition des enseignants une maison pour y tenir déjà classe. En 1981,

la rue comptait 182 maisons.

Depuis 1901 la rue porte le nom de l’ancien

bourgmestre et médecin Emile Muraille. Né en 1831, il s’établit à La Préalle, à

la ferme du Patar. Son temps se

partageait entre sa ferme, sa pratique de médecin et son échevinat, à partir de

1867, puis de bourgmestre (de 1878 à 1882). L’on rencontrait notre médecin de

campagne le plus souvent en blouse qu’en habit. Connu pour sa charité, il se

prodiguait envers sa clientèle sans trop tenir de comptes. Il se dévoua particulièrement

lors de l’épidémie de choléra en 1860. Quelques années avant sa mort, en 1895,

il est encore intervenu dans une épidémie de trichinose en 1893. https://fr.wikipedia.org/wiki/Trichinose

La trichinose est transmise par la consommation de viande contaminée par les

larves d’un ver rond (nématode) et insuffisamment cuite.

La rue Villa des Roses

Nous entrons dans la cité par la rue Villa des

Roses. Ces 8 maisons datent de 1953. La

« villa » par contre était une baraque fait de planches et de pisé

antérieure à 1914. Devant la masure, cachés derrière une haie de broussailles,

des rosiers. Ses occupants étaient Cathérine ‘le bouc’ et le vieux Louis,

mineur à l’Espérance. Dans une étable un mouton, parfois une chèvre et

principalement un bouc. Les propriétaires de chèvres y amenaient leurs chèvres,

cinq francs le coup.

Avenue De Brouckère

Nous prenons à droite la rue de l’Absent pour

déboucher sur l’Avenue De Bouckère,

avec ses quatre blocs d’appartements. Les rez soi-disant impossibles à louer

sont occupés par plusieurs associations, bibliothèque,

ateliers, ouverts quelques heures par semaine. N’aurait-on pas intérêt à regrouper

tout ça dans une maison de quartier ouverte 7j/7 ?

Début

2017 la SRL a commandé une étude sur Brouckère à un bureau d’architectes.

En août 2018 un plan masse prévoit la démolition de deux des quatre blocs (32

logements). La SRL Herstal fait miroiter une nouvelle construction avec 40

unités de logement. Une ‘variante au

scénario de base’ propose 40 unités de type ‘transitoire’ en partenariat une clinique. Donc en fait une nouvelle

diminution de 32 unités du parc de logements sociaux, dont plusieurs à quatre chambres, rares dans le

parc de logements sociaux Les deux blocs restants seraient

complètement déshabillés.

Sur le terrain vague au fond de la place on

avait prévu une église dans les années 50. Le plan masse prévoit un bloc de

logements. Les Oeuvres

Interparoissiales de l’ancien Doyenné de Saint-Barthélemy viennent de vendre le

terrain à un promoteur privé.

La voie du Paradis.

Nous débouchons via la rue Emile Vinck dans la

rue du Paradis. Rien à voir avec le cimetière puisque cette artère est

déjà mentionnée dans un cartulaire de l’abbaye du Val-Benoît du 8 septembre

1332 ! Le cimetière est là depuis 120 ans seulement.

Peut-être que le caporal John Rooney est monté

directement au paradis. Il fut tué en plein vol le 12 mai 1940. Son avion de la

Royal Air Force atterrit en catastrophe au croisement de la voie du Paradis et

la rue du Bourriquet. Les deux autres membres

de l’équipage peuvent s’extraire de l’avion en feu. En 1946, le corps fut

transféré dans la pelouse d’honneur du cimetière de Rhees, d’où le titre de Commonwealth War Graves.

On dit parfois que

dans une guerre le soldat meurt anonymement. Rien n’est moins vrai : aujourd’hui

on trouve sur internet que John Rooney, RAF 544996, du squadron 139, bombardait

ce jour-là les colonnes ennemies sur la route de Maastricht à Tongres. Son Squadron

Leader T.G. Tideman et Sergeant Hale ont réussi à rejoindre leurs propres

lignes. Bilan 1 KIA (killed in action), 2 escaped. Il volait en Bristol Type 142L, Blenheim Mk.1V. On a même

le numéro de série de son avion P4923, XD. Lors de cette mission le squadron

139 a perdu la moitié de ses 14 avions. Et Rooney est mort pour rien : les

photos aériennes de cette opération montrent que les 96 bombes ont toutes raté

leur cible.

http://www.waroverholland.nl/index.php?page=british-and-french-airforce-operations-over-holland-10-17-may

Voici le rapport de

cette operation Maastricht de la RAF :

« Lost: Leading Aircraftman John Rooney,

RAF 544996, 139 Sqdn., age 20, 12/05/1940, Herstal (Rhees) Communal Cemetery,

Airborne 0500 from Plivot, briefed to bomb and strafe enemy troop columns

advancing from Maastricht towards Tongeren. Shot down at Herstal-Rhees (Liège),

on the NE outskirts of Liège, Belgium. The other crew members, Squadron Leader

T.G. Tideman and Sergeant Hale made it back to own lines. 15 Squadron lost six

aircraft in this operation (half the squadron) and thirteen crew (five survived

to be taken as PoWs) ».

(Source https://hachhachhh.blogspot.com/2021/10/le-cimetiere-de-rhees-une-ville-en.html

Et “L’avion du cimetière de Rhees“ par Pierre

Baré dans un bulletin du Musée Herstalien).

La rue du Coq Mosan

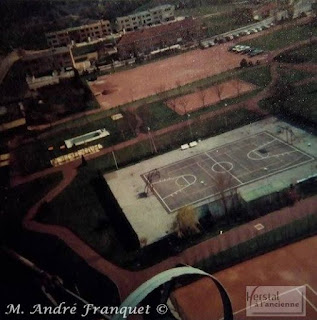

|

| Coq Mosan 1976 |

Nous traversons la rue du Paradis pour

pénétrer dans ce qui a été entre 1966 et 1997 le Centre Sportif et Culturel de

Rhees (F.N.). D’où ’Rue du Coq Mosan’. Je

suis trop jeune pour pouvoir situer quelque part la pépinière Bodson qui se

trouvait dans le coin aussi: “On y allait

quelque fois à la maraude, l’un y allait au clair de lune y cueillir un panier

de pommes, l’autre y allait prestement enlever un tuteur en bambou pour en

faire une canne ».

La Fabrique Nationale d’Armes de guerre avait

acheté 2 hectares sur les Monts en 1930, avec l’intention d’y construire 106

habitations. Un peu plus tard elle revend le terrain à la Société Coopérative

des Habitations Bon Marché, à condition de réserver 40 habitations pour son

personnel, et en prêtant 200.000 frs à la société.

En 1966 la FN y installe son Centre Sportif. Un

puits de mine est mis à jour lors de la construction

Le matricule 13 est inscrit à la Fédération Belge de Rugby sous le nom de « COQMOSAN RUGBY F.N ». A l’issue du championnat 1967-1968, le club est champion de D II devant l’équipe du SHAPE.

L’année après, le club remporte la Coupe de Belgique devant le favori, le Royal

Football Club de Liége section rugby. Il ne s’agit pas d’un accident : le

club va dominer le rugby belge pendant une quinzaine d’années.

En 72-73 le COQ MOSAN prend la couleur NOIR et

BLANC à la place du bleu et blanc des autres les sections sportives FN, mais le

Centre Sportif garde le nom « COQ MOSAN ».

En 1997 la F.N. abandonne son centre sportif

et le proposé pour un franc symbolique à la ville qui refuse (DH

04-03-08).

En 2002 le promoteur Benelux Master Builders

achète le terrain. Le 29/11/2004 un permis est délivré pour la phase I (11 maisons rue Paradis), et II (un centre

commercial). Le 22 avril 2005 la première pierre est posée par José Happart

accompagné de l’échevin de l’Urbanisme Léon Campstein, et de l’échevin des

Finances Frédéric Daerden, représentant

le bourgmestre excusé.

En mai 2006 on ajoute une phase III (38

maisons) et IV.

Lors de l’enquête publique 130 personnes réagissent.

Brigida Palumbo, à la tête du comité de riverains, propose d’y recréer un

espace vert, comme l’évoquait la majorité dans sa déclaration de politique

générale.

Des orchidacées sur un terrain de tennis

abandonné

Le 4/8/2006 le comité introduit un recours au

Conseil d’État, basé sur la présence d’orchidacées, une espèce protégé qui a

poussé sur le terrain de tennis abandonné.

Le 29/02/2008 Bernard WESPHAEL s’y met aussi,

via une question écrite au ministre LUTGEN: « Le

Coq Mosan est pour l’instant un chancre d’immeubles abandonnés, un dépôt

sauvage d’immondices. Un terrain promis à la pelleteuse d’un promoteur

immobilier ! Mais, le Coq Mosan, c’est aussi un site à la flore exceptionnelle,

en principe protégée … Des centaines de pieds d’orchidées attendent leur

éclosion à partir de juin, des arbres trentenaires (mélèzes, hêtres pourpres,

saules, pins sylvestres, érables pourpres, marronnier), … Trente-huit

habitations, deux immeubles à appartements et une surface commerciale devraient

balayer ce dernier espace vert de la Préalle. Malgré les espèces protégées, une

non-conformité aux écoulements des eaux, la proximité d’une zone non stabilisée

(puits de mine) auprès des immeubles à appartements, le non suivi des

recommandations de l’étude d’Incidences de la STRATEC estimant que le projet

immobilier ne prévoit pas d’espaces publics favorisant les relations sociales,

la commune de Herstal a accordé le permis de bâtir en 2005. Une procédure en

annulation au Conseil d’Etat contre la Région Wallonne et la commune de Herstal

est en cours ».

Le 10/04/2008 LUTGEN répond : « les

orchidées sont des Epipactis à larges feuilles (Epipactis helleborine). Cette

espèce est « partiellement » protégée: «

Les parties aériennes peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues,

transportées ou échangées en petite quantité. Sont toutefois interdits la vente

de spécimens. Cependant, des dérogations peuvent être délivrées ». Les

dérogations ont été accordées… Et je me demande pourquoi on cueillerait ces

orchidacées. Si ce n’est qu’en 2005, on a découvert que son nectar contient de

l’oxycodone en petite quantité, un opioïde, considérée en France comme un

stupéfiant. Il est utilisée comme antalgique très puissant pour les douleurs

aiguës.

Un maillon manquant entre a rue du Paradis

et la rue de Milmort

Pour arriver à la rue

de Milmort nous sommes obligés d’emprunter un sentier d’éléphant à partir de la

tête de pipe du Coq Mosan. Dans le jargon ‘mobilité douce’, un sentier

d’éléphant est un passage que les gens se sont créées eux-mêmes, en dehors de

la voirie officielle. C’est tout ce qu’il y a comme liaison piétonne-cycliste

entre les 4 lotissements. C’est en infraction complète avec le Code de

Développement du Territoire. D’autant plus

qu’il y avait au départ le sentier 86.

En 2004 on a coupé le site en quatre lotissements, pour éviter une étude

de mobilité et d’égouttage au promoteur sulphureux Binet. Le sentier a été déplacé en deux endroits et a ensuite

disparu. Voici le 86 cartographié à

l’état actuel sur le site d’ Itinéraires Wallonie https://www.balnam.be/herstal/sentier/86

Extrait : « De la Rue de Milmort, le sentier est

bien repris dans le plan de lotissement « Air-Stalle » de 2005. De

l’autre côté du lotissement, le sentier est incorporé dans la haie. Le sentier

continuait tout droit mais a été déviée

lors du lotissement. Il vire à gauche et longe un parking, puis continue entre

deux parcelles. Ce tronçon est repris dans le plan d’un autre lotissement de 2005

[Paradis]. Cependant, il a été repris dans les parcelles. Il arrive à la Rue du

Paradis ».

En 2021 un nouvel

espoir renaît avec le projet immobilier de

la résidence Gabriel qui prévoit un petit parc accessible à tous. On

devrait pouvoir passer par l’espace car-port du bâtiment donnant sur la rue

Col.Dussart. A condition que cet espace ne soit pas clôturé. Mais le projet est

apparemment à l’arrêt.

Le Cimetière de Rhées

Nous faisons un petit

crochet par le cimetière de Rhées. Une nécropole est quelque part une ville en

miroir et un livre d’histoire. Et les cimetières pourraient jouer un rôle

prépondérant comme chaînon dans le maillage écologique. C’est le Service Public

de Wallonie (SPW) qui le dit ! Et

Herstal ne part pas de rien: les deux allées marronniers d’Inde blancs et

rouges, avec leur floraison époustouflante, et la drève d’accès avec sa

majestueuse allée de platanes sont classées. Les arbres ont été achetés en 1901

et 1902 !

Les marronniers

étaient populaires dans les parcs du 19ième siècle et restent

intéressants dans un environnement artificialisé. Même si le service des

plantations est à cran en octobre, lorsque tombent ces marrons.

Et puis, Rhées est un des rares nécropoles où l’on retrouve soldats allemands et

belges unis dans la mort. En 1914 le cimetière de Rhées a été le témoin

d’une bataille furieuse voir mon blog http://hachhachhh.blogspot.be/2014/02/la-bataille-de-rhees-du-5-aout-1914.html

La nuit du 5 août 1914 des grenadiers

allemands contournent le fort de Pontisse et débouchent au cimetière de Rhées

au milieu d’un bataillon du 11ème de ligne belge. A l’aube les forts de

Pontisse et de Liers bombardent les troupes allemandes. Les allemands se

retirent à Hermée où ils massacrent des civils.

|

| monument allemand à Rhées |

Au début de la guerre,

on enterrait ami et ennemi ensemble. En 1918, la Belgique comptait 678

cimetières militaires allemands. Vers 1955, les dépouilles mortelles sont

regroupées à Lommel, Herstal et Robermont pour ne nommer que les plus

importants

L’association

allemande Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge est responsable de

l’entretien (en vertu de la convention du 28 mai 1954 Belgique-République

fédérale d’Allemagne).

Voici le texte du

monument allemand :

„Per aspera ad astra – dem Gedenken der beim

Sturm auf Lüttich am 6.8.14 hier gefallenen Mecklenburgern. Jedes Heldengrab

ist heilige Erde. Alle starben, dass uns Friede werde. Grossherzoglich

Mecklenburgisches Füssilier Regiment Nr. 90 ».

« Par des sentiers

ardus jusqu’aux étoiles» : la devise du grand-duché de Mecklembourg a été

reprise par la NASA.

« À la mémoire des mecklembourgeois tombés

ici le 6 août 2014 lors de l’assaut sur Liège. Chaque tombe de héros est une

terre sainte. Ils sont morts pour la paix».

Cela peut faire

sourire : morts pour la paix ? Le prix Nobel Anatole France disait

déjà en 1922 : «On croit mourir pour

la patrie, on meurt pour les industriels».

Le Monument du Souvenir

Le Monument duSouvenir été commandée en octobre 1914 à Joseph Rulot par le Comité de l’Œuvre

du Souvenir. Un bon mois plus tard la maquette était déjà achevée, mais Rulot ne

verra jamais son œuvre en vrai : il décède en février 1919. Et vu l’occupation

allemande, le monument sera inauguré seulement en juin 1921. Une souscription publique

est complétée par un subside communal de 22.500 F.

Jules Brouns qui avait repris l’atelier de Rulot, au 28 de

la rue Derrière Coronmeuse. «s’inspire

scrupuleusement de l’ébauche que Rulot malade avait modelée dans les derniers

mois de sa vie ». La figure du Souvenir relève incontestablement du style

de Rulot – même si elle est signée

Brouns. Brouns « n’entend pas

être autre chose que l’exécuteur matériel de l’œuvre, dont la conception

décorative est entièrement due à son maître regretté». La stèle est du

grand architecte Paul Jaspar. http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-marquants/dictionnaire/jaspar-paul#.W-NQp-KNyUk

Comme Rulot, Jules

Brouns est d’abord tailleur de pierre, avec son père. Il décède à Herstal le 26

septembre 1971. Il est membre fondateur du Musée.

Sur la plaque commémorative

sont repris 138 belges + le colonel Dussart + 29 non identifiés. C’est une

stèle, sans croix (il y en a une tout en bas, caché par le drapeau). Les

feuilles de chêne symbolisent l’éternité.

En mai 46 s’ajoute une

pelouse d’honneur pour les soldats du fort de Pontisse, les résistants fusillés

ou déportés et les prisonniers morts en camp concentration. En mai 1940 il y a

eu une seconde bataille de Pontisse. Les pertes furent terribles côté allemand,

on ne dénombra que deux victimes dans le fort.

Les 2 obusiers allemands

Les 2 obusiers

allemands ont été restaurés en 2006. Quatre avaient été offerts à Herstal, mais

les deux qui étaient à la Licour ont été perdus. Le mortier de 210 mm Mörser

fut dévelopée par Krupp. En 1914, l’armée allemande en avait 216 exemplaires.

Ils avaient une portée de 9.400 mètres pour un projectile de 120 kilos. On a

toujours prétendu que les forts sont tombés suite à l’apparition de la grosse

Bertha. Il est vrai qu’on a amené un de ces gros canons à Liège, mais le Mörser

suffisait pour percer le béton non armé de nos forts.

Famille Nyssen-Dumonceau

La chapelle

Nyssen-Dumonceau a accueilli toute une famille bourgeoise (+-30 personnes), Le

bâtiment est signé par l’architecte Tassin, qui a même prévu un autel et

au-dessus un sablier ailé et une chauve-souris qui représente la fuite de l’âme

vers l’éternité.

Elisa Dumonceau est

une des quatre femmes qui a une rue à son nom à Herstal. En 1908 elle a commencé

avec l’œuvre de la Layette. En 1911 elle fonde une consultation des nourrissons.

Elle est à la base des Œuvres de l’Enfance qui deviendra l’ONE, en 1919. Le

hasard veut que l’ONE a son local dans la rue qui porte son nom.

A l’intérieur de la

chapelle il y a aussi un ex-voto de la société avicole et cuniculiculture

(latin cuniculus, lapin, et-culture) : une société qui promouvait

l’élevage du lapin domestique.

Enterrement sous haute surveillance

Le dernier Nyssen a y

être enterré, 4 janvier 2016, est Jean-François. 450 Hells Angels (des motards

qui sont loin d’être des anges) lui ont rendu hommage. Jeff avait été tué le 26

décembre au cours d’une rixe mortelle à Haccourt. Après la levée du corps à

Tihange un convoi de motards de six kilomètres a pris la direction de Herstal,

suivi par un hélicoptère de la police fédérale. Neuf personnes ont été inculpés

pour ce meurtre (Le Soir 4/01/2016).

La tombe Namotte-Gillet avec la femme debout est aussi

du sculpteur Brouns. Cet œuvre de 1931

ressemble fort à la Dame Blanche qu’il a réalisée 25 ans plus tard pour le

mémorial Dewé (la maquette est exposée au Musée de Herstal).

Sur le mur de fond les tombes de

soldats de l’Yser

Au milieu des tombes

des anciens combattants nous retrouvons la tombe de John Rooney, dot l’avion

s’est écrasé rue du Paradis. Tout le long du mur de fond des tombes de soldats

de l’Yser.

Environ 41.000 Belges sont morts en service militaire durant la Première Guerre mondiale. Une moitié

d’entre eux repose aujourd’hui dans un cimetière ou un carré militaire. Les

autres ont été rapatriés dans les années ’20. Au départ, en

1917, le gouvernement belge décide que les corps seront conservés dans des

cimetières militaires aux frais de l’État. Car il craint que «la dispersion de nos glorieux morts

n’affaiblisse un jour leur souvenir». Il créé dans ce but le Service des

Sépultures militaires et 1918.

Mais le retour des soldats vivants qui sont

solennellement accueillis par leur commune souligne l’absence des corps des

soldats tombés. A partir d’août 1919, les familles peuvent récupérer les objets

personnels du défunt. Lorsque les États-Unis rapatrient dès avril 1920 des

corps, suivis par la France, le gouvernement prend des dispositions pour donner

aux soldats une sépulture à perpétuité, avec une stèle identique, dans des

cimetières militaires ou communaux. Le 23 octobre 1920, le gouvernement cède

aux familles, mais à contrecœur :

« si des

familles, pour des raisons de sentiments demandaient la restitution des corps,

le Gouvernement examinerait la possibilité d’entrer dans cette voie, sous les

conditions suivantes : Les corps seraient remis aux familles à la gare de

chemin de fer la plus rapprochée du lieu de sépulture choisi par les parents,

les frais d’exhumation, de mise en bière conditionnée pour le transfert, et de

transport jusqu’à la dite station seraient assumés par l’État, tous autres

frais ultérieurs seraient à charge des familles (transport de la gare d’arrivée

au lieu de sépulture nouveau – réinhumation – concession perpétuelle -entretien

de la tombe, – etc)».

Deux mois plus tard, les familles peuvent

demander le rapatriement des corps aux frais des communes. De 1921 à 1923 entre 25 et 30 % des corps

identifiés sont solennellement réinhumés chez eux. La plupart de ces tombes

sont en faux bois ciment. C’est apparemment les familles qui décident (et qui

paient) ? On est loin des stèles identiques rêvées par le gouvernement.

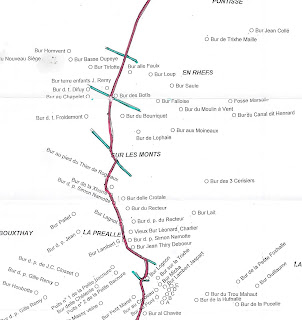

La rue du Bourriquet et le bêur dès Botîs

Entre la rue du Bourriquet et le cimetière, un

vieux puits de mine portait le nom de bêur dès Botîs.

« Mon bonhomme est un pauvre sire/et j’ai

été une pauvre aveuglée/ Quand j’écoutai ses serments,/O ! que ne tombé-je sur

le coup// au plus profond d’un

bure ! » chante une pôve bot’rèsse en 1804, dans sa

Complainte

Qui n’

so‑dje èco come dj’èsteû

divant

d’èsse mariêye !

Mi

bouname è‑st‑on pôve sîre

èt dj’a

stou, djèl pou bin dîre,

ine pôve

aveûglêye.

Qwand

dji hoûta sès sièrmints,

O ! qui

n’ touma‑dje so l’moumint

å fî

fond d’on beûr ! (bis)

Le ‘bêur dè

Bourikèt’ doit son nom à une rudimentaire machine d’extraction, un treuil

actionné par un manège actionné par des mules. Les petite terrils dans les

champs autour de nous témoignent de ces puits d’avant la machine à vapeur. Ce

manège pouvait être actionné par des

ânes ou bourriquets d’où la Rue du Bourriquet. Mais le Beur

dè Maises dèl Brouck, près le Château du Bouxhtay, était aux bras, donc sans

cheval, tandis que le bur Ghaye cheval (aujourd’hui la rue du Gaillard-Cheval, au-dessus

de Bernalmont) se payait le luxe d’un cheval. Mais il y a aussi en Foxhalle un

bur du lévrier.

Ne rigolez surtout

pas avec ces machines: on venait chercher de loin nos spécialistes de

l’exhaure. Un village en Pays de Loire s’appelle Decize-la-machine et cette machineétait liégeoise

Entre Rhées et

Pontisse il y eut une dizaine de burs de la société de Frechecou, en

exploitation entre 1745 et 1793. La

veine de Frechecou, en français Mouille cul, était dénommé ainsi parce que le

mur, la roche sur laquelle repose la

veine de charbon et où devaient s’étendre les mineurs pour abattre le charbon, était constamment

mouillé. La puissance moyenne des veines

de charbon exploitées était de 50 cm dans le bassin herstalien, avec une

ouverture minimum de 30 cm soit la hauteur de la lampe de mineur.

|

| petits terrils sur les Monts ph musée H |

Ces petits terrils dans la campagne des Monts

sont uniques. Enfin, presque : j’en ai encore vu à Sprokhövel, dans la

Ruhr. Certains sont aplanis : on les reconnaît par leur bombé et la

présence de schiste houiller à sa surface.

D’autres ont leur tombe, avec par exemple l’inscription gravée « Con / BEH / No / 14 « : Concession

Bonne Espérance Herstal. Cette pierre

marque la limite de la Concession de Bonne Espérance. Certains de ces puits

sont reliés par une araine – une galerie d’exhaure des eaux. La xhorre Nopis

allait de Milmort jusqu’à son œil à Hermalle, sur 7 kilomètres. Nous la

suivrons lors d’une autre balade-santé. Une autre débouchait en Basse-Campagne.

Ces areines reprenaient parfois les eaux d’une galerie plus ancienne (et plus

haute). La ruelle de la Reine en

Pontisse était probablement la ruelle de l’Araine, asséchée et oubliée quand l’araine

Hareng a repris ses eaux. Entreprise en 1666, par les deux frères Henri, dits

Naiveux, elle est connue aussi sous l’appellation xhorre des Dames, parce

qu’elle drainait la couche Grande veine des Dames. Cette araine conduisait ses

eaux jusque dans les graviers de Meuse sous Pontisse (A.C., t.1, pp.123-124).

Son point limite se trouvait aussi à Milmort.

Une des rares promenades reprises sur le site

de la ville s’appelle « voie des Botis ». http://www.herstal.be/loisirs/tourisme/promenades/voie-des-botis/triptyque-botis.pdf

C’est en quelque

sorte l’œuvre de la vie de mon ami Walthère Franssen.

Une nouvelle

liaison cyclo-pédestre entre la rue de Milmort et le rond-point de la sortie 34

La liaison cyclo-pédestre

entre la rue de Milmort et le rond-point de la sortie 34 de l’autoroute est

toute fraîche. Elle emprunte l’assiette de l’ancien

sentier 27 https://www.balnam.be/herstal/sentier/27

L’annonce en a été

faite en janvier 2021. 400.000€ en partie subsidiable

(plafonnée à 180.000€) par SPW département Infrastructures subsidiées. Elle permet de rejoindre les Hauts-Sarts (800 m. au lieu de 1800 m par le trajet actuel). Où, dans le cadre de

l’extension des Hauts Sarts (la zone 4) la SPI+ a investi dans le contournement

des deux ronds points des deux côtés de l’autoroute, et les aménagements

cyclo-piétonnes dans le zoning ; en quelque sorte un sous-produit de la lutte contre l’extension des

Hauts Sarts.

Seul bémol : la rampe qui descend vers le rond point sera à refaire dans le cadre de la réhabilitation de

l’A601, budgetisée dans le PLAN MOBILITÉ

ET INFRASTRUCTURES 2019-2024.

Parallèle à cette nouvelle liaison nous voyons

dans les champs le Sentier n°86, «un chemin presque rural, qui court au ras

d’une terrasse mosane, tout en traversant une belle xhaveye (vallon sec)»

(dixit Itinéraires Wallonie). Ce sentier entre la rue de Milmort et l’ex

Post-House est menacé par les ronces et

la haie et là où il longe le champ, il

se rétrécit, et il est plus facile de marcher dans le champ que sur le chemin.

A moins de passer sous les barbelés et passer via une prairie par les terrains

du FC Pontisse.

Le Ravel de la ligne 76

A l’autre bout du rond-point le Ravel 76. Nous

sommes sur le tracé du tram vicinal Genk – Riemst – Bassenge – Houtain – Hermée

– Herstal – Liège. Cette ligne, inaugurée en 1914, assurait le

trafic de marchandises et de voyageurs (surtout des navetteurs des industries

Herstaliennes). Au départ ce tram s’arrêtait à Malvoye à 500 m d’une correspondance vers Liège par

le tram urbain. En 1927 la ligne est prolongée jusqu’à Coronmeuse. En 1959 les trams sont

remplacés par des bus (le 76 du TEC Liège Léopold – Herstal – Hermée –

Bassenge – Riemst / Kanne).

Le tracé de la ligne 76 a

disparu dans le zoning. Mais nous retrouvons sa trace à Oupeye qui a aménagé en

Ravel le tronçon de Houtain.

Le Ravel de la ligne 76 a été aménagé en 2007 dans

le cadre du plan PIC Vert « Plan

d’itinéraires communaux verts », qui vise à réhabiliter les modes de

déplacement doux en aidant les communes à aménager des cheminements piétons et

des pistes cyclables sécurisées en site propre. Il fait près 1,7 kilomètre. Le

budget de 392.000 euros a été couvert pour 150.000 euros par l’intervention

wallonne. La ville veut ainsi « favoriser

les déplacements à pied et à vélo entre le domicile et le lieu de travail, en

l’occurrence les Hauts-Sarts. Mais aussi des déplacements doux vers l’école de

Pontisse » (Le Soir 4/12/2008).

Au-dessus, dans la rue Hurbise et la rue

Pierluse, le maître de fosse Michel Renotte fit construire, en 1750, une

demeure pour le maître ouvrier, une forge et un magasin pour remiser l’avoine

nécessaire aux 32 chevaux employés dans la fosse. Plus tard ces bâtiments servirent aux bureaux

de la société de l’Espérance (A.C.,

t.2, pp.335-336).

La Sainte Famille des Flamands à Herstal

En descendant, sur notre gauche, des Jardins

de Marie de l’ASBL Tremplin, club de gymnastique propriétaire du terrain. En

2017 240 enfants de l’école Notre-Dame de Bon Secours y ont planté 100 hêtres

et 80 arbustes. Edmond Moreau, président de l’asbl explique que les enfants

font ainsi passer un message : « Les adultes vivent dans un monde qui

n’est dicté que par des impératifs absurdes de production et de consommation. Nos

enfants méritent que demain, devenus adultes, ils puissent eux aussi vivre

heureux dans un monde qui n’est pas détruit par la pollution ” (Dh 1/12/2017).

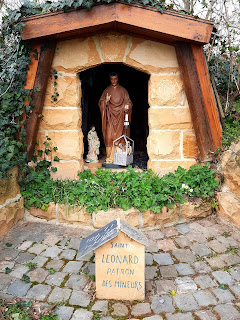

On y trouve également une statue de la Sainte

Famille offerte par des pèlerins flamands en 1931 fraîchement restaurée, à côté

d’un Saint-Léonard. Cette Sainte Famille des Flamands à Herstal.

A édité une petite brochure en 1927, à

l’occasion de son 25ième anniversaire, « Het Onstaan der Heilige Familie der Vlamingen te Herstal». En voici Voici quelques extraits traduits par moi : « Herstal

est une région d’industrie, de charbonnages et d’usines. Des flamands de tout

côté sont venus y chercher du travail et ont petit à petit acheté une maison et

s’y sont établis avec leur famille.

Ces

flamands faisaient au début habituellement leurs devoirs chrétiens. Mais à

l’église ils ne comprenaient pas le prêtre. Et leurs voisins ne fréquentent de

manière générale ni église ni chapelle. Dans les usines et houillères on se

moquait d’eux s’ils parlaient de Dieu ou ses commandements.

En 1902

le Très Révérend Père Th. Janssen a donc contacté quelques familles sages pour

participer à la Sainte Famille. En 1903 la Famille comptait 47 membres. En 1905

cette Sainte Famille fut érigée en archi-confrérie par l’évêque Mgr. Rutten.

Les Statuts prévoyaient qu’étaient membres tous les flamands inscrits de la

paroisse qui avaient fait ‘leur acte de consécration’ (leur communion?) ».

Etaient exclus d’office ceux qui avaient

assisté à un enterrement civil, ou qui n’assistaient pas aux réunions, sans

raison valable, depuis six mois. En 1904 on commence une chorale, pour embellir

les vêpres et la procession, et un

groupe théâtral.

En 1906 commence ce pèlerinage annuel à N-D de

Bon Secours, à Pontisse. En 1913 la Famille avait 241 membres. Après la guerre

le nombre de membres tombe à 129 : « comme

partout la guerre n’a pas apporté beaucoup de bien au niveau chrétien ». Mais

en 1927 elle remonte à 496 membres.

Par rapport aux flamands, Xavier Lieben,

professeur de français à St-François d’Assises à Ans, raconte l’anecdote

suivante sur Maggy, institutrice aux Bénédictines à Liège. Pendant la guerre,

elle sortait la nuit avec des sous et de la nourriture qu’elle distribuait aux

familles pauvres notamment des mineurs flamands du charbonnage Beaujonc

(Glain). Son père lui reprochait d’aller voir des hommes. Maggy lui répond: « Père,

ce ne sont pas des hommes, ce sont des Flamands » (La

Meuse 18/6/2015).

Le maillage du 76 avec le Ravel Canal et la Low Line

Le Ravel76 s’arrête au milieu du carrefour

très fréquenté de l’Avenue de l’Europe avec la Rue Louis Demeuse. Dommage !

Pourtant il y a eu des occasions pour réaliser un maillage avec le Ravel

Canal : on aurait pu imposer un passage cyclo-piéton entre ce carrefour de

l’Europe et le rue en Bois, à travers le centre commercial Binet. Mais comme la

construction est arrêtée, il y a peut être moyen de l’imposer à l’éventuel

repreneur.

On pourrait facilement passer par la friche

des Acec et des Forges de Zeebruges. L’obstacle le plus gros est évidemment le

Boulevard urbain (l’Avenue Albert ) dont le chantier de la mise en double sens

va vers sa fin. A part un passage piéton rien n’est prévu. Quant au passage

mobilité douce du Pont de Wandre, on m’a répondu que ça sera pour une autre

fois.

Reste le projet ‘Low Line’ développé par le studio Paola

Viganò pour les ACEC, sur les deux kilomètres de

l’ancienne bretelle ferroviaire vers la gare. Au départ on avait envisage

d’envoyer le tram par là, mais Ville a refusé parce qu’exproprier ces fonds de

jardins était trop onéreux (Infrabel a vendu l’assiette aux riverains). Et on

le ferait demain pour cette ‘low line’ ? On peut l’espérer parce que les

fonds Feder viennent de débloquer 5,8 millions d’€ pour le projet ET ses

transversales. Selon notre maire ff, « ces fonds complètent notre budget

de 3,3 millions. En parallèle de huit pistes cyclables du nord au sud en

passant par le zoning des Hauts-Sarts, la low line sera l’épine dorsale pour la

mobilité douce à Herstal. Avec ses 3,25 km, elle reliera Pré-Madame, Parc

Browning et les ACEC à l’ancienne gare rénovée et de là à l’Esplanade Saint

Léonard, au cœur de Liège. On a aussi prévu des bornes de recharge à

l’électricité verte, un éclairage public intelligent, des parkings vélos

sécurisés, voire même un revêtement révolutionnaire en panneaux photovoltaïques

comme il en existe déjà chez nos voisins (La Meuse 14/11/2022). L’espoir fait vivre ! Et si le budget serait trop serré, je me

passerai volontiers de léclairage public intelligent ou du revêtement

révolutionnaire en panneaux photovoltaïques…

Le parc du home Louis Demeuse

Nous remontons un

peu la rue du Doyard pour pénétrer dans le beau parc du home Louis Demeuse. Malgré

leur taille impressionnante, ses arbres sont assez jeunes. Le parc remonte à

1980 seulement ! En 1941, la Commission d’Assistance Publique y a planté

encore des pommes de terre sur ces bonnes terres pour la Soupe Populaire. Les

terrains au Doyard avaient été achetés par la « Commission des Hospices

civils de Herstal » en 1914. Et on a posé une première fois une première pierre

du Home Louis Demeuse en 1938. Puis arrive la guerre et le bâtiment sert aux

armées qui se sont succédées. En 1952 le bourgmestre Andrien l’inaugure une

seconde fois. Le parc vient en toute logique tout à la fin…

L’idée de créer une

« salle hospice » pour vieillards et infirmes remonte à 1860. Les instances

provinciales refusent. En 1873 Jean-Guillaume Delarge fonde la « Royale

Dramatique Wallonne» dans le but de réunir des fonds pour un hospice. À sa mort

en 1888, le vieux célibataire et ami intime de Delarge, Louis Demeuse, laisse

100.000 francs/or au Comité de l’Hospice. la donation Louis Demeuse. Il faudra 10

ans pour que cet argent tombe dans la caisse suite à un problème d’usufruit. Les premiers plans sont transmis aux autorités

gouvernementales en 1889, en vain…

En 1898, un embryon

d’intercommunale (Herstal, Wandre, Jupille, Oupeye…) constitue un “comité

d’étude” pour organiser un concours d’architectes. En 1905, plans, notices et

brochures étaient exhibés à l’exposition universelle de Liège. Mais les

communes commencent à quitter le projet quand on parle de la facture pour le

premier bâtiment. En plus, les subsides de l’État et de la Province sont refusés.

La Première Guerre

mondiale bloque tout. La loi du 10 mars 1925 fusionne les « Bureaux de

Bienfaisance » et Hospices Civils dans la Commission d’Assistance Publique

(CAP). Ma is ce n’est qu’en mars 1936 que

la CAP charge l’architecte Henri Sauveur

de rédiger de nouveaux plans. Il s’était déjà investi dans ce projet en 1932 ! La

Commission Supérieure d’Hygiène remanie totalement es plans et les travaux démarrent

en été 1938. Les prix ont triplé par rapport à l’avant-projet de 1936 !La

première pierre est posée le 25 septembre 1938. Mais, bardaf, en septembre 1939

le bâtiment est occupé par l’armée belge. Des batteries de DCA sont même

installées sur les plates-formes dans lesquelles des ouvertures furent percées.

Puis, l’armée allemande et des ouvriers allemands travaillant à la FN

accapareront les lieux, suivis en 1945 par l’armée américaine qui lève le camp fin

septembre. Ensuite l’hospice sert de centre scolaire (des établissements

scolaires étaient encore occupés par les américains et les VI et les VII en

avaient abîmé d’autres.

En mars 1950 on

peut lancer l’adjudication des travaux de remise en état. Le10 août 1952 le

bourgmestre Andrien peut enfin inaugurer la maison de repos. Le buste de

Jean-Guillaume Delarge trône dans le hall d’entrée : il a dû attendre

trois quarts de siècle !

Puis les normes

d’hébergement évoluent et le bâtiment originel de 1952 est devenu totalement

obsolète. La première pierre d’une ne nouvelle aile est posée fin 1997. Le

transfert des pensionnaires dans les

chambres flambant neuves a lieu en 2001.

Fin 2005, les

subsides pour les travaux de mise en conformité de l’aile inaugurée en 1966 sont

accordés par la Région Wallonne, mais des documents sont égarés à Namur, et les

premiers coups de marteau ne seront donnés qu’en fin d’année 2013.

L’arboretum

Après un petit tour

dans le parc nous montons à l’arboretum derrière le home Louis Demeuse via la

Butte du Doyard, « une spécificité

de notre arboretum ». Située à

l’entrée du parc, c’est en fait un tas de remblais et volontairement non

entretenu. Cela peut sembler un vrai fouillis « mais les plantes et les animaux sauvages aiment beaucoup ce

genre de lieux qui leur offrent de nombreuses possibilités d’abris et de

nourriture. Ronces, érables, bouleaux, … toute la richesse de notre flore

sauvage ». J’ai quand même un

petit doute sur l’intérêt de ‘créer’

ce genre de butte. Des ronces, des érables et des bouleaux, j’en vois partout http://www.herstal.be/loisirs/nature/arboretum

79 essences différentes, y compris les

pommiers et poiriers en fruit, mais aussi le séquoia, un géant à l’écorce

tendre appelé parfois l’arbre aux boxeurs ; le savonnier appelé aussi l’arbre à

lanterne; l’élégant hêtre pourpre à feuilles bordées de rose, le petit sapin

bleu d’Espagne aux épines bleutées et l’étrange érable à la peau de serpent ;

et mon top : le bouleau de l’Himalaya vêtu de son écorce blanche. Des

panneaux didactiques mériteraient un peu de restauration….

Le beûr delle Tchèteûte

Nous sortons par le rue de l’Hospice (si vous

avez lu le récit de Louis Demeuse vous comprendrez où ils ont été chercher le

nom) pour arriver rue de Milmort. Entre le Clos des Mayeurs et la Malvoie se

trouvait depuis 1675 le beûr delle Tchèteûte (=cheminée d’aération sur le puits

de retour d’air de la fosse Marsalle). Ce puits a plus tard encore servi de puits

d’aérage à la société de Bonne Espérance. Cette cheminée ne fut détruite et

remblayée que vers 1980. Selon mon ami Daniel Droixhe , le terme cheteur vient de sa forme conique, comme une

ruche (« Mots de la houillerie au

dix-huitième siècle»). On se contente quelquefois de conduire l’air entre

des planches, dans le fond des ouvrages, mais on bâtit parfois une espèce de

cheminée de brique, d’une figure à peu près carrée jusqu’aux deux-tiers de sa

hauteur, et ensuite en se rétrécissant en manière de cône tronqué.

Le Bois d’Orange

Avant d’arriver à notre point de départ, le

hall omnisport, nous passons devant la Résidence « Bois d’Orange ». La

maison d’Orange porte aujourd’hui encore le titre de Seigneur de Herstal. Du

temps de Charles Quint et de Guillaume d’Orange les bourgeois de la Terre de Herstal pouvaient aller couper les liens pour

lier leurs gerbes dans le bois de saules qui bordaient la Meuse, mais ces

terres communes étaient à Wandre. Mais il y avait aussi des terres communes sur

le Monts, où nous avons toujours un ‘Pré des Communes’.

Sources

Sur la bande verte

http://hachhachhh.blogspot.com/2020/12/la-bande-verte-de-herstal.html

sur le

cimetière de Rhées : une ville en miroir

https://hachhachhh.blogspot.com/2021/10/le-cimetiere-de-rhees-une-ville-en.html

sur la bataille de Rhées http://hachhachhh.blogspot.be/2014/02/la-bataille-de-rhees-du-5-aout-1914.html