Léonard Defrance sur les broyeurs de couleurs : pionnier des maladies professionnelles

|

| Ajouter une légende |

général du peuple liégeois » de

Léonard Defrance est en quelque sorte le

signal de départ de la Révolution liégeoise de 1789. Mais notre peintre

révolutionnaire avait aussi une sensibilité sociale très développée. Entre son

« Cri général » et le sac de l’imprimerie de son journal «L’avant-coureur» en 1789 par

des hommes du Prince-Evêque Hoensbroeck, il trouve le temps de rédiger un

mémoire très fouillé sur les broyeurs de couleurs, et les maladies résultant de

l’insalubrité de leur travail. Et devient ainsi un précurseur dans la prévention des maladies professionnelles.

désert, puisque la révolution qu’il veut

de tout son âme abolira aussi le peu de protection que l’ouvrier avait sous l’Ancien

Régime. Le travailleur se trouvera sans défense – au moins dans un premier

temps – devant le patron capitaliste.

Un mémoire « sur

la question proposée par l’Académie Royale des Sciences de Paris, touchant les

broyeurs de couleurs »

bienheureuse révolution – à un concours de l’Académie Royale des Sciences de

Paris sur les broyeurs de couleurs, ces ouvriers qui préparent les pigments

destinés à la peinture. Il distingue trois catégories :

- Ceux qui travaillent du matin au soir chez les

marchands de couleurs, - ceux qui travaillent directement avec les

peintres en bâtiment et préparent les couleurs et les quantités nécessaires à

leurs travaux, - et les artistes qui préparent les couleurs

pour leurs tableaux.

sont une molette en pierre dure pour réduire les pigments en poudre, une pierre

plate, la plus lisse possible, sur laquelle travailler la couleur à l’eau ou à

l’huile et un couteau pour ramasser la pâte. Le broyeur de couleurs penché sur

sa pierre court constamment le risque d’inhaler des poussières et des

substances toxiques comme le plomb, la céruse ou l’arsenic qui étaient alors

contenus dans les différents pigments. Defrance donne une description

méticuleuse de nombreux pigments, des huiles et des vernis, de la préparation

des toiles et des panneaux. Son mémoire est un tableau minutieux du métier, un

traité des maladies professionnelles, et un recueil de moyens pour préserver la

santé.

pour la prévention va être balayé par la révolution bourgeoise qui suit.

En 1782 déjà, un prix pour préserver les ouvriers des travaux

dangereux

Ce débat sur la santé au travail émerge

à la fin de l’Ancien Régime. Les ouvriers et les artisans commencent à être reconnus

comme des victimes de l’activité économique. Dans les années 1770, le problème

des maladies des artisans fait l’objet d’un débat dans les sphères médicales

parisiennes, dans les académies, enfin dans l’opinion publique. Cette

préoccupation s’explique par l’aggravation des conditions de travail de

quelques secteurs artisanaux parisiens.

puis de la Société royale de médecine en 1776, enfin la traduction en 1777 de

l’Essai sur les maladies des artisans écrit par Ramazzini en 1700, créent un

contexte favorable à la description et l’interprétation des principales

affections sanitaires subies dans le monde du travail. La Gazette de santé

indique en 1773, dans la préface de son premier numéro, qu’elle n’oubliera pas

« les malheureux ouvriers, dont la santé

est si souvent altérée ». La Société royale de médecine étudie les maladies

des artisans par à partir d’un recensement des professions pouvant être

nuisibles.

|

| J-B de Montyon |

Montyon, l’Académie des sciences propose à partir de 1782 des prix récompensant

l’auteur qui trouverait les moyens de préserver les ouvriers des dangers auxquels les exposent leurs différents

travaux. Le philanthrope Montyon participe aux « Recherches et considérations

sur la population » (1778), dont un chapitre est consacré aux «métiers

destructeurs de l’espèce humaine». Ce livre suggère une politique publique

financée par un impôt taxant le «luxe homicide» – un piste toujours intéressante en 2013 – et conclut son

chapitre sur la nécessité d’une intervention de l’État pour « s’occuper d’un objet auquel personne ne fait

attention, parce qu’il est étranger à

tout intérêt particulier: la conservation des hommes».

d’ouvriers ne soit une liste de victimes. Souvent la nature des travaux

occasionne des morts violentes ou des accidents

funestes. Quel triste résultat de l’industrie !

Nos bâtiments sont cimentés avec du sang, nos vêtements en sont teints,

nos plaisirs en sont infectés ; il n’est point de jour où la richesse n’ordonne

des meurtres: et la vie humaine est mise à prix comme un effet commerçable ».

un médecin de l’hôpital de la Charité s’alarme de la quantité de

peintres ou de broyeurs de couleur,

victimes de coliques de plomb dues à la céruse et au minium.

sciences propose un prix sur le broyage des couleurs, qui met en suspension des

poussières d’oxydes métalliques (de

plomb, de cuivre ou de mercure) et de sulfure d’arsenic, et provoque chez le peintre des paralysies, des

tremblements, des coliques mortelles.

Royale des Sciences de Paris, touchant les broyeurs de couleurs » sera

un chant de cygne. La révolution

bourgeoise crée une situation où plus que jamais « la vie humaine est mise à prix comme un effet commerçable » :

la force de travail devient une marchandise.

spectaculaire: le durcissement de la réglementation

corps de l’ouvrier, qui n’est plus qu’un rouage d’une première

industrialisation encouragée par les pouvoirs publics. En 1791, les grandes

institutions de contrôle et d’encadrement de l’économie (communautés d’arts et métiers, inspection

des manufactures) sont abolies, libérant les industriels de contraintes qui les

lient à leurs ouvriers, sans contrepartie législative relative à la santé

publique.

1791, sous la direction du médecin

parisien Guillotin, propose en 1791 de voter un décret portant création d’agences de secours et

de salubrité, dont l’une des missions aurait été de définir « les précautions à introduire pour la

conservation des ouvriers».

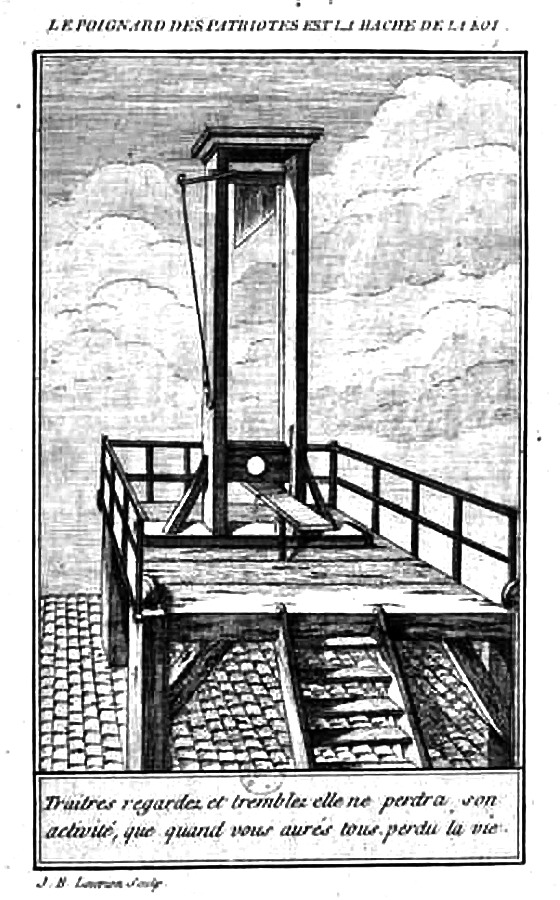

« les délits de même genre seront punis par les mêmes genres de peines, quels

que soient le rang du coupable. » Il demanda que « la décapitation fût le seul

supplice adopté et qu’on cherchât une machine qui pût être substituée à la main

du bourreau. » L’utilisation d’un appareil mécanique lui paraît une garantie

d’égalité. Jusqu’alors, l’exécution différait selon le rang social: les nobles

étaient décapités au sabre, les roturiers à la hache, les régicides écartelés,

les hérétiques brûlés, les voleurs roués ou pendus, les faux-monnayeurs

bouillis vifs dans un chaudron. On attribue son nom à cette machine, qui

existait pourtant depuis le XVIe siècle. Sous le Consulat, il installe encore le

premier programme cohérent de santé publique en France).

sanitaire de manière globale et cohérente. La politique sanitaire

|

| J-A Chaptal |

envers le

monde de travail relève de l’assistance

ou de l’urgence. Chaptal est ministre de l’Intérieur dès 1799. Il est aussi entrepreneur

d’une nouvelle fabrique de produits chimiques à Neuilly. Dans son rapport sur les établissements industriels insalubres

présenté à l’Institut en 1804, il se montre indifférent à la souffrance

ouvrière. L’odeur qui se dégage des

ateliers de l’industrie chimique « ne présente aucun danger pour les ouvriers qui la respirent journellement». Par

ailleurs, et « heureusement», les

effets pernicieux des usines les plus insalubres « n’affectent que les ouvriers

qui travaillent dans l’atelier». Et ce problème est d’ordre privé car «tout y est, pour ainsi dire, aux risques et

périls des entrepreneurs et fabricants ». Pour Chaptal, la santé du

travailleur concerne donc avant tout l’entrepreneur, qui a intérêt à conserver

son personnel en bonne santé.

Biblio

Defrance sur les broyeurs de couleurs. http://www.i6doc.com/livre/?GCOI=28001100818710

Léonard Defrance, Les broyeurs de couleurs, leur métier et leurs maladies

Philippe TOMSIN Céfal • Histoire d’une région.

suivi, commencé avec une thèse annexe de son doctorat en 1996 : ‘Une

lettre d’Henkart à propos d’un tableau de Léonard Defrance’, et un mémoire: ‘Le

contexte technique dans quelques tableaux de Léonard Defrance, peintre témoin

de la technologie de son temps’ dans le cadre de sa Licence en Histoire de

l’Art.

d’Emulation, en 1996, il aborde « L’industrie dans l’art, de Léonard

Defrance à la Belgique Industrielle ».

Limburg Maastricht, il parle de « L’art et la mine

dans le bassin liégeois, de Léonard Defrance à Gustave Marissiaux ».

perception, réparation et prévention (XVIIIe –Xxe Siècles)’, à l’Université Charles-de-Gaulle.

d’Archivage des Industries charbonnières, il fait une conférence sur «‘La houillère’

de Leonard Defrance. Quelques aspects des techniques de l’exploitation houillère

à Liège, à la veille de la Révolution industrielle ».

Centre culturel de Tilleur, il trace un ‘Panorama artistique de la vie, des

mœurs et du travail dans la principauté

de Liège, sous l’ancien Régime, à partir du peintre Leonard Defrance

(1735-1805).,

de clouterie de Leonard Defrance, approche technologique, Art & Fact,

9:145-149.

contexte technique dans quelques tableaux de Leonard Defrance, peintre témoin

de la technologie de son temps, Art & Fact, 9: 181-182.

Defrance (1735-1805). La houillère, in Sambre & Meuse, chemins de science

et d’humanisme, catalogue d’exposition.

la technologie dans l’iconographie, Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, 22: 3-19.