Le Canal d’Orléans à vélo

Nous venons de passer des vacances en vélo

dans le triangle d’eau de la Loire, le canal d’Orléans et de Briare. Les trois

pointes du triangle sont le pont-canal

spectaculaire de Briare, Montargis, la Venise du Gâtinais, et Orléans.

Le Loiret a jugé que «Triangle d’eau»

était trop géométrique, pas assez

marketing, et préfère aujourd’hui, « Le Loiret au fil de l’eau ».. Le logo rappelle encore le triangle, avec la

Loire (le ventre et le bec), le canal d’Orléans (le dos), le canal de Briare et

du Loing (l’aile).

Ce blog décrit les charmes du canal d’Orléans.

Louis XIV et le canal

d’Orléans

Le canal d’Orléans (75 km) remonte -comme

celui de Briare – Louis XIV et son frère, Duc d’Orléans. Le demi-million de parisiens consomment à l’époque chacun une tonne de bois par

an. Le marchand de bois Robert Mahieu propose en 1676 au duc « de se charger pendant 40 ans des ventes de

haut bois et futayes dans la forêt d’Orléans, et à construire un canal pour

servir à la conduite, flottage et transport tant des bois et charbons provenant

des dites gardes jusques à la rivière de Loing ». 28 km sont construits,

sur une largeur de deux mètres, suffisante pour évacuer du bois à sens unique.

Le vaste bassin au port de Grignon est encore

un vestige de ce premier canal.

En 1679 Mahieu connaît des difficultés

financières et le duc d’Orléans reprend le projet, en plus grand : il veut

établir la jonction avec la Loire. Il entre ainsi en concurrence avec le canal

de Briare, très rentable. Il table sur le fait que la remontée de la Loire

entre Orléans et Briare est difficile. Jusqu’à Orléans les bateaux peuvent

remonter le fleuve à la voile pour peu qu’ils bénéficient du vent d’ouest (vent

de galerne). Mais au-delà d’Orléans le halage est obligatoire, ce qui génère un

coût important avant d’atteindre le canal de Briare. Un canal qui partirait des

environs d’Orléans pour rejoindre le Loing éliminerait ce surcoût.

Les seigneurs (propriétaires) du canal de

Briare font obstruction à l’enregistrement des lettres patentes de Louis XIV

pour le nouveau canal. Mais c’est oublier que pour Louis XIV, « l’Etat,

c’est moi »: il contourne l’opposition par une lettre de jussion, imposant l’enregistrement au nom de l’intérêt

général. Cette signature rapporte au Duc D’Orléans 30.000 livres. Il revend ses

droits sur le canal pour une redevance annuelle à une vingtaine d’associés. Il

a bon dos, l’intérêt général !

De 1692 à 1793, de 1.500 à 2.000 bateaux

remontent chaque année la Loire depuis Nantes pour gagner Paris. Ne me demandes

pas pourquoi ils ne remontent pas directement la Seine… Un petit

détail amusant: il y avait priorité aux bateaux chargés des denrées

périssables comme les bateaux-viviers transportant des poissons.

Une réouverture au tourisme fluvial annoncé pour 2020.

Le canal est déclassé des voies navigables en

1954. Cinquante ans plus tard on commence à comprendre l’intérêt touristique,

au point où le département envisage en 2004 une réouverture au tourisme fluvial

annoncé pour 2020.

On remet en service l’écluse au débouché sur

la Loire et on restaure le canal latéral. Mais on retrouve les mêmes problèmes

que du temps de Louis XIV : la Loire charrie lors de ses crues beaucoup de

gravier qui obstrue le canal à son entrée de la Loire. Lors de notre passage ce

bief était à sec.

On commence la rénovation de l’écluse de

Combleux et de de Fay-aux-Loges. Mais là aussi le projet bute sur le manque historique

en eau. En 2012 on envisage encore une ouverture partielle, en acceptant

l’assèchement du bief de partage. Vaines efforts: nous n’a pas vu un seul

bateau, même pas un kayak.

Même si quelqu’un prétend quand même avoir

fait le canal en bateau en 2020.

Et l’association les Chemins de l’eau, basée à

Combleux, a inauguré en 2019 la péniche Le Suave, remise à l’eau après deux ans

de travaux de rénovation. Depuis 1930 la péniche avait sillonné toute la

France, livrant chaux, ciments et farines… à Paris, jusqu’à échouer à Roanne.

En 1990 le Syndicat du canal l’avait racheté, en espérant que le canal serait

remis en état. La péniche tout oxydée a

été totalement décapée, « ferraille mise à nu », tandis que son

moteur a été remis en état et son hélice changée. Le Suave a cinq ports

d’attache, Combleux, Chécy, Mardié, Donnery et Fay-aux-Loges, mais il faudrait,

pour en faire le tour, restaurer les écluses.

Las, après deux décennies, le département du

Loiret s’est replié sur un projet touristique plus modeste, suite au rachat du

canal à l’état pour 500.000 € en 2018. 24 M€ seront investis pour la

restauration des berges sur 44 km. Cette

restauration est nécessaire pour l’aménagement d’une véloroute (voie verte –

Budget de 10 M€) de 2,50 m de large. La fin est prévue pour 2021, ce qui me

semble optimiste. Nous avons rencontré les premiers chantiers de restauration

des berges du côté d’Orléans. Aucun problème pour les contourner via la

départementales qui longent le canal, ou le chemin de halage de l’autre côté

qui est néanmoins plus cabossé puisque réservé aux cavaliers.

La forêt aux Loges

Paula nous avait trouvé une chambre d’hôte à

Fay-aux-Loges, au hameau de Nestin, chez David, ‘Entre forêt et canal’ :

tout un programme ! A quelques centaines de mètres du canal d’Orléans et à

la lisière du forêt. . « Les loges » était une autre appellation pour

la vaste forêt domaniale. Si ‘loges’ évoque pour vous le domaine royal,

détrompez-vous. Ces loges étaient les huttes des charbonniers. Le site du domaine

de Charbonnière, acheté par la ville d’Orléans pour un centre de loisirs, était

anciennement utilisé pour la production de charbon de bois.

La forêt appartenait aux communautés. Colbert

place ‘ sous la protection du Roi’ «les Bois, Prez, Marais, Landes, Pastis,

Pescheries, & autres biens appartenans aux Communautés & Habitans des

Paroisses». L’Ordonnance de Louis XIV «

sur le fait des Eaux et Forêts » de 1669 a beaucoup de parallèles avec

l’appropriation d’espaces préalablement dévolus à l’usage collectif en

Angleterre. Les enclosures des ‘commons’ ont été dénoncées par Thomas More. On supprime

les possibilités de pacage et de glane aux manants qui profitaient d’espaces

communs ouverts à tous. Le code forestier français de 1827 reprendra beaucoup

d’éléments de cette ordonnance de Louis XIV. La privatisation de ces forêts

domaniales est relancée aujourd’hui par Macron.

Orléans a rendu rendre les quais de la Loire aux piétons et

cyclistes

Des siècles plus tard, le canal est toujours

là, avec ses chemins de halage et de contre-halage. Mais, pour mes amis

cyclistes, ne vous attendez pas à un chemin de 2m de large! Quelques fois cela

se limite à un trait de roue. On passe plutôt en mode VTT mais avec un vélo de

tourisme cela passe nickel. Lors de l’été sec de 2020 l’herbe était coupée

partout. Par contre, je ne saurais dire comment on passe par temps pluvieux… Le

contre-halage est plutôt réservé aux cavaliers.

Nous n’avons pas fait le canal d’un trait,

mais nous avons fait plusieurs virées d’un jour. Je vous propose maintenant de

remonter le canal d’Orléans à Buges.

Cette véloroute a reçu un boost énorme avec la

réhabilitation des quais d’Orléans. Au milieu du XIXe siècle Orléans avait tourné le dos au «fleuve royal». Les quais s’étaient transformés en vaste parking

sauvage. En 2005 la ville commence une réhabilitation des quais, avec la

création d’un port et le creusement du canal latéral bouché en 1963. Le

paysagiste Michel Corajoud propose de rendre les quais aux piétons et

cyclistes, avec rétrécissement de la chaussée. Les Bâtiments de France font un

problème pour les pavés de la berge, de 1840, grossiers et inconfortables.

Michel Corajoud doit concilier deux exigences contradictoires: celle de

l’AgglO qui voulait aménager un lieu convivial et celle de l’ABF qui avait une

approche plus patrimoniale.

Courajoud garde une grande partie des pavés,

d’autres ont été rapportés tandis qu’un cheminement de pierre plus praticable a

été aménagé pour les personnes à mobilité réduites. La place de Loire descend

désormais sur les quais par des escaliers de pierre. Des terrasses ont été

aménagées, sur la berge, ainsi que des pontons où viendront accoster un

bateau-lavoir café et un «Inexplosible», bateau à aubes et à fond plat du XIXe

siècle reconstruit par l’AgglO pour être transformé en bistrot branché.

Courajoud rouvre le canal obstrué en 1963 sur

une largeur de 9 m au lieu de l’ancien gabarit de 16 m. Les 7 mètres de

différence sont mis à profit pour des cheminements piétonniers. Ce chantier a

nécessité la réhabilitation d’une écluse avec des portes en chêne et des

passerelles identiques aux anciennes. Ce canal débouche sur le nouveau «port»

qui est en fait un appontement – 30 m de long sur 10 m de large – à platelage

en lattes de chêne, porté par une structure métallique. Une plateforme fixe

offre au public un point de vue en belvédère sur la Loire, alors qu’un ponton

mobile permet l’accostage des bateaux.

Michel Corajoud évite de favoriser un style de «projets paysagistes, suite à

une « demande croissante de paysage qui survalorise la forme ou le concept au

détriment du sens et des usages. Pour qu’un projet atteigne sa maturité, il

faut accroître le temps de sa mise en forme : plus on travaille sur le projet,

plus il échappe au formalisme ». C’est un peu tôt pour juger si la mayonnaise a

pris, surtout avec le confinement. Et les chantiers de la Voie Verte sont

toujours en cours. Jusqu’à l’écluse de la Patache à Combleux le paysage doit

encore se trouver. Mais ça se présente plutôt bien.

Rouvrir le canal pour la navigation fluviale ?

Ceci dit, si le projet de rendre le fleuve à

la ville semble bien engagé, il y a un autre projet – rouvrir le canal pour la

navigation fluviale – qui me semble plus difficile. A commencer par la liaison

canal- Loire. Pourtant, les villages à l’entrée du canal ont une longue histoire à raconter.

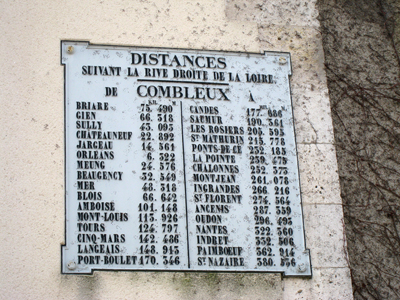

Jusqu’en 1921, tout le trafic passait par

l’écluse sur la Loire. Certains chalands rechargeaient leur cargaison dans le

port de Combleux sur des péniches adaptées au canal. Sur la maison éclusière

une plaque indique les distances vers les principales villes ligériennes de Briare

à Saint-Nazaire. A côté, une plaque avec les hauteurs d’eau atteintes par les

trois grandes crues de 1846, 1856 et 1866. Un touret à la sortie de l’écluse

permettait de guider les bateaux arrivant de la Loire afin de leur faciliter

l’entrée dans l’écluse. Une girouette rappelle que la Loire à cet endroit est

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le restaurant de la Marine était alors le

rendez-vous de tous les mariniers. Un déversoir qui sert de trop plein pour le

canal est franchi sur un pont de bois. Le Port-à-l’Ardoise a été créé en 1783

pour accueillir ardoises et pierres à destination de la capitale.

Le Pont Tournant doit son nom à un ancien pont

pivotant construit au 18è siècle. La cale-à-Girard, pouvant être mise à sec en

obstruant son entrée par des batardeaux (poutres de bois) servait à la

réparation des péniches.

Une passerelle métallique permet de traverser

le canal et de rejoindre le bourg de Chécy. Elle évoque un premier pont de 1389

qui desservait les terrains communaux des Pâtures. Le lavoir se situe à

l’emplacement du Port du Bourg qui ravitaillait Chécy.

A Pont-aux Moines, le Cens, dont le cours se

mélange souvent avec le canal, est bien visible derrière le point infos, avec

son lavoir rénové. Au bassin de l’écluse

se trouve l’Oussance. La péniche de vingt mètres de long pour cinq de large, et pesant ses treize

tonnes est exploitée depuis 2010 par Vincent Sautereau qui l’a racheté au

conseil départemental, qui avait cessé de l’exploiter. Le conseil général du

Loiret est à l’origine de sa construction, en 1991, et l’a exploité pendant 17

ans. Il s’agissait déjà, en ce temps-là, de promouvoir le tourisme fluvial sur

le canal d’Orléans. Chaque année, l’Oussance transporte près de 5.000 touristes

entre Mardié et Combleux.

Un peu plus loin, le canal passe en dessous du

Pont de la tangentielle, la voie express reliant Orléans à

Châteauneuf-sur-Loire.

L’écluse de Jonchère ouvre sur le bief de Fay-aux-Loges qui va

jusqu’à l’écluse de Nestin où nous logions.

Ensablement devant le canal latéral et sécheresse

Et si la Loire ne charrie pas ses graviers par

temps de crue devant la sortie du canal, elle a été presqu’à sec en 2018, 2019

et en 2020. En 2019, le soutien d’étiage a été exceptionnel. Jamais les

barrages de Villerest (Loire) et Naussac (Lozère) n’avaient à ce point été mis

à contribution pour soutenir le fleuve, depuis leur mise en service dans les

années 1980. Le 20 avril 2019, son débit était de 108 m3 seconde au

niveau de Gien et de 106 à Orléans. Pierre Steinback, de l’Office français de

la biodiversité s’alarme pour les milieux naturels, faunes et flores

ligériennes, sans encore penser au refroidissement des centrales nucléaires,

avec ces débits de 88 m3 seconde

sous le pont de Gien et de 80 m3 à Orléans (pont Royal ;

relevés Vigicrues du 20 avril 2020). C’est seulement la troisième fois en 37

ans que le soutien des débits de la rivière débute en avril (les barrages en

amont commencent à soutenir les débits d’étiage à partir de 60 m3/seconde).

Un manque d’eau

Le canal d’Orléans est un élément majeur du festival de Loire, organisé tous

les deux ans. Or, en 2019, le canal était à sec depuis le début de l’été. On a

dû prendre l’eau de la Loire pour permettre franchissement de l’écluse qui mène

de la Loire au canal. On a installé deux pompes de 60 mètres cube par heure

pour remplir le canal sur 1 km. En plus, l’absence d’eau en contact avec le

bois des portes de l’écluse était à la base de fuites trop importantes pour

assurer le remplissage. Il a fallu un barrage de terre devant l’écluse pour

assurer un volume d’eau.

Pour la Mairie d’Orléans,no problemo : « le débit d’eau pompée représente

seulement 0,05% de celui en Loire ». Il est vrai que le débit de la

Loire était, en ce moment, de 55m3/seconde grace au soutien d’étiage

des lachers d’eau des barrages pour refroidir les centrales nucléaires

installées le long du fleuve. Mais on n’a pu faire qu’une seule éclusée pour

faire entrer les bateaux dans le canal, pour le Festival.

|

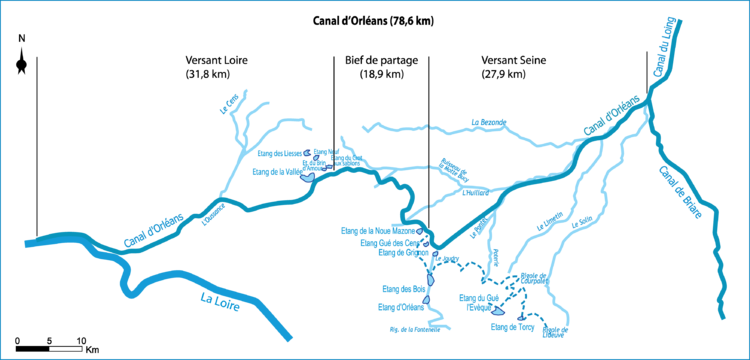

| Plan général de l’alimentation en eau (étangs, rigoles, rivières) |

Une étude stratégique du conseil général du Loiret a évalué en 2004 la capacité mobilisable des étangs en amont. Cette capacité était dans le passé de l’ordre

de 4 300 000 m3, Aujourd’hui on est entre 275.000 m3 et 380.000 m3. Une sassée

(volume nécessaire pour monter le niveau du sas d’une écluse) est de l’ordre de

700 m3. Cette capacité suffit à peine pour deux sassées par jour. Un peu juste

pour relancer le tourisme fluvial…

Celui qui ne connaît pas l’histoire est condamné à la

revivre.

Pourtant, le conseil général du Loiret aurait

pu savoir qu’il y avait un problème d’alimentation en eau du canal. Pour y

remédier on a même installé en 1912, à Fay-aux-Loges, une centrale à charbon qui

alimentait en courant électrique onze stations de pompage installées au droit

des écluses du versant Loire. L’ensemble n’était guère utilisé qu’une centaine

de jours par an. La centrale fut arrêtée en 1922, après dix années seulement

d’exploitation. Cette centrale est encore là. Depuis 1994 elle est même inscrite

à l’inventaire des monuments historiques. On envisage une réhabilitation en

musée.

Le gros de l’alimentation en eau du canal a été fourni par les étangs au

partage des eaux, mais aussi plus bas, sur le versant Loire. Ce réseau d’étangs

fait partie de charmes du paysage. L’Étang de la Vallée à Vitry-aux-Loges est

aujourd’hui une base de loisirs (70 hectares, avec une belle plage de sable

fin). Idem pour l’Etang des Bois (Route d’Orléans à VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY,

sur la ligne de partage des eaux).

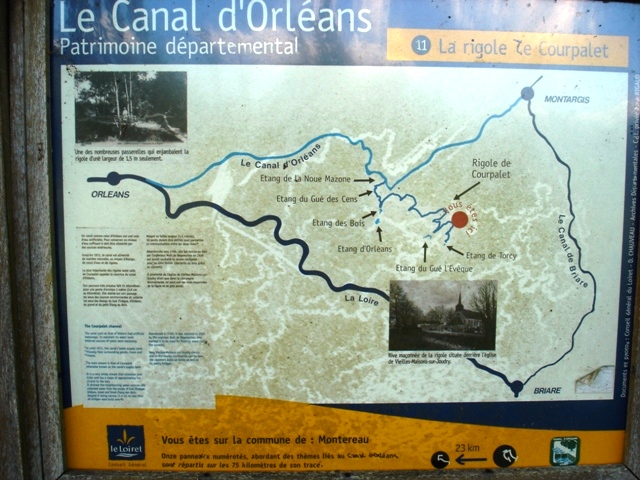

Cette eau était parfois amenée d’assez loin. La

rigole de Courpalet de 1676 fait 33 km, alors que la distance à vol d’oiseau

entre son origine et le canal est de 12 km. Elle capte quatre ruisseaux : le

Malaise, la Treille, le Pontet et la Motte. Elle est aussi alimentée par les

étangs de Torcy et du Gué-l’Évêque. A Lorris elle est alimentée par les étangs

de Saragosse, de Glatigny et de La Motte. A Coudroy puis à Vieilles-Maisons-sur-Joudry

c’est les étangs des Bois et d’Orléans qui s’y déversent. Elle débouche dans le

canal près de l’écluse dite du Point de Partage. Sa largeur oscille entre 2 et

5 mètres tandis que sa pente totale est de 1,12 m équivalent à seulement 4

cm/km. La rigole n’est accessible aux piétons que sur certains tronçons.

La Belle de Grignon

Cette rigole aboutit au port de Grignon, un

vestige du premier canal de Mahieu, de 1676. Les bénévoles-mariniers

y ont lancé en 2009 un chantier de construction d’une flûte berrichonne : la

Belle de Grignon. Leur objectif est de rejoindre par halage Montargis et

Briare à partir de 2022 et dans un avenir plus lointain Orléans. En attendant,

la flûte était en 2019 présente au Festival d’Orléans, mais par la route !

Ils ont aussi, à côté de leur ‘Belle’, des

bateaux électriques pour des promenades dans les biefs de Choiseau et du Point

de Partage.

Nous sommes passés par le Grignon. Et avons le

lendemain fait la fin du canal versant Seine à partir de l’écluse de

Sainte-Catherine, à Pannes.

Le dernier bief de Buges débouché à Chalette

sur Loing sur le site des 3 canaux (Canal de Briare, du Loing et le canal

d’Orléans).

|

| bief de buges avec au milieu cet étrange épave |

J’ai parlé des étangs et des rigoles qui

alimentent le canal. Mais il était alimenté aussi par une série de rivières

parallèles. On s’en rend compte à Buges, où le canal emprunte le cours

inférieur de la Bezonde, par un système complexe de déversoir et l’écluse de La

Folie, où un charmant petit pont passe au-dessus d’un barrage de la Bezonde.

De Buges jusqu’au bief de partage le canal est

navigable. Même si ça doit être un exploit de passer ces écluses.

Châlette-sur-Loing est un site étonnant, avec

des ouvrages de franchissement de canaux dans tous les sens, de l’eau partout!

La Maison de la Nature et de l’eau est installée dans l’ancienne maison

éclusière du confluent des 3 canaux

Voilà donc la Voie Verte du canal d’Orléans. Réalisée

entre 1988 et 1991, cette voie verte fut une des premières de France. Même si

elle est en sable, elle est continue et ombragée.

Mon prochain blog décrit l’autre côté du Triangle,

le canal de Briare.